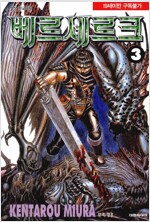

조금은 엉뚱하지만 추석하면 떠오르는 것은 큰 보름달과「베르세르크」다. 2000년 추석 전날. 신입사원으로 정신없이 보내던 일상에서 벗어나 가을방학(?)이라는 여유로운 시간을 갖는다는 기쁨으로 차를 정비소에 맡기고 들른 동네 만화가게에서 생각없이 꺼낸 「베르세르크1」. 그날 앉은 자리에서 그때까지 나온 8권을 내리 읽으며 책에 정신없이 빠져들었다.

어려서부터 버림받고 용병집단에서 여러 시련을 겪는 주인공 가츠. 태어나면서부터 어둡고 우울한 환경에서 자라나는 주인공의 모습은 「장 크리스토프」의 주인공만큼이나 우울하다. 아니, 더 우울하게 다가오는 것은 그에게 다가오는 시련이 더 크기 때문이리라. ‘검은 기사‘, ‘어둠의 기사‘ 이미지가 강한 가츠에게 주어지는 압력은 독자들도 압박한다.

그러다가 잠시 숨통이 트이는 순간이 나오는데 그리피스와의 만남이 그것이다. 여러모로 상반되는 이미지의 그리피스는 그에게 한 줄기 빛이 되지만,(「은하영웅전설」의 라인하르트-키르히아이스 처럼) 그것도 잠시 ‘빛‘은 ‘어둠‘을 버리고 더 큰 악이 되버리고 만다. 20년 전에 읽은 작품이지만 언제나 생생히 기억나는 것은 그만큼 깊은 인상을 받았기 때문이리라.

빛이 어둠을 배신하고, 어둠이 오히려 선에 가깝다는 설정은 내게 파격으로 다가왔다. 그리고 이런 파격적인 설정과 함께 한 장면도 허투루 그리지 않는 작가의 정성도 깊은 인상을 남기는데 부족함이 없었다. 그리고 내게 「베르세르크」는 2000년 이후 추석은 성룡의 영화와 함께 떠오르는 작품이 되었더랬다. 이제는 추석 때마다 성룡 영화가 나오지 않는 것처럼 작가 미우라 켄타로가 타계하면서 작품의 종결은 보지 못하게 되었다. 미루고 미뤄 두었던 「베르세르크」의 이후 이야기들. 이번 추석에 돌아보는 것도 나름 풍요로운 명절을 보내는 일이 되지 않을까...