어제 모임이 있어 밤늦게 집으로 돌아왔습니다. 다소 피곤함을 느끼던 중 우연히 책 한권에 눈길이 가게 되었습니다. 그 책은 많은 이웃분들께서 알고 계시겠지만, 이웃분이신 유레카님의 포토에세이 <소리 없는 빛의 노래>였습니다. 어제는 어찌된 영문인지는 모르겠지만, 자꾸 책이 손짓을 하는 듯한 느낌을 받았습니다. 그 중에서도 특히 마음에 와 닿는 사진과 에세이를 작가의 허락없이 무단으로 옮겨 봅니다...

어제 모임이 있어 밤늦게 집으로 돌아왔습니다. 다소 피곤함을 느끼던 중 우연히 책 한권에 눈길이 가게 되었습니다. 그 책은 많은 이웃분들께서 알고 계시겠지만, 이웃분이신 유레카님의 포토에세이 <소리 없는 빛의 노래>였습니다. 어제는 어찌된 영문인지는 모르겠지만, 자꾸 책이 손짓을 하는 듯한 느낌을 받았습니다. 그 중에서도 특히 마음에 와 닿는 사진과 에세이를 작가의 허락없이 무단으로 옮겨 봅니다...

바다가 보내준 기별

넓은 마당이 있는 집 한켠에 우체통 하나. 이른 아침,

집배원 아저씨 모이 뿌리듯 엽서 한 장 툭 밀어 넣고 이내 사라진 자취따라

게워내듯이 열었다.

오래 전 잊혀졌던 이가 가을 바닷가에서 보내준 낙엽처럼 날아온 조개엽서.

바다는 오늘도 잘 있다며 안부의 기별은 보낸다. 얼핏 파도 내음 스며 나와 그리움이 스쳤다.

바다가 전해준 기별 당은 기포 한 방울 차마 못다꺼진 채로 남아 있었기에.

당시 유레카님 포토에세이와 함께 시(詩)를 잘 모르는 저를 위해 한 권을 책을 더 보내주셨습니다. 여태껏 고이 모셔두었지만, 어제는 <소리 없는 빛의 노래>와 같이 손짓하는 느낌이 들어 마찬가지로 펼쳐 봅니다. 그중에서도 특히 마음에 와닿는 송광순 시인의 시(詩)가 있어 옮겨봅니다.

밤바다

한 해가 저무는 밤

물끄러미 쳐다보는 내 눈을 보고

밤바다 파도가 말을 건다

처 얼 썩

'너 많이 아프구나?'

속으로 들이키는 한 숨 소리 듣고

또 말을 건넨다.

처 얼 썩

'그래. 오래 동안 아팠구나?'

금세 붉어지는 내 눈을 보고

속삭인다

처 얼 썩

'다 내뱉지 못한 말이 많았구나'

가슴 속 검은 덩어리 하나.

끝내, 새벽 파도 위로 왈칵 쏟고나니

하얀 포말로 떠나며 다독인다.

쏴 아 아

'그래, 그래 잘 했어. 힘들면 또 와'

다른 좋은 시(詩)도 있지만, 어제는 시(詩)가 마음에 스며든다는 느낌이 무엇인지를 새삼 느끼게 됩니다. 아직 시인의 입장에서 시를 바라보지는 못하지만, 제 마음을 잘 표현한 시를 만나면서 마음이 맞는 친구를 만난 느낌이 듭니다. 많은 분들이 시(詩)를 가슴으로 읽는다는 느낌을 조금이나마 느껴본 어제였습니다.

책을 받은 지 벌써 1년 가까운 시간이 흘렀습니다. 앞으로 포토 에세이에 담긴 많은 내용을 얼마나 가슴으로 깊게 읽을 수 있을지는 모르겠습니다만, 책이 손짓하며 부를 때 그때마다 찾아간다면 언젠가는 많이 이해할 수 있겠지요.

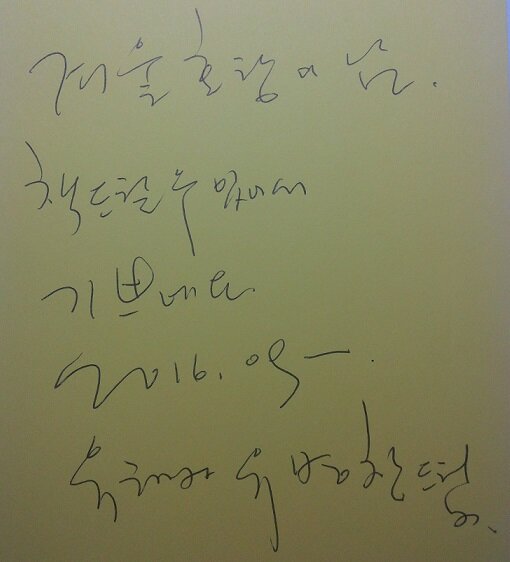

책 앞 편에는 유레카님께서 적어 주셨던 글이 있어 사진으로 올립니다. 이웃분들과 함께 자신이 조금씩 성장해감을 느끼게 되는 요즘입니다. 유레카님, 덕분에 시(詩)에 대해 아주 조금씩 알아가고 있어 저 역시 기쁩니다. 새로운 시(詩)의 맛을 알려주셔서 다시 한 번 감사드립니다.^^: