나무가 빛나는 책시렁

나뭇잎이나 나뭇줄기는 쓰다듬거나 비빈다고 닳지 않는다. 살아서 바람을 마시는 목숨은 닳지 않는다. 사람도 쓰다듬거나 어루만진다고 해서 닳지 않는다. 산 목숨은 닳지 않고 단단해진다. 산 숨결은 닳는 일 없이 한결 곱게 빛난다. 고운 손길 뻗어 쓰다듬을 적에 사랑이 스민다. 맑은 눈빛 드리워 어루만질 때에 이야기가 샘솟는다.

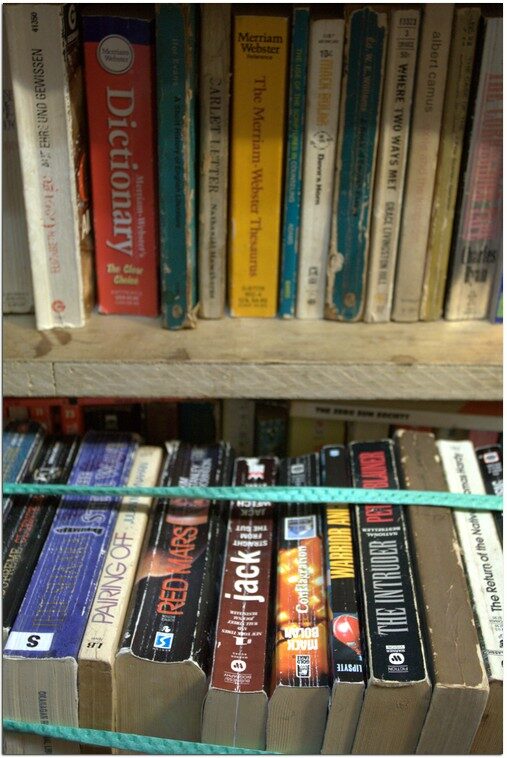

나무에서 태어난 책은 사람들이 만지고 만질 때마다 조금씩 닳는다. 나이를 먹는 책은 천천히 낡는다. 백 사람도 만 사람도 손으로 만져 읽을 수 있는 책이지만, 천 해 지나고 이천 해 흐르는 사이 종이가 바스라지고 책등이 조금씩 터진다.

그런데, 낡거나 닳는 책은 껍데기가 낡거나 닳더라도 빛을 잃지 않는다. 왜냐하면, 책은 껍데기나 종이가 아니기 때문이다. 책은 종이에 얹은 이야기이다. 이야기를 읽는 책이지, 종이를 읽거나 껍데기를 읽는 책이 아니다. 사람들은 책이라고 하는 그릇에 담은 이야기를 살피고 헤아리며 즐길 뿐, 껍데기에 붙인 이것저것을 살피거나 헤아리거나 즐기지 않는다. 겉장은 단단한 종이로 새로 붙여도 된다. 속종이는 아예 새로운 종이에 다시 박아서 묶을 수 있다. 그런데, 겉장을 새로 붙이든 속종이를 새로 찍어서 묶든, 속에 얹는 글(이야기)은 한결같다.

가지 하나 부러지더라도 나무는 나무이다. 잎사귀 모두 떨구어도 나무는 나무이다. 꽃이 새로 필 적에도 나무는 나무이다. 벼락을 맞아 부러지거나, 나무꾼이 도끼로 베어 그루터기만 남아도 나무는 나무이다.

아이들이 과자 먹던 손가락으로 책에 기름을 묻히더라도 책은 책이다. 빗물이 떨어져 책종이가 일어나도 책은 책이다. 끈으로 질끈 묶인 채 몇 해 동안 책손 손길을 타지 못하며 누군가를 기다리더라도 책은 책이다. 많이 팔리는 책도 책이고, 책손 한 사람이 알뜰히 사랑해도 책이다.

나무가 빛나는 책시렁을 바라본다. 나무에서 태어난 책은 나무를 잘라 마련한 책시렁에 놓이면서 빛난다. 어쩌면, 사람들 숨결도 늘 나무가 아닐까. 나무가 있어 집을 짓고, 불을 피우며, 연장을 마련한다. 나무가 있어 그늘이 있고 푸른 바람이 불며 둘레에 온갖 풀이 자란다. 나무가 있어 새들이 깃들어 노래한다. 나무가 있기에 숲이 우거지면서 냇물이 흐른다. 나무가 있어 구름이 피어나고 무지개가 뜨며 별들이 반짝반짝 빛난다. 4346.7.14.해.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 헌책방 언저리)