숲노래 책숲마실

광주에 아직 없는 (2021.2.5.)

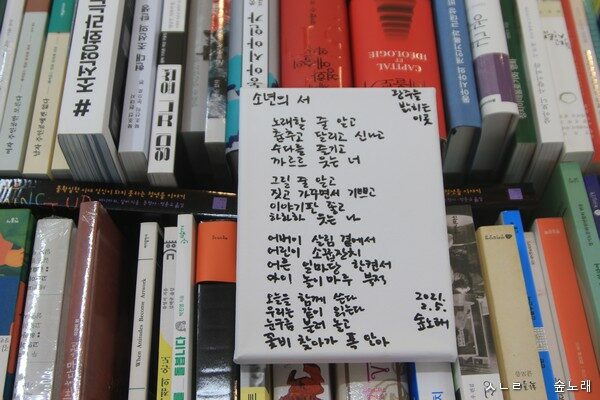

― 광주 〈소년의 서〉

1980년 오월 빛고을을 기리는 자리가 꽤 많고, 이 자리를 맡으면서 돈을 버는 사람이 퍽 많습니다. 그런데 제가 아는 분 가운데 그런 자리에 가거나 돈을 버는 사람은 없더군요. 고흥이며 장흥이며 보성이며 순천에서 그날 그곳 한복판에 있던 적잖은 분은 그저 조용히 흙을 일구거나 장사를 하거나 살림을 하거나 아이를 돌보면서 마치 이 나라에 ‘없는 사람’인 듯이 하루를 보냅니다. “광주? 나도 게 있었지. 알 만한 놈들은 다 안다.” “그런데 아재 이름은 거기 없던데요?” “에, 그런 거 싫어 조용히 살잖아. 누가 찾아오겠다고 하면 산으로 달아나지. 돈 받거나 이름을 남기려고 광주에 있지 않았다.”

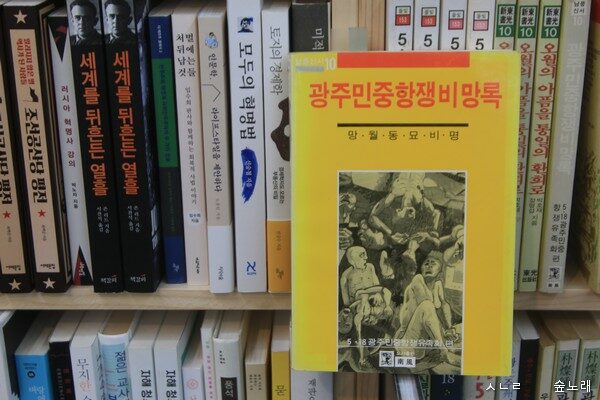

광주로 마실을 하면서 〈소년의 서〉에 찾아올 적이면 이곳 책꽂이 한쪽을 차지한 ‘광주 이야기책’에 먼저 눈이 갑니다. 다만 이 책꾸러미는 모두 안 파는 책입니다. 이곳에 와서 살며시 넘기다가 제자리에 꽂아 놓아요.

그날 그곳에서 참 많이 죽었습니다. 고작 마흔 해 즈음 된, 가까운 핏자국입니다. 이 핏자국을 되읽을 적마다 우리 발자국을 새록새록 돌아봅니다. 우리는 1980년도 살았고 1945년도 살았습니다. 1915년이나 1855년이나 1555년이나 555년도 살았어요. 아스라한 지난날, 백제란 이름으로 가야·고구려·신라를 이웃하던 터전에서는 어떤 핏자국이 있었고, 땀자국이 있었으며, 살림자국이 있었을까요?

‘밝은뉘’란 이름이던 까마득한 지난날에는, 이런 이름조차 없던 더 아렴풋한 지난날에는 이 고장 이 터 이 숲에 어떤 사람들이 어떻게 어우러지면서 서로 사랑하고 돌보고 노래하는 꿈이 흘렀을까요?

광주 발자국을 담는 커다란 집에 부산·마산·대구 발자국을 담는 칸을 마련할 수 있을까요. 인천·강릉·옥천 발자국을 담는 자리를 같이 둘 수 있을까요. 모든 어깨동무(평화)는 밑바탕이 사랑입니다. 모든 사랑은 밑뿌리가 어깨동무입니다. 백기완 님은 ‘노나메기’를 말했는데, 저는 ‘너나들이’를 말하고 싶어요. 빛나는 고을에는 너나가 따로 없이, 너나가 하나되는, 사랑이며 어깨동무로 마주하는 옛자국과 새걸음이 나란히 있으면 좋겠습니다.

아이들이 맨발로 신나게 뛰어놀 빈터를 고을 한가운데에 두기를 바라요. 어른들도 맨발로 신명나게 마당놀이를 펼 쉼터를 이 곁에 놓기를 바라요. 봄을 맞이하면 들마다 푸르게 물결치는데, 이곳 전라도에서 가장 커다란 고장에 아직 없는 너른숲·열린숲·아름숲을 넓혀 나가기를 바라요. 높다란 집을 세워야 열린배움터(대학교)가 되지 않아요. 아이들이 실컷 뛰놀고 노래하는 곳이 마을이면서 배움터예요.

ㅅㄴㄹ

《아이누 민족의 비석》(가야노 시게루/심우성 옮김, 동문선, 2007.4.2.)

《예술가의 여관》(임수진, 이야기나무, 2016.2.15.)

《자연이 우리에게 가르쳐 주는 것들》(C.A.웨슬리져/박소예 옮김, 청하, 1992.5.15.)

《차분히, 한 걸음씩(광주 동구 비건라이프)》(김태희와 네 사람, 오늘산책, 2020.11.30.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.