-

-

행복을 나르는 전차

리즐 스티히 그림, 제임스 크뤼스 글, 유혜자 옮김 / 베틀북 / 2002년 9월

평점 :

절판

숲에서 마음껏 노는 아이들

[다 함께 즐기는 그림책 191] 리즐 스티히·제임스 크뤼스, 《행복을 나르는 전차》(베틀북,2002)

숲에서는 날마다 마음껏 놀고 언제까지나 싱그러이 살아갈 수 있다고 느껴요. 숲에서 노는 아이들은 물리지 않아요. 숲에서 아이들하고 지내는 어버이는 질리지 않아요. 숲에 보금자리를 마련하고, 숲에서 밭을 일구어요. 숲마실을 하고 숲내음을 맡으며, 숲열매를 얻고 숲기운을 누려요.

깊숙한 숲이든 얕은 숲이든, 숲에 머물 때에는 숲이 베푸는 사랑을 받아먹습니다. 숲에서 들려주는 노래를 듣고, 숲에서 풍기는 냄새를 맡으며, 숲에서 속삭이는 이야기를 들어요. 사람이 사람답게 살아가자면 어느 삶터라 하든 숲을 일구어야지 싶어요. 숲이 없는 데에서 살아가는 사람은 마음이 메마르거나 생각이 자라지 않으리라 느껴요.

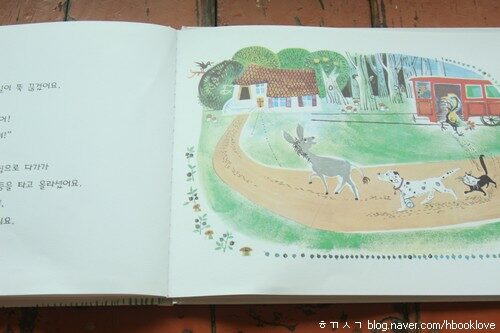

.. 전차는 날마다 똑같은 길로만 다녔어요. 그러던 어느 날, 더 이상 어떤 전차도 다니지 않는 길로 들어섰어요 .. (3쪽)

‘놀이공원’이라 이름 붙은 데이든, ‘PC방’이라는 데이든, 아이들이 마음을 놓고 몇 날 며칠 몇 달 몇 해 온삶 누리면서 살아갈 수 있을까 헤아려 봅니다. 놀이공원에서 하루를 묵거나 이틀을 묵거나 이레를 묵으면서 놀 만할까요. 인터넷게임을 하는 피시방에서 여러 날 묵으면서 놀 수 있을까요.

사람들이 따로 지은 시설에서는 하루 내내 놀기에도 힘든 노릇이라고 느낍니다. 엑스포 같은 데이든 박물관 같은 데이든 놀이공원 같은 데이든, 한 달이나 한 주는커녕 하루조차 마음껏 뛰놀 만하지는 않다고 느낍니다. 몸이 받치기 힘들기도 하지만 돈도 아주 많이 들겠지요. 놀이공원에서는 밥을 따로 사다 먹어야 할 텐데, 아이와 어버이 몸을 헤아릴 만한 밥을 마련해서 먹기는 만만하지 않습니다.

틀에 갇힙니다. 울타리에 사로잡힙니다. 톱니바퀴에 얽매입니다.

그러나 놀이공원으로 놀러 가는 아이와 어버이가 무척 많아요. 피시방으로 놀러 다니는 아이들이 매우 많아요. 컵라면도 먹고 빵도 먹으며 과자도 먹어요. 닭고기도 먹고 세겹살도 먹으며 떡볶이도 먹어요. 주머니에 돈이 있으면 딱히 걱정하지 않아요. 놀이기구를 타야 비로소 노는 줄 여겨요. 놀잇감을 손에 쥐어야 비로소 놀 만하다고 여겨요.

어떻게 놀아야 즐거울까를 스스로 생각하지 못해요. 스스로 생각하지 못하는 놀이요, 스스로 생각하지 못하는 일이에요. 남이 만든 놀잇감과 놀이시설을 찾아야 비로소 놀 수 있는 줄 생각합니다. 남이 마련한 일자리를 붙잡아야 비로소 일할 수 있는 줄 생각합니다.

어떻게 놀 때에 신날까를 스스로 살피지 못하도록 사회와 나라가 가로막아요. 제도권 사회와 제도권 교육으로 사람들 생각힘을 가로막아요. 모두들 톱니바퀴 가운데 하나가 되어 굴러가도록 내몰아요. 사람들 저마다 빛낼 꿈과 사랑 아닌 다 똑같은 틀과 울타리에 스스로 갇히도록 등을 떠밀어요.

.. 그 날 따라 전차는 이런 생각이 들었거든요. ‘나도 푸른 나무가 있는 들판으로 나가고 싶어!’ .. (5쪽)

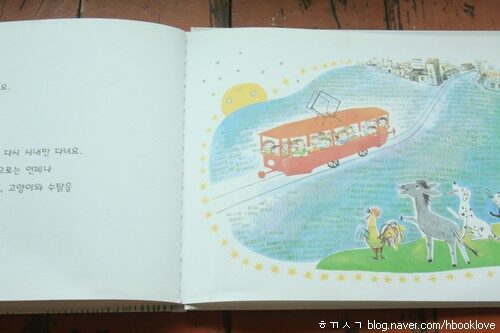

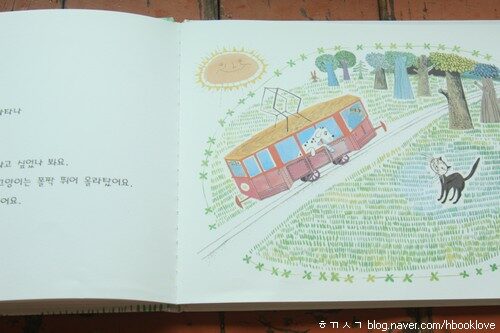

리즐 스티히 님 그림과 제임스 크뤼스 님 글이 어우러진 그림책 《행복을 나르는 전차》(베틀북,2002)를 읽으며 곰곰이 돌아봅니다. 독일에서 1965년에 처음 나온 그림책 《행복을 나르는 전차》에 나오는 ‘전차’는 도시에서 더는 달리고 싶지 않아 도시를 떠나요. 회사나 학교에 가느라 바쁜 도시사람을 멀리 팽개치고 숲으로 들어서요. 숲을 달리며 숲짐승이나 들짐승을 태워요. 전차는 나무와 풀과 꽃 사이를 달리며 즐거워요. 여러 짐승을 태우며 즐거워요. 짐승들은 전차에 타고는 노래를 불러요. 바람도 노래를 부르고, 해님도 노래를 불러요. 풀도 꽃도 나무도 모두 노래를 함께 불러요.

도시 한복판을 날마다 똑같이 달려야 하던 전차는 스스로 노래를 부르지 못했어요. 전차에 타는 사람들도 노래를 부르지 않았어요. 모두 시계만 들여다봐요. 시계를 안 들여다볼 때에는 꾸벅꾸벅 졸아요. 전차는 사람들을 실어 나르면서 하나도 즐겁지 않아요. 노래도 햇살도 바람도 숲도 없는 매캐한 도시에서 언제나 쳇바퀴처럼 빙빙 돌자니 스스로 지겹고 따분하며 슬퍼요.

.. 푸른 초원으로 들어선 전차는 쉬지 않고 달렸어요. 마침내 나무들이 울창하게 들어찬 숲이 나타났어요 .. (15쪽)

1960년대 한국은 어떤 모습이었을까 헤아려 봅니다. 1965년 언저리에 《행복을 나르는 전차》 같은 그림책이 한국말로 옮겨졌다면 얼마나 많은 한국사람이 이 그림책을 아끼거나 사랑했을까 궁금합니다. 아니, 2002년에 처음 옮겨지던 때에는, 또 판이 끊어져 새책방 책시렁에서는 사라지고 헌책방 책꽂이에서 찾아야 하는 이 그림책을 읽을 오늘날 한국사람은 무엇을 느끼고 생각하며 사랑할 만할까 궁금합니다.

.. 그 뒤로 전차는 다시 시내만 다녀요. 하지만 마음속으로는 언제나 강아지와 당나귀, 고양이와 수탉을 그리워한답니다 .. (25쪽)

이제 독일사람은 조금은 즐거운 삶을 찾았을까요? 그림책 《행복을 나르는 전차》가 들려주는 이야기를 아로새기면서 ‘쳇바퀴 삶’이나 ‘울타리에 갇힌 일’이나 ‘톱니바퀴처럼 돌아가는 놀이’에서 스스로 벗어날 줄 알까요? 예나 이제나 독일사람은 스스로 바보스레 숲을 잊거나 모르거나 등진 채 살아갈까요? 아름다운 꿈이나 사랑은 잊으면서 살아갈까요? 어른과 아이 모두 가장 깊은 사랑과 가장 너른 꿈과 가장 따사로운 믿음으로 어깨동무할 때에 가장 즐거운 줄 깨달을까요?

아이들은 숲에서 가장 마음껏 뛰놀 수 있어요. 어른들은 숲에서 가장 실컷 일할 수 있어요. 숲은 따사로운 어머니 품입니다. 숲은 너그러운 아버지 어깨입니다. 숲은 보드라운 할머니 치마폭입니다. 숲은 슬기로운 할아버지 주름살입니다. 숲은 해맑은 아이들 노랫소리입니다. (4345.9.9.해.ㅎㄲㅅㄱ)

― 행복을 나르는 전차 (리즐 스티히 그림,제임스 크뤼스 글,유혜자 옮김,베틀북 펴냄,2002.9.10./7000원)