-

-

하늘에서 본 지구

얀 아르튀스-베르트랑 지음, 조형준 외 옮김 / 새물결 / 2004년 5월

평점 :

품절

아이들한테 사진을 물려줄 때에

[찾아 읽는 사진책 112] 얀 아르튀스 베르트랑, 《하늘에서 본 지구》(새물결,2004)

어제 낮에 주전부리로 이것저것 집어먹느라 저녁에 배고프지 않은 아이들이 새근새근 자다가 새벽녘에 배고픈지 자꾸 칭얼거립니다. 큰아이는 아예 일어났기에, 달걀 한 알 부치고 김치 몇 점 얹어 밥을 줍니다. 새벽 네 시 반에 밥 한 그릇 비운 큰아이는 배부른 몸으로 다시 달게 잠듭니다.

아이들과 살아가며 아이들 이 삶 저 삶 사진으로 담습니다. 예쁘게 웃는 모습을 비롯해, 마당에서 넘어져 우는 모습이든, 두 아이가 씻는 통에 나란히 들어가 물놀이하는 모습이나, 저희끼리 무언가를 하며 노는 모습 들을 가만히 바라보며 사진으로 옮깁니다. 글씨 쓰는 놀이를 하거나 그림 그리는 놀이를 하거나 책을 펼칠 적에도 사진으로 찍습니다.

가만히 돌아보면, 아이들을 바라볼 적에 어느 모습이든 예쁘지 않은 모습이 없습니다. 잠든 모습이건 뛰노는 모습이건 예쁩니다. 더없이 마땅한 일이지만, 아이들뿐 아니라 옆지기를 바라볼 때에도 이와 같아요. 내 어버이나 옆지기 어버이는 우리 아이들뿐 아니라 나와 옆지기를 바라보면서도 ‘참 예쁜 아이(아이들 어버이)들’이로구나 하고 여길 만하리라 느낍니다.

얀 아르튀스 베르트랑 님이 빚은 사진책 《하늘에서 본 지구》(새물결,2004)를 읽으며 생각합니다. 헬리콥터를 타고 지구별 곳곳을 누빈 얀 아르튀스 베르트랑 님은 ‘아이들한테 물려줄 만한 한 가지는 무엇일까’ 하고 생각하며 사진을 찍었다고 해요. 아이들한테 공장이나 고속도로나 탱크나 총칼을 물려주어야 하는지, 아이들한테 컴퓨터나 졸업장이나 아파트나 땅문서를 물려주어야 하는지, 아이들한테 문화재나 교과서나 자가용이나 도서관을 물려주어야 하는지, 아니면 다른 무엇을 아이들한테 물려주어야 하는지 스스로 묻고 스스로 생각하며 스스로 사진으로 담습니다.

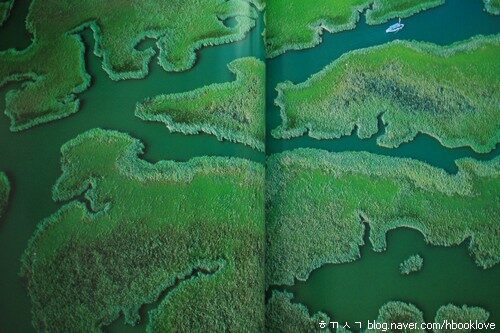

사진책 《하늘에서 본 지구》는 참말 ‘하늘에서 본 지구’를 보여줍니다. 때로는 퍽 높은 하늘에서 지구를 바라봅니다. 때로는 꽤 낮은 하늘에서 지구를 바라봅니다. 여러모로 생각하니, 헬리콥터를 타고 여러 곳을 누비며 사진을 찍을 때에는 ‘국경선’이 덧없습니다. 사진마다 씨줄과 날줄(위도와 경도)을 적바림하기는 하지만, 씨줄이건 날줄이건, 또 어느 나라 모습이건 대수롭지 않아요. 어느 한 나라일 때에도 이곳이 전라도인지 경상도인지, 전라도에서 화순인지 남원인지 대수롭지 않아요. 국경선뿐 아니라 마을과 마을을 가르는 금 또한 대수롭지 않아요.

오직 한 가지를 생각합니다. 아름답다고 느끼는 가슴이라면, 무엇이 아름다운가를 생각합니다. 사랑스럽다고 느끼는 마음이라면, 어떻게 사랑스러운가를 헤아립니다.

내가 어버이로서 아이들한테 무엇 하나 물려준다 한다면, 나로서는 돈도 이름도 집도 물려주지 못해요. 그러나, 나와 옆지기가 일군 보금자리를 곱게 건사해서, 이곳에서 풀과 나무를 누릴 수 있는 삶을 물려줄 수 있습니다. 이 시골마을 보금자리에서 스스로 사랑하고 스스로 꿈꾸며 누릴 이야기를 물려줄 수 있습니다. 우리 아이들은 제 어버이한테서 물려받을 만한 무언가를 물려받으면서, 저희 나름대로 새로운 사랑을 빚고 새로운 꿈을 키우겠지요.

숲을 떠올립니다. 들을 되새깁니다. 메를 바라봅니다. 새를 지켜봅니다. 풀벌레와 풀을 들여다봅니다. 바람을 쐬고, 햇볕을 쬡니다. 물을 마시고, 흙을 만집니다. 사람이 살아가며 밑바탕이 되면서, 사람 스스로 곱게 건사하는 보금자리를 하나하나 돌아봅니다. 아이들은 우리 아이들뿐 아니라 이웃 아이들도 누구나 사랑스럽게 살아야 한다고 느낍니다. 아이들을 돌보는 어버이 누구나 아름답게 생각해야 한다고 느낍니다. 누구나 누릴 즐거움이요 웃음이고 빛입니다. 누구나 어깨동무할 꿈이며 사랑이고 하늘입니다.

마음속에서 울려퍼지는 이야기를 들어 보셔요. 가슴속에서 샘솟는 이야기에 귀를 기울여 보셔요.

“예상과 달리 뤽상부르 공원의 벽에 전시된 사진들은 훼손되지 않았다. 지구의 아름다움이 그 자체로서 존경심을 불러일으킨 것 같았다. 전시회가 끝난 다음 사진들은 경매에 붙여져 자선기금으로 사용되었다(책끝에/안 얀켈리오비치).” 하는 끝말을 읽으며 사진책을 덮습니다. 아름다움을 바라보는 사람은 아름다움을 마음껏 누려요. 사랑스러움을 마주하는 사람은 사랑스러움을 한껏 빛내요.

아이들한테 사진을 물려준다 한다면, 나는 예술이 되는 사진이나 문화가 되는 사진은 물려주지 못합니다. 나는 그저 ‘아이들과 맑게 웃고 밝게 누린 삶’을 비추는 사진을 물려줍니다. 아이들과 서로 맑게 웃으며 들여다볼 만한 사진을 물려줍니다. 아이들과 나란히 즐기며 벽에 걸어 놓을 만한 사진을 물려줍니다. (4345.9.19.물.ㅎㄲㅅㄱ)

― 하늘에서 본 지구 (얀 아르튀스 베르트랑 사진,새물결 펴냄,2004.5.31./83000원)

(최종규 . 2012)