-

-

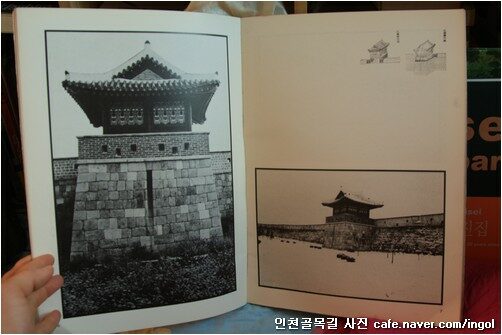

한국의 고건축 7 - 수원성

주명덕 사진 / 광장 / 1981년 10월

평점 :

품절

오늘을 찍는 발자국인 사진

[따순 손길 기다리는 사진책 18] 주명덕, 《수원성》(광장,1981)

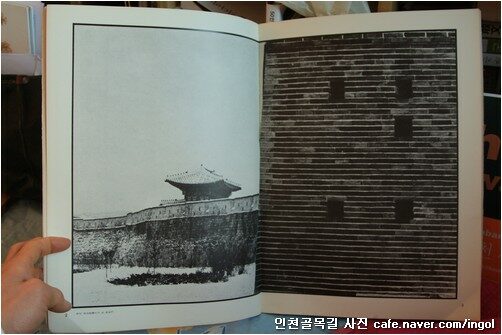

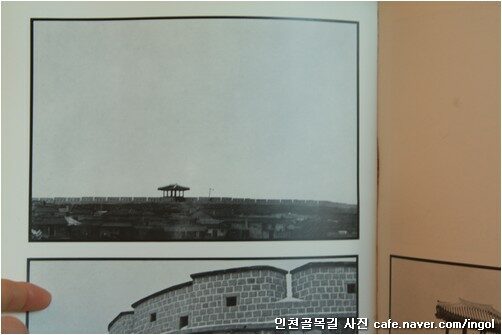

수원에는 수원성이 있습니다. 수원성은 자그마한 성입니다. 자그맣지만 야무지고, 한국전쟁 때에도 씩씩하게 살아남았습니다. 수원성은 수원시내 한복판에 자리합니다. 사람들이 가까이에서 마주할 수 있고, 수원성을 따라 버스며 자동차며 수없이 오고갑니다.

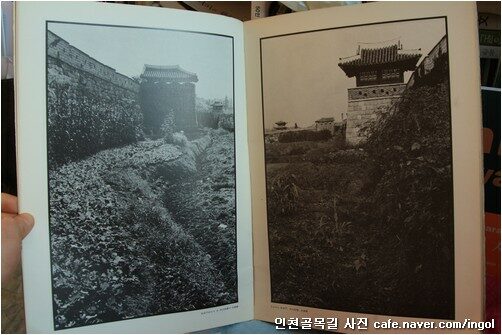

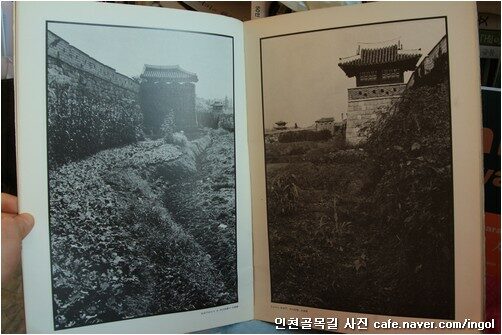

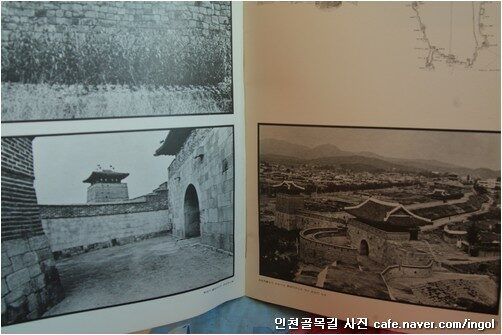

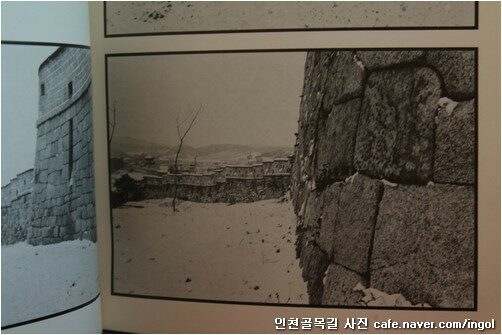

우리 나라에 사진이 들어온 첫무렵부터 수원성은 으레 좋은 사진감이 되었습니다. 한국사람이건 일본사람이건 서양사람이건 수원성을 즐겨찍습니다. 한국전쟁 무렵 사진 가운데에도 수원성 둘레 모습을 담은 사진을 어렵잖이 찾아봅니다. 꽤 예전 사진을 찾아보면, ‘오늘날 보기에 수원성이 몹시 작아 보이’지만, 지난날 수원성 둘레 풀집들이 지붕 낮은 채 빙 두른 모습을 볼 때면, 이 수원성은 ‘하나도 안 작은 성’이었구나 싶습니다.

생각해 보고 찾아서 살피면 수원성을 사진으로 찍는 사람이 많습니다. 수원사람 가운데 수원성을 뒤로 하며 사진 한 번 안 찍은 사람은 드무리라 생각합니다. 그런데, 막상 수원성을 곰곰이 돌아보면서 구석구석 낱낱이 사진으로 담아내어 사진책으로 일구는 일 또한 드뭅니다.

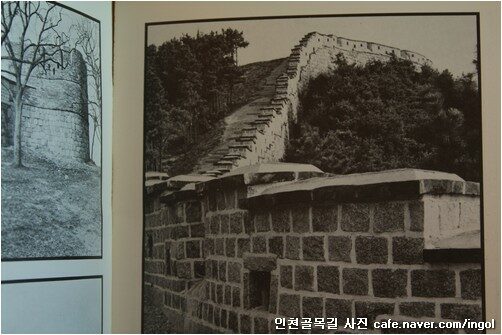

그러고 보면, 우리네 성곽을 사진으로 담는 분이 꽤 있기는 하지만, 우리네 성곽을 담은 사진이 사진책으로 나오는 일도 퍽 드물기는 합니다. 더욱 깊이 담아내지 못한 사진이기 때문에 사진책이 못 나온다 할 만합니다. 애써 사진책을 내놓지만 즐거이 장만하는 사람이 적기 때문에, 출판사로서는 책 만드는 돈을 거둘 수 없으니 선뜻 마음을 기울이지 못한다 할 만합니다. ‘기록’으로 찍거나 ‘예술’로 담기는 하지만, 정작 성곽을 성곽답게 바라보거나 껴안으며 사진으로 빛내기까지는 못하는 탓인지 모릅니다.

중국 만리장성을 사진으로 일구는 모습을 보면 무척 남다릅니다. 만 리라는 길이가 되는 기나길고 크디큰 성이기 때문에 만리장성을 사진으로 일굴 때에 무척 남다르다고는 느끼지 않습니다. 큰 성이건 작은 성이건 그닥 대수롭지 않습니다. 사진을 하는 사람 마음이 대수롭습니다. 우리는 우리 스스로 우리 삶을 조금 더 깊이 보듬지 못하기 때문에, 작은 성이든 큰 성이든, 모습이 알뜰히 남아 사람들 삶터에 절로 녹아든 성이든 산속 깊이 파묻힌 성이든, 사진으로나 그림으로나 글로나 알뜰살뜰 실어내지 못한다고 느낍니다.

주명덕 님이 담은 《수원성》(광장,1981)을 봅니다. 이 사진책이 처음 나오던 때에 얼마나 사랑받았는지는 잘 모릅니다. 저로서는 이 사진책이 새책방에서 자취를 감춘 지 서른 해가 지나고서야 헌책방에서 만났기 때문입니다. 그저, 한 가지는 생각합니다. 누군가 이 사진책을 그무렵에 새책으로 한 권 사 준 분이 있기 때문에, 나는 이 사진책을 1981년부터 서른 해가 지난 어느 날 헌책방에서 몹시 고맙게 만날 수 있습니다.

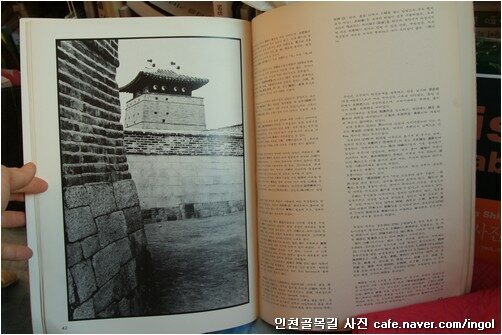

사진책 《수원성》은, 수원에 깃든 수원성을 차분히 돌아봅니다. 멀고 가까이, 코앞에서 밀찍이서, 겨울날 여름날, 온갖 얼굴 온갖 느낌이 감도는 수원성 이야기를 사진으로 보여줍니다. 다만, 1981년에 나온 사진책 《수원성》은 수원성을 ‘건축 테두리’에서만 살핍니다. 건축 테두리에서 한 걸음 나아가, 수원성이 깃든 마을에서 살아가는 사람들 이야기까지는 다루지 않습니다.

마흔여덟 쪽짜리 얇은(그렇지만 판짜임은 큰) 사진책에서 풀이말을 뺀 마흔두 쪽으로만 사진을 담으니까, 건축 출판사에서 내놓은 이 사진책이 건축 테두리 아닌 사람 테두리에서 수원성을 담기란 어렵습니다. 아니, 처음부터 사람 테두리를 살피지 않았다고 여길 만합니다. 사람 테두리에서 수원성을 다룰 사람은 나중에 누구라도 하면 될 노릇이고, 으레 수원성을 ‘한국 건축 발자취’에서 놀랍고 빼어난 예술이라고 일컫지만, 막상 얼마나 놀랍거나 빼어난 예술인가를 드러내는 사진이나 그림이나 글은 많지 않습니다. 참 드물다고 해야 옳습니다.

수원성 둘레에서 살아가며 수원성을 마주하고 지낸 이야기를 글이나 그림이나 사진으로 길어내는 수원사람이 매우 드뭅니다. 글을 쓰거나 그림을 그리거나 사진을 찍는 이들 가운데, 수원 가까이에서 사는 터라 수원마실을 즐기면서 수원성 이야기를 적바림해 내는 이들은 그다지 안 보입니다. 다 안다 할 만하고, 이름이야 흔히 듣는다지만, 수원성을 가까이와 멀리에서 곰곰이 되새기면서 사진꽃으로 피우는 손길이 아주 드물어요.

사진책 《수원성》은 이 한 권으로 수원성에 깃든 모든 이야기 실타래를 풀지 않습니다. 48쪽짜리 얇은 책에 걸맞게 이야기를 보듬습니다. 1981년까지 우리 스스로 일군 땀방울 값만큼 알뜰히 엮습니다.

서른 해가 지난 오늘날 이 자리에서 생각합니다. 사진책 《수원성》 이야기를 이때 1981년부터 새삼스레 꾸준하게 더 이었으면 2011년에는 어떠한 사진이야기가 꽃을 피울 만할까 하고. 1981년부터 2011년까지 ‘사진으로 읽는 수원성 이야기’를 누군가 바지런히 적바림했으면, 수원성을 말하는 사진으로뿐 아니라, 한국 성곽을 말하는 사진으로도, 또 한국 성곽뿐 아니라 세계 성곽을 말하는 사진으로도, 더욱이 성곽뿐 아니라 건축 사진으로도, 이리하여 사람들 살림터를 말하는 사진으로도, 마침내 사람을 말하는 사진으로도 참으로 돋보이면서 눈물나도록 아름다운 새로운 사진삶을 이룩했겠지 하고 느낍니다.

사진은 사진입니다. 사진은 어제를 찍지 않습니다. 사진은 앞날도 찍지 못합니다. 사진은 오로지 오늘만 찍습니다. 사진은 오늘 하루 내가 살아가는 발자국을 가만가만 찍습니다. 오늘을 찍어 하루가 흐르고 나면 오늘 찍은 이야기는 어느 누구도 두 번 다시 찍을 수 없는 삶자국입니다. 잘난 기록이나 못난 기록이 아닙니다. 그저, 나 스스로 살아가며 남기는 사진이요 발자국입니다.

사진이 사진으로 되는 까닭은 돋보이거나 밉보이는 모습을 찍기 때문이 아닙니다. 하루하루 수수하게 내 삶을 사랑하는 결을 고스란히 담아서 엮기 때문에 사진이 사진으로 됩니다. 누군가 1981년부터 2011년까지 수원성을 알차게 사진으로 담았다면, 이 사진은 틀림없이 훌륭하며 멋진 사진책으로 태어날 만하다고 생각합니다. 그리고, 사진은 사진이기 때문에, 오늘 2011년부터 2041년까지 누군가 차근차근 새롭게 사진길을 걸어가려 한다면, 이러한 사진은 또 이러한 사진대로 2011년부터 2041년까지 아름다운 발자국와 이야기를 나누는 좋은 사진책으로 태어나리라 생각합니다.

이렇게 찍어야 하거나 저렇게 찍어야 하지 않습니다. 2011년에 수원에서 태어난 아이를 안고 수원성 앞에서 한 장 찍고, 해마다 같은 자리에서 식구들이 모여서 사진을 한 장씩 찍기를 서른 해쯤 하기만 해도 멋진 ‘수원성 이야기 감도는 사진’입니다. 이러한 사진찍기를 꾸준히 잇는다면, 한 집안 사람들 살아낸 발자국이 사진책에 알알이 스미겠지요. 2011년부터 2111년까지 이와 같이 사진찍기를 한다면, ‘수원성은 그대로이지만 수원사람은 늘 달라지는 흐름’을 보여줍니다. 사진은 사진이기에 사진으로만 할 수 있는 일이 대단히 많습니다.

사진은 만들지 못합니다. 사진은 꾸미지 못합니다. 사진은 치레하지 못합니다. 사진은 그저 찍을 뿐이고, 사진은 그예 찍기만 하며, 사진은 그대로 찍으며 이야기가 됩니다. (4344.3.6.해.ㅎㄲㅅㄱ)