자전거쪽지 2012.8.11.

: 숲길을 달린 자전거수레

- 아이들과 천등산을 오른다. 아직 아이들이 태어나지 않았고, 아직 옆지기를 만나기 앞서, 나 혼자 자전거를 타면서 수레에 책을 200∼300권쯤 싣고 아홉 시간을 낑낑 달리곤 했기에, 두 아이 태우고 천등산 멧길을 오를 수 있으리라 여긴다.

- 막상 두 아이 태우고 멧길을 오르자니 꽤 힘이 부친다. 숨을 가쁘게 몰아쉬면서 오른다. 오르막을 얼추 올랐다 싶을 무렵, 큰아이가 내려서 달리고 싶다 말한다. 아무래도 아이가 달리거나 걷을 때에 더 빠른 듯하다고 느끼나 보다. 다른 한편으로는 큰아이가 아버지 다리힘을 헤아리며 수레에서 내리겠다는 뜻이 되겠지.

- 큰아이가 내린 수레는 한결 가볍다. 그렇지만 자전거로만 이 길을 오르기에도 퍽 벅찰 만하다고 느낀다. 어쨌든, 끝까지 다 오른다. 온몸은 땀으로 젖는다. 그리 높지 않은 멧자락이지만, 이러한 길을 자전거로 오르는 일이란 여느 일은 아니라고 새삼스레 느낀다. 아이들한테 물을 먹이고 나도 물을 마신다. 이제는 내리막을 달리는 일만 남았다고 여기며, 오늘 새로 가려는 길로 접어든다.

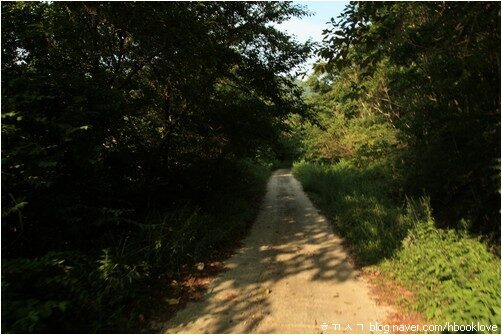

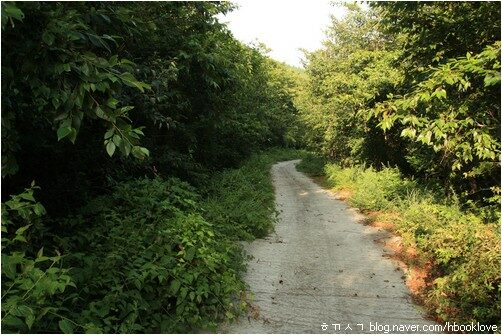

- 처음에는 즐겁게 내리막이다. 그런데 이내 흙길이 나오고 풀섶이 우거진다. 게다가 오르막으로 바뀐다. 이게 뭔가? 고흥군에서 만들어 나눠 주는 길그림하고 다르잖아? 고흥군 길그림에는 포두면으로 이어지는 ‘포장된 길’로 나오는데. 기어를 낮추고 또 낮춘다. 처음 멧길을 오를 때보다 훨씬 버겁다. 흙길에 풀섶이 우거진데다 비알이 지니 자전거가 달리기 아주 나쁘다. 씩씩하게 흙길을 한참 헤치며 지나니 비로소 시멘트길이 나온다. 그런데 왼쪽과 오른쪽으로 갈린다. 무슨 갈림길인가 하고 왼쪽으로 가 본다. 아주 가파른 비알길이라 자전거에서 내려 미는데, 자꾸자꾸 뒤로 쏠린다. 이러다가 수레가 굴러떨어지지 않을까 걱정스럽기까지 하다. 꿋꿋하게 버티며 위로 올라간다. 개 짖는 소리가 들린다. 이윽고 숲속 절집이 나타난다. 어라. 이 길은 절집 가는 길? 길그림에도 안 나오는 자그마한 암자 같은 절집이 나온다.

- 하는 수 없이 돌아선다. 이제 비탈길 내리막을 브레이크 꽉 잡으며 아주 힘들게 내려온다. 자전거에 탈 수 없다. 두 다리로 가까스로 버티듯 천천히 내려온다. 아까 본 갈림길에서 오른쪽으로 간다. 아직 비탈이 너무 가팔라 자전거에 탈 수 없다. 몇 분쯤 낑낑대듯 자전거를 버틴 끝에 자전거에 오른다. 내리막이 아주 무시무시하달 만큼 길다. 수레에 탄 아이들은 비로소 시원한 바람을 쐰다. 더운 날 아버지하고 애먹는다.

- 우리 동백마을하고 이웃한 봉서마을로 내려온다. 길그림에 잘못 나온 길을 몸으로 잘 익힌다. 작은아이는 어느새 잠들었다. 작은아이 몸이 자꾸 앞으로 쏠리기에 자전거를 세운다. 작은아이를 뒤로 반듯하게 누이려 하는데 안 된다. 왜 그런가 하고 살피니, 자전거수레를 버티는 끈 한쪽이 끊어졌다. 아까 비탈길에서 용을 쓸 무렵 무게를 버티지 못한 듯하다. 너무 가파른 비탈길을 오르내리며 수레도 아주 힘들었나 보다.

- 수레에 아이들 앉는 자리를 버티는 한쪽 끈이 끊어졌어도 어찌할 길이 없다. 게다가 작은아이는 잠들었다. 면소재지까지 가기로 한다. 자전거를 천천히 달리며 생각한다. 어떻게 해야 좋을까. 어떻게 고쳐야 할까. 버팀끈이 무게를 이기지 못한다면 노끈을 사서 아이들 앉는 자리 밑에 촘촘하게 대면 어떨까 싶다. 마을 어르신들이 경운기 앉는 자리를 으레 노끈으로 친친 감아 앉곤 하던데, 이렇게 끈으로 감으면 될까 싶다. 면소재지에 닿아 철물점에 들러 노끈 한 타래를 오천 원 주고 장만한다.

- 집에 닿기까지 작은아이는 깨지 않는다. 집에 닿아 작은아이를 살살 안아 방에 누인다. 큰아이도 나란히 잠들었다. 큰아이도 가만히 안아 방에 누인다. 오늘은 고단해서 자전거수레 손질을 못한다. 이듬날 하자.

아직까지 멀쩡한 자전거수레. 곧 작은아이 앉은 자리 버팀끈이 끊어진다.