-

-

탈북자, 그들의 이야기 - 가슴 아픈 역사의 그림자를 담아낸 포토 에세이

최순호 글 사진 / 시공사 / 2008년 9월

평점 :

찾아 읽는 사진책 132

이웃을 찍거나 남을 찍는 사진

― 탈북자, 그들의 이야기

최순호 사진

시공사 펴냄,2008.9.25./14000원

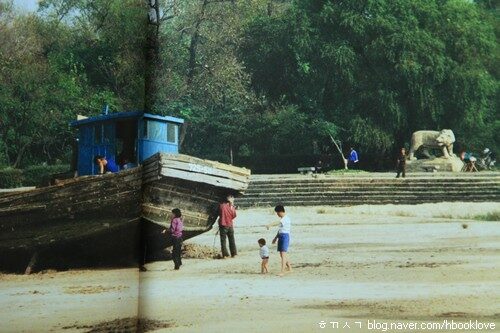

조선일보 사진기자 최순호 님은 신문사진을 찍는 틈틈이 ‘탈북자’를 만나 사진으로 담는다고 합니다. 《조선족 이야기》(민음사,2004)라는 책을 내놓기도 했고, 〈핑구어리〉라는 이름을 붙인 사진잔치를 열기도 했습니다. ‘탈북자’라 하든 ‘새터민’이라 하든 ‘꽃제비’라 하든, 남녘에서 살아가는 여느 사람으로서는 이들을 쉬 만나기 어려울 수 있고, 어느 모로 보면 곁에서 쉬 마주하며 이웃으로 지낼 수 있습니다.

사진은 사진이기에, 사진 아닌 다른 무엇으로 재거나 따지지 않습니다. 사진은 늘 사진으로 바라볼 뿐입니다. 사진기자 최순호 님은 1997년에 찍었다고 하는, 북녘에서 얕은 냇물 건너 중국으로 넘어와서는 북녘을 떠나 중국으로 시집가려 하는 두 아가씨와 샛꾼(브로커) 찍은 사진을 늘 맨 앞에 내놓으며 탈북자를 이야기한다고 합니다. 최순호 님으로서는 이 사진이 스스로 가장 내세울 사진이요, 탈북자를 보여주는 가장 도드라지는 사진이라고 여기는구나 싶습니다.

그러면, 탈북자란 북녘을 떠나 다른 데로 가는 사람을 가리키는 이름일까요. 탈북자란 굶주림과 가난과 억눌림을 떨치려고 북녘을 떠나는 사람한테 붙이는 이름일까요.

남녘나라 떠나는 사람은 어떤 이름으로 불러야 할까 생각해 봅니다. 이들은 ‘탈남자’라 해야 할까요. 1962년부터 2011년까지 남녘나라 떠난 사람이 94만을 넘는다고 합니다. 통계를 보면, 1968년에 5800명이 넘고, 1969년에 16000명이 넘으며, 1972년에는 26000명이 넘으며, 1974년에는 41000명이 넘습니다. 1988년에도 31000명이 넘는데, 2002년에 11000명을 끝으로, 이때부터는 1만 명을 안 넘습니다. 남녘나라 떠난 이들은 왜 떠나야 했을까요. 남녘나라 떠난 이들은 어떤 이야기를 안고 다른 나라에서 살아가려 했을까요.

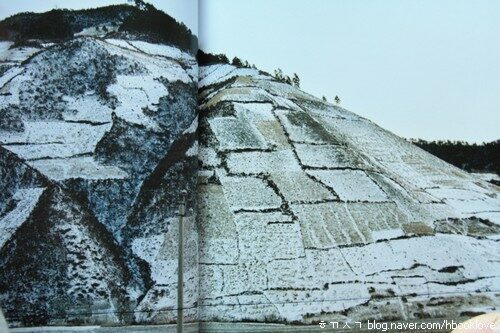

북녘나라는 무척 가난하다면서 핵무기를 만들려고 큰힘을 쏟아붓는다 합니다. 그리고, 남녘나라가 얼마나 안 가난한지 모르나, 우주선 하나 쏘려고 어마어마한 돈과 품과 힘을 쏟아붓습니다. 북녘에서는 밥찌꺼기 하나 나오지 않을 테지만, 남녘에서 나오는 밥찌꺼기는 북녘사람 모두 먹여살리고도 남을 만큼 넉넉하고 푸지게 나옵니다. 북녘에서는 옷 한 벌 얻기 힘들다 할 테지만, 남녘에서는 옷이 남아돌 뿐 아니라, 멋내기로 한두 차례 입고 버리는 옷조차 아주 많습니다. 북녘에서는 겨울날 불을 땔 장작이 모자라다 할 텐데, 남녘에서는 기름값 펑펑 올라도 자가용이 줄어들지 않습니다. 끝없이 늘어나는 자동차에, 끝없이 늘기만 하는 새 고속도로와 찻길입니다.

북녘나라는 왜 굶주리거나 힘겹거나 고단할까 궁금합니다. 남녘나라는 왜 북녘나라를 ‘이웃’이나 ‘벗’이나 ‘한겨레’로 안 여기면서 안 도울까 궁금합니다. 북녘이 도움을 안 받으려 하나요, 남녘이 북녘을 안 도우려 하나요. 누군가 누구를 돕는다고 할 때에는 ‘도와주려는 사람’이 어떤 낯빛 어떤 몸짓 어떤 눈길 어떤 사랑이어야 할까요.

사진기자 최순호 님 사진책 《탈북자, 그들의 이야기》(시공사,2008)를 읽으며 곰곰이 생각을 기울입니다. 북녘을 떠난 이들을 ‘탈북자’라고 불러도 될까요. 이들한테 탈북자라는 이름을 붙이든 말든, 이들 이야기를 들려주려는 책이 ‘우리 이야기’ 아닌 ‘그들 이야기’라고 먼발치에서 불구경 하듯 넘겨다보는 자리에 서면 어떤 이야기를 들려줄 만한가요.

사람을 사진으로 찍을 때에는 누구나 두 갈래 가운데 한쪽에 선다고 느낍니다. 첫째, 이웃을 찍는 사진입니다. 둘째, 남을 찍는 사진입니다.

어린이를 사진으로 찍는다면, 어린이를 ‘내 아이’로 여기는 사진이 있을 테고, 어린이를 ‘남 아이’로 여기는 사진이 있을 테지요.

아리따운 아가씨를 찍는 자리에서는, 이 아가씨를 ‘내 벗님’으로 여기는 사진이 있을 테고, 이 아가씨를 ‘나와는 동떨어진 모델’로 여기는 사진이 있을 테지요.

이웃을 찍을 때하고 도무지 모르는 남을 찍을 때하고 사뭇 다른 사진이 나옵니다. 내 아이를 찍을 때랑 영 모르는 남 아이를 찍을 때에는 아주 다른 사진이 나옵니다. 내 벗님이나 살붙이인 사람을 찍을 때와 그저 예쁘게만 보인다는 모델을 찍을 때에는 참 다른 사진이 나옵니다.

사진기자 최순호 님한테 탈북자는 어떤 사람인가요. ‘그들’이 되는 ‘탈북자’는 최순호 님한테 어떤 사람인가요. 이들이 왜 북녘을 떠나야 했다고 생각하는가요. 북녘은 왜 이들이 고향나라 떠나도록 사회·정치·경제·문화 얼거리를 지켜야 할까요. 북녘과 한겨레라 하는 남녘은 이웃이자 벗하고 어떤 사이가 되어 사회·정치·경제·문화 얼거리를 꾸리는가요.

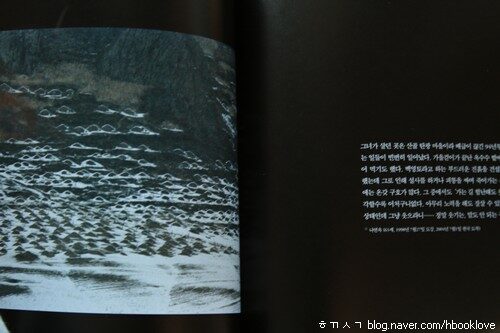

사진 한 장에는 모든 이야기가 깃듭니다. 사진에 담긴 사람 마음·생각·느낌·사랑·꿈이 깃들고, 사진을 찍는 사람이 사회와 정치와 경제와 문화를 바라보는 눈길·눈썰미·눈높이·눈빛이 고스란히 깃듭니다.

북녘사람은 어떤 사람일까요. 남녘사람은 어떤 사람일까요. 북녘 정치와 남녘 정치는 어떠한가요. 얼마나 어둡다 하는 북녘 사회이고, 얼마나 밝다 하는 남녘 사회인가요. 북녘 사회는 고단하고 힘들다는데, 남녘 사회는 안 고단하고 안 힘든가요. 북녘 어린이는 제대로 못 먹고 동냥질이나 도둑질을 해서라도 끼니를 때운다는데, 동냥질이나 도둑질 안 해도 될 남녘 어린이는 얼마나 하루하루 즐겁게 웃고 떠들며 놀거나 꿈을 키울 만한가요.

사진은 이웃을 찍는 사진일 수 있으나, 남을 찍는 사진일 수 있습니다. 이웃을 찍는대서 더 훌륭한 사진이 되지는 않습니다. 남을 찍기에 더 못나거나 모자란 사진이 되지는 않습니다. 이야기를 담을 때에 사진입니다. 이야기를 담지 못한다면, 남 아닌 이웃을 찍더라도 사진다움이 빛나지 않습니다. 그런데, 이야기를 담는다 하지만, 이웃 아닌 남을 찍는다면? 이때에는 사진이 어떤 빛을 밝히면서 우리한테 다가올까요.

새삼스레 세바스티앙 살가도 사진을 떠올립니다. 세바스티앙 살가도 님은 ‘이웃’들을 찬찬히 사진으로 만나서 ‘이야기’를 길어올리는 길을 즐겁게 걸어갑니다. 사진기자 최순호 님은 ‘누구’를 어떻게 사진으로 만나서 ‘이야기’를 다시금 어떻게 길어올리는가요. 사진길을 얼마나 ‘즐겁게’ 걸어가면서, 당신 사진길을 당신 ‘어떤 이웃’한테 ‘어떤 이야기’로 들려주고 싶은가요. 4346.2.27.물.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 사진책 읽는 즐거움)