[시골살이 일기 10] 바다에서 책을 읽는

― 마음을 쉬면서 다스리는 하루

두 아이를 자전거에 태운 뒤 면소재지에 갑니다. 우체국에 들러 책을 부칩니다. 면에 있는 빵집에 들러 빵 두 꾸러미를 장만합니다. 집에서 나올 적에 물을 넉넉히 챙겼습니다. 작은아이는 어느덧 새근새근 잠들었어요. 큰아이는 샛자전거에 앉아 씩씩하게 함께 갑니다. 샛자전거에 앉은 큰아이는 시골길 달리는 내내 이런 얘기 저런 노래 들려줍니다. 큰아이가 샛자전거에서 쉬잖고 조잘조절 떠들기 때문에, 고단하게 오르막을 오르더라도 새삼스레 힘을 내어 자전거 발판을 구릅니다.

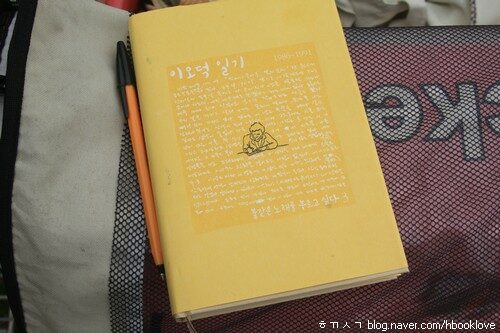

집에서 나와 이십오 분쯤 지나니 발포 바닷가에 닿습니다. 이 바다는 저 멀리 태평양 보이는 다도해 해상 국립공원입니다. 물결소리를 듣고, 바람내음을 맡습니다. 아이들은 벌써 모래밭으로 내려갑니다. 큰아이는 낮잠을 건너뛰며 샛밥을 먹었지만, 작은아이는 자전거수레에 앉아 자느라 샛밥을 안 먹었습니다. 두 아이를 부릅니다. “벼리야, 네 동생은 안 먹어서 배가 고파. 좀 무얼 먹고서 놀자.” 모래밭에서 흙 파고 뒹굴던 아이들이 올라옵니다. 빵과 과자를 풀어 놓습니다. 밥을 든든히 먹고 나온 마실길이지만 두 아이 모두 바지런히 집어먹습니다. 아이들이 빵과 과자 먹는 모습을 물끄러미 바라보다가 책을 꺼냅니다. 두 아이를 데리고 왔지만 다문 한 쪽이라도 읽고 싶어 책 한 권 가방에 넣었어요.

아이들은 먹느라 모래밭에 내려갈 생각을 안 합니다. 스무 쪽 즈음 읽고서 자전거수레에 책을 올려놓습니다. 함께 모래밭으로 내려갑니다. 나뭇가지를 셋 줍습니다. 아이들한테 하나씩 건네고, 나도 하나를 쥐어 모래밭에 그림과 글씨를 그립니다. 한참 그림놀이 글놀이 하다가 서로 손을 잡고 바닷물에 발을 담급니다. 물결이 밀려들어 발가락을 간질입니다. 물결은 내 무릎 언저리를 맴돌지만, 이 물결은 아이들 옷자락을 모두 적십니다. 아이들은 옷자락 젖으면서 까르르 웃습니다. 이쪽에서 저쪽으로 천천히 걷고, 다시 이쪽으로 천천히 걷습니다. 한참 거닐며 물결하고 놉니다.

바닷가를 스치는 자동차 더러 있고, 두어 대쯤 발포 바닷가에 서지만, 물결소리만 귀로 들어옵니다. 두 눈은 물결만 바라보고 온몸은 물결을 느낍니다. 크게 기지개를 켭니다. 4346.6.27.나무.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013)