숲노래 책숲마실

호젓하게 깃들어 베풀다 (2018.3.31.)

― 도쿄 진보초 〈アカシャ書店〉

도쿄 진보초 책집골목은 큰길을 둘러싸고 헌책집이 잇달아 있기도 하지만, 띄엄띄엄 마을 한켠에 동그마니 깃들기도 합니다. 큰길은 오가는 사람이 많아 언제나 북적인다면, 마을 한켠에 고요히 깃든 곳은 호젓해요. 더 많이 눈길을 받고 손길을 타는 책이 있다면, 눈길이며 손길을 적게 받더라도 맞춤한 발걸음을 기다리는 책이 있어요.

큰길가에 있는 책집을 벗어나 봅니다. 책집이 잔뜩 얼크러진 마을에서 살림하는 사람은 어떤 보금자리를 누리려나 하고 생각하며 천천히 거닙니다. 마을 한켠 자전거집을 들여다보고, 찻집을 쳐다봅니다. 대학교 어귀를 지나가고, 골목꽃밭을 들여다보다가, 바람처럼 지나가는 자전거를 바라봅니다. 마을가게에 들어가 보니 갖가지 튀김이 있습니다. 재미있다고 생각하며 저녁거리로 장만합니다. 나무그늘이 있는 조그마한 쉼터를 만납니다. 고무신을 벗습니다. 아침부터 쉬잖고 걸어 준 발한테 바람이랑 햇볕을 쏘여 줍니다.

너덧 살쯤 된 아이가 어머니 손을 잡고 지나가다가 제 모습을 가만히 쳐다봅니다. 저도 똑같이 가만히 쳐다봅니다. 고개를 갸우뚱하며 쳐다보는 저 아이는 무슨 말을 하고 싶을까요. 발가락을 하나하나 주물러 주고서 일어납니다. 어느 골목으로 가 볼까 하고 생각하다가 골목꽃을 보고서 걸음을 멈추는데, 이 골목꽃 건너켠에 책집이 한 곳 보입니다.

큰길가 책집에서는 자동차 소리를 끊임없이 들었다면, 마을 한켠 책집에서는 사람들 발걸음 소리마저 드문드문합니다. 봄꽃내음을 맡으며 책집 곁에 섭니다. 바깥쪽에 놓은 ‘100엔 책’을 살피다가 눈을 동그랗게 뜹니다. ‘응? 이곳에 한글책이 왜 이렇게 많지?’

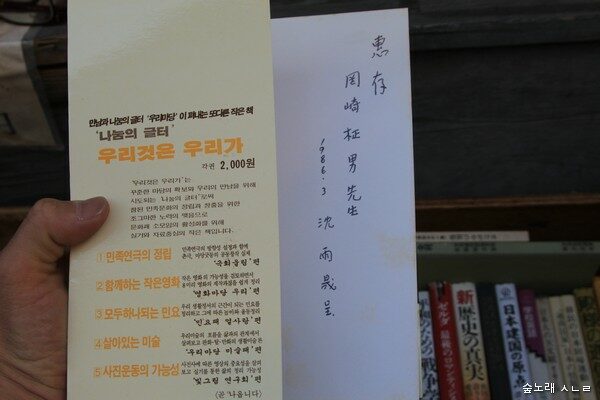

책집 이름을 다시 보고, 안쪽도 흘깃하다가 다시 100엔 책을 보노라니, 《李東安 ‘太平舞’의 연구》(김명수, 나래, 1983)를 비롯해서 《인형극 교실, 만들기에서 상연까지》(오자와 아끼라/김선익 옮김, 예니, 1988)에 《꼭두각시 놀음》(한국 민속극 연구소 엮음, 우리마당, 1986)까지 봅니다. 한국에서도 보기가 쉽잖은 책을 일본 도쿄에서 보네요. 어쩐 일인가 하고 하나하나 끄집어내어 펼치니, 안쪽에 ‘글쓴이 드림’ 글씨가 또렷합니다. 심우성 님이 일본으로 인형극 일로 나들이를 온 길에 ‘오카자키 마치오(岡崎柾男)’라는 분한테 드린 책이로군요. 심우성 님은 1934년에, 오카자치 마치오 님은 1932년에 태어났다고 합니다. 두 사람은 두 나라에서 저마다 옛살림·옛노래·옛이야기에 깊이 마음을 썼지 싶고, 이러면서 가까운 사이였을 수 있겠구나 싶어요.

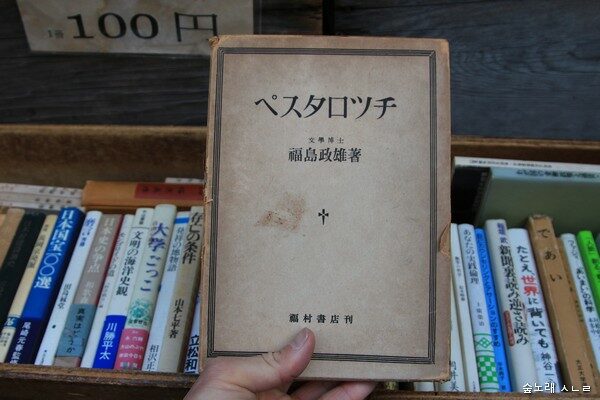

100엔 책 틈에 이런 책이 다 있네 싶어 더 돌아봅니다. 《國民の日本史 第八編 安士桃山 時代》(西村眞次, 早稻田大學出版部, 1931) 같은 책이 함께 있고, 《ペスタロツチ》(福島政雄, 福村書店, 1947) 같은 책이 나란히 있군요. 페스탈로치를 놓고는 일본이 내로라할 만큼 찬찬히 살폈습니다. 페스탈로치를 깊이 알려면 일본책을 읽어야 해요. 《鳥の歲時記》(內田淸之助, 創元社, 1957) 같은 책이 나란히 있어, 이 책집은 어떤 곳인데 이런 책을 이렇게 다루나 싶어 새삼스럽습니다. 이 책 곁에는 《奈良の石佛》(西村貞, 全國書房, 1942)까지 있습니다. 어쩌면 이 책이 한 집에서 나왔을는지 몰라요. 《多賀城》(岡田茂弘, 中央公論美術出版, 1977)을 보다가 《日本の獨占 第二次世界戰爭中 上卷》(ルキヤノウア/新田禮二 옮김, 大月書店, 1954?)을 펼치며 재미있네 싶습니다.

한국에서 일본책을 어렵잖이 만나듯 일본에서 한국책을 어렵잖이 만날 만해요. 두 나라는 먼 듯하면서 가깝고, 가까이 오가는 숱한 사람들 사이에서 갖가지 책이 넘실넘실 흘러요.

이제 안쪽이 궁금합니다. 바깥에서 고른 책꾸러미를 가슴에 가득 안고서 들어갑니다. 책집지기님한테 “이 예쁜 책집에서 책을 돌아보면서 사진을 찍어도 되겠습니까? 저는 한국에서 왔고, 아름다운 책집을 사진으로 찍는 일을 합니다.” 하고 여쭙니다. 서글서글하게 “아, 그렇다면 얼마든지 찍으세요. 백 장도 천 장도 좋습니다.” 하고 말씀합니다.

헌책집 〈アカシャ書店〉 안쪽으로 들어와서 골마루를 돌아보니, 이곳은 ‘바둑’책을 복판에 놓고서 ‘장기·체스·놀이’하고 얽힌 책만 다루는 곳입니다. 바둑하고 장기를 다루는 책만으로도 책집을 꾸리는군요. 책집지기는 텔레비전을 켜 놓는데, 텔레비전에는 바둑이나 장기 이야기만 흐릅니다. 얼핏설핏 바둑책하고 장기책을 들여다보니 책값에 붙는 0이 제법 많습니다. 줄줄이 붙는 0을 보고는 손을 댈 엄두를 못 내지만, 꽤 예전부터 바둑책이며 장기책을 펴낸 일본이네 싶어요.

어느 갈래이든 오래오래 파헤치면서 누린다면, 처음에는 풋내기였다 하더라도 시나브로 솜씨님으로 거듭나겠지요. 깊은 눈길도, 너른 손길도, 고운 마음길도, 갓 태어날 적부터 품을 수 있지만, 하루하루 살아가면서 차근차근 가다듬거나 갈고닦을 수 있습니다.

책값을 셈하고서 나오다가 생각합니다. 이곳 책집지기는 바둑책이나 장기책을 그러모으면서 꾸릴 텐데, ‘바둑을 다룬 책이 아니어도 한꺼번에 사들인’ 다음에, 바둑 쪽이 아닌 책은 길가에 값싸게 내놓지 싶어요. 제가 일본 도쿄에서 산다면, 이 헌책집에 며칠마다 찾아와서 ‘오늘은 또 어떤 책을 100엔짜리로 내놓아 주었으려나’ 하고 들여다보겠습니다. ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 한국말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.