숲노래 책숲마실

등이 굽다 (2020.11.18.)

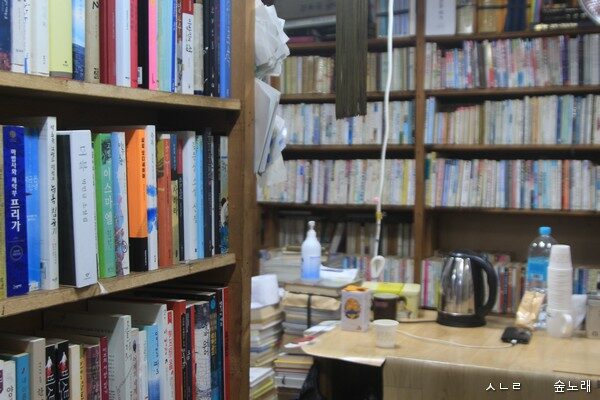

― 서울 〈뿌리서점〉

서울 용산 헌책집 〈뿌리서점〉을 푸른배움터 동무하고 처음 찾은 때는 1993년입니다. 열아홉 살 적인데, 인천 배다리 〈아벨서점〉에서 책을 고르며 읽자니 배움옷(교복) 차림인 저를 대견스레 보던 샛장수(중간상인) 할배가 “여, 젊은이, 책 좋아하나? 책 좋아하면 서울 용산에 〈뿌리서점〉이란 곳이 있으니 찾아가 봐. 거기는 꼭 가 봐야 해.” 하셨어요. 그러나 용산 어디인지는 말씀하지 않아요. “그냥 가 봐. 앞에 책을 벌여놓은 곳이면 그곳이지.”

미닫이를 열어 바람을 쐬는, 이러면서 바람날개(선풍기)도 없는 국철을 타고 용산에서 내려 세 시간 가까이 용산 곳곳을 걸었지만 못 찾았습니다. “어디에 있을까?” 알쏭했지요. 1993년 12월 한강이 꽁꽁 얼어붙은 일요일에 다시 전철을 타고 갑니다. 예전 국철은 여름에 덥고 겨울에 추웠습니다. 이날은 쉽게 찾았어요. 전철을 내리고 앞마당을 오른쪽으로 가로질러 ‘테니스 마당’이 조그맣게 있는 쇠가시덤불(철조망) 울타리를 따라 샛골목을 빠져나가니 눈앞에 〈뿌리서점〉이 나와요. “어쩜, 이렇게 가까운데 지난걸음엔 엉뚱한 데만 돌았네!”

이날 〈뿌리〉 아저씨 아주머니는 배움옷 차림인 두 푸름이가 인천에서 버스에 전철로 먼걸음으로 찾아와서 놀랍고 반갑다며 책값을 안 받으셨고, 외려 전철삯에 쓰라고 거꾸로 돈을 쥐어 주셨어요. 인천으로 돌아가는 길에 동무하고 거의 말이 없었습니다. 헌책집지기 손길하고 눈빛하고 목소리하고 마음을 곱씹었습니다. 이날 우리가 산 책으로 얻는 이야기보다, 헌책집지기 한 사람이 들려주고 보여준 몸짓이 두 사람을 새로 깨웠습니다.

처음 〈뿌리서점〉을 찾아가던 1993년에 마주한 책집지기 김재욱 님은 1974년부터 책을 만진 다부진 아저씨였다면, 그 뒤 스물일곱 해가 지난 2020년에 뵌 책집지기는 등이 굽은 흰머리 할아버지입니다. 더구나 몸에 기운이 많이 빠져서 말씀조차 제대로 못 하십니다. 서로 얼굴을 마주한 지 30분 만에 “어, 최 선생 왔나? 오랜만이네. 오랜만이지?” 한 마디를 하고는 더 말을 못 잇습니다.

한때 서울에 살며 이틀이나 사흘마다 〈뿌리서점〉에 찾아가면 “여, 오셨나? 밥은 드셨나? 신문배달 참 힘들지. 난 동아일보를 돌렸는데 숙소에서 맨날 맞고 굶었어. 그런데 지금도 총무가 배달원을 때리나?” 하고 물으시고 “다른 지국은 맞는다고 듣지만, 제가 돌리는 한겨레신문은 안 때려요. 다만 형들이 늘 늦잠 자며 늦게 돌리느라 그 대목이 힘들어요.” 같은 말을 주고받았어요. “나도 아직 안 먹었는데 짜장면 한 그릇 어때?” 하고 물으셔요. 예전 〈뿌리서점〉 옆은 중국집이었습니다. 중국집 아이는 날마다 책집에 책 보러 왔는데 이제는 어디에 있을까요.

.

《眞實의 書》(클로드 보리롱 라엘/배귀숙 옮김, 메신저, 1988.8.26.)

《예니희곡신서 : 草墳·胎》(예니 기획, 오태석 글, 나래, 1982.9.20.)

《the Cat in the Hat comes back》(Dr.Seuss, Random House, 1958)

《영산포여자상업고등학교》 16회 졸업사진책(1984)

《북한 이야기》(루이제 린저/강규현 옮김, 형성사, 1988.7.15.)

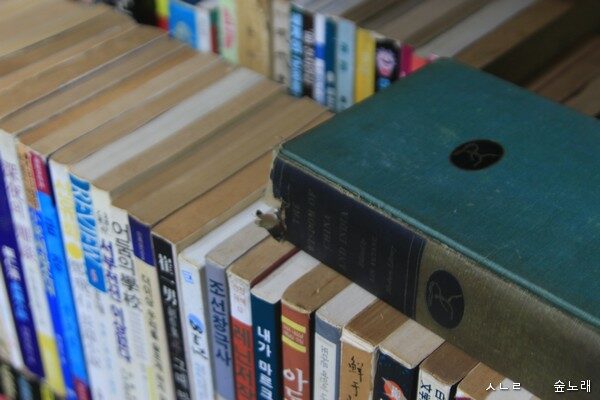

《the widom of China and India》(Lin Yutang 엮음, the Modern librery, 1942)

《世界의 挑戰》(장 자크 세르방 슈레베르/권영자 옮김, 까치, 1980.12.24.)

《佛敎哲學槪論》(서경보, 조암문화사, 1949 첫/1964.3.1.고침)

.

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《쉬운 말이 평화》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.