숲노래 책빛 2021.12.21.

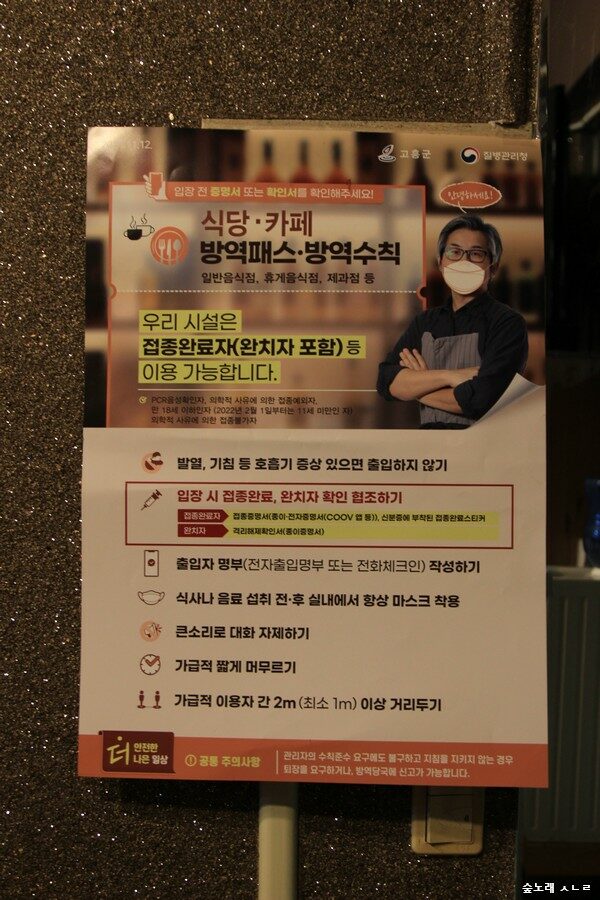

백신반대·백신패스반대 : 코로나백신 문제가 불거지기 앞서, 우리 집은 모든 예방주사(백신)를 거슬렀다. 우리 집은 스스로 모든 백신이 무엇인가를 샅샅이 살피며 스스로 배웠으니까. 백신회사는 어느 정치집단과 얽혔는지도 살펴보았는데 ‘에스테스 키포버’같은 사람은 ‘제약회사·정부’ 이음고리(커넥션)를 비롯한 막짓(독과점 문제)을 파헤치며 미국 벼슬판(정치사회)에서 목소리를 내다가 갑자기 죽기도(암살) 했다.

이이가 쓴 책으로 《독점―소수의 손에》가 1979년에 우리말로 나온 적 있는데, 까맣게 파묻혔다. 꽤 오래된 책이지만 요새 되읽어도 ‘제약회사·정부’로 끝이 아닌 ‘제약회사·정부·군대·종교’가 얽힌 뒷짓을 헤아릴 만하다. 그러나, 인터넷이 총칼(군사무기) 가운데 하나인 줄 제대로 아는 이가 얼마나 될까? 빠른길(고속도로)조차 총칼(군사무기)이기에, 싸움이 터졌을 때 어떻게 바뀌는가를 모르는 사람이 숱하겠지. 나라에서 내세우는 길(복지·기간산업)은 속내를 파면 모두 ‘총칼(군사작전)으로 돌릴 길’이다. ‘꿍꿍이(음모론)’가 아닌 ‘민낯·속내(진실)’을 읽지 않으면 ‘나라(정부)가 시키는 대로 허수아비’이다. 일제강점기 숱한 친일부역자와 일본 벼슬꾼(공무원)을 읽어내지 않으면 누구나 눈먼 글바치(지식인)가 될 뿐이다.

레프 톨스토이가 늘그막에 뒤늦게 깨우치고 쓴 책이 《국가는 폭력이다》이고, 톨스토이는 노벨문학상을 손사래쳤다. 레프 톨스토이는 ‘총칼(전쟁무기)로 벌어들인 돈으로 보람(노벨상)을 주면서 총칼질(전쟁)을 감추는 짓’이 사람들 눈귀를 막는다고 여겼다. 그러나 ‘노벨상’이 얽힌 민낯을 들여다보는 사람은 뜻밖에 적다. 우리나라에서 노벨상을 받은 이가 아직 없는 대목은 부끄럽지 않다. 그런 ‘총칼질 무리’에 굳이 낄 까닭이 없다. 우리 집 아이들은 약도 백신도 없이 열넷·열한 해째 고뿔(감기)조차 없이 튼튼히 잘 논다. 나는 서른 해 가까이 약도 백신도 없이 ‘가끔 일 많이 한 몸살’ 빼고는 몸앓이가 없다. 약을 먹으니 앓고, 병원에 가니 죽는다.

이반 일리치를 읽으면 뭐 하나? 이녁 말대로 “자전거가 행복을 부르”고. “병원이 죽음을 부르”는데, 이반 일리치를 읽고도 부릉이(자가용)를 안 버리고, 병원 그냥 다니고, 대학교 그냥 가고, 대학졸업을 자기소개에 버젓이 적는 그들이 어떻게 ‘어른(지성인)’일 수 있을까? 《행복은 자전거를 타고 온다》이든 《젠더》이든 《그림자 노동》이든 《깨달음의 혁명》이든 《학교 없는 사회》이든 《병원이 병을 만든다》이든, 책만 읽는 바보가 되는 이웃은 이제 사라지기를 빈다.

읽었으면 움직이고 삶으로 녹여내기를 빈다. ‘반인권 차별’을 밀어붙이는 이 나라(정부)에 허수아비(거수기)를 노릇을 하는 이들은 민주도 평등도 평화도 아니다. 그저 힘꾼(기득권)이다. 낡은 힘꾼은 걷어치울 일이다.

ㅅㄴㄹ