-

-

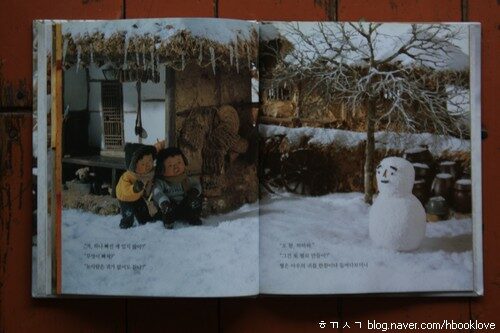

눈사람 - 물구나무 그림책 71 ㅣ 파랑새 그림책 71

송창일 지음, 이승은.허헌선 인형, 이상혁 사진 / 파랑새 / 2008년 7월

평점 :

어린이가 읽는 사진책 21

눈이 내리지 않는 이 나라

― 눈사람

이승은·허헌선 인형,이상혁 사진,송창일 글

파랑새 펴냄,2008.7.10./9800원

눈사람을 굴리자면 눈이 얼마만큼 내려야 할까요. 눈이 소복소복 내리면, 눈이 펑펑 내리면, 꺄아 소리치면서 바깥으로 나와서 눈사람을 굴릴 만할까요.

눈이 올라치면 어른들은 하나같이 입을 모아 말합니다. ‘저런, 저런, 길이 막히겠는걸.’ 어른들은 어느새 두 다리로 걷는 어른 아니라, 자가용을 몰거나 버스를 타는 어른 되고 말아, 하늘을 하얗게 채우며 빛나는 눈송이를 반기지 않습니다. 눈이 오는 겨울날, ‘오늘은 버스 말고 전철 타야겠어.’ 하고 생각하는 어른들투성이인 도시입니다. 시골에서도 다르지 않아요. 시골에서도 어른들은 ‘자동차 다니기 나쁘니’까 얼른 눈을 쓸자며 넉가래로 밀고 빗자루로 쓸지요.

두 아이와 함께 살아가기 앞서부터 곰곰이 생각합니다. 이렇게 눈이 내리면, 어른도 아이도 가만히 지켜보면 좋겠다고 생각합니다. 눈을 쓸자면 다 내리고 나서 쓸면 되어요. 괜히 한참 내리는데 쓸 까닭 없어요. 한참 내릴 때에 눈을 쓸며 다니면, 발에 눌린 자리는 더 쓸기 어렵지요.

눈이 오는 날이면 언제나 어릴 적 들은 옛말 ‘눈이 많이 와야 이듬해에 농사가 잘 된다’라는 한 줄 떠오릅니다. 눈이 많이 와서 들판에 소복소복 쌓이면 이런 벌레 저런 벌레 잘 죽기도 하고, 겨우내 흙이 포근하게 쉬며, 이 눈이 녹는 봄에는 고운 물기 퍼져 한결 기름질 수 있다고 해요. 그러니까, 더더욱 눈은 그대로 둘 노릇이에요.

그러나, 어떻게 보면, 도시도 시골도 온통 아스팔트길이고 시멘트땅입니다. 흙이 그대로 남은 땅이 거의 없어요. 도시에서 텃밭 일구는 사람 매우 적어요. 도시에서 빈터 남은 데 거의 찾아볼 길 없어요. 하늘하늘 내리는 눈이 느긋하게 쉴 자리 없어요. 도시에서는 눈이 거추장스러워 얼른 치우려 할밖에 없어요. 도시에서는 자동차를 맨 먼저 걱정하면서 염화칼슘 같은 화학약품 마구 뿌릴밖에 없어요. 아스팔트 밑에 깔린 흙땅이 염화칼슘 때문에 더러워지든 말든 아랑곳하지 않아요. 아니, 흙땅이 아스팔트한테 깔리고 자동차한테 눌리며 얼마나 아파 하는 줄, 도시사람은 조금도 헤아리지 않아요.

송창일 님 글에 맞추어 인형을 만든 이승은·허헌선 님입니다. 두 분이 만든 인형을 예쁘장하게 사진으로 찍은 이상혁 님입니다. 어린이가 읽는 사진책 《눈사람》(파랑새,2008) 한참 들여다보고, 아이들과 읽습니다. 눈사람이 앙증맞고, 눈사람한테 마음을 쓰는 아이들이 아름답습니다. 아이들 돌보는 어머니가 사랑스럽고, 시골마을 조그마한 집이 살갑습니다. 아름다운 넋으로 글을 쓴 사람 있어, 이 아름다움을 받아 인형을 만듭니다. 아름다움 깃든 인형 바라보면서 사진으로 아름답게 보여주려고 마음을 기울인 한 사람 있습니다. 그래요, 옛날에는, 아니 그리 오래되지 않은 옛날에는, 모두들 이렇게 눈을 맞이하고 집에서 복닥복닥 놀며 하루를 길고 아름답게 보냈어요. 눈이 오니 눈을 바라보면서 눈 노래 불러요. 눈을 바라보며 즐겁게 뛰놀고, 눈을 기쁘게 맞이했어요.

이제 도시에서는 눈을 아름답게 맞아들이면서 눈놀이 아름답게 누리지 못할까요. 이제 도시에서는 눈을 사랑스레 마주보면서 눈사람 사랑스레 굴리지 못할까요. 이제 도시에서는 눈을 즐겁게 바라보면서 눈싸움 신나게 뒹굴지 못할까요.

예쁜 사진책 《눈사람》인데, 눈사람 굴리기를 ‘흘러간 옛일’로만 여기기는 너무 아쉽습니다. 고운 사진책 《눈사람》이니, 겨울눈 이야기를 ‘지나간 옛일’로만 여기기는 너무 안타깝습니다. 오늘 이곳에서도, 오늘날 도시와 시골 어디에서도, 아이들이 마음껏 뛰놀고 아이들이 땀 송송 흘리며 눈사람 굴릴 수 있어야지 싶어요. 눈을 만지며 손이 얼얼하고, 눈을 굴리며 싱그럽게 웃으며, 눈을 척척 쌓으며 두 손 번쩍 치켜들 수 있어야지 싶어요.

무대가 아파트나 빌라라 하더라도, 삶터가 도시요 서울이라 하더라도, 길 한복판에 눈사람 설 수 있으면 좋겠어요. 자동차를 멈추게 하는 눈사람 곳곳에 선다면 좋겠어요. 사람들이 천천히 두 다리로 걸어다니면서 하늘과 땅과 이웃과 동무를 살뜰하게 마주하며 반갑게 손을 흔들고 싱긋빙긋 웃을 수 있으면 좋겠어요. 눈놀이 즐기고, 눈놀이 사진으로 기쁘게 담으며, 눈놀이 이야기 두고두고 주고받을 수 있으면 좋겠어요. 4346.6.22.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 사진책 읽는 즐거움)