숲노래 책숲

책숲하루 2023.9.11. 숲을 품은 말

― 말꽃 짓는 책숲 숲노래 (국어사전 짓는 서재도서관)

: 우리말 배움터 + 책살림터 + 숲놀이터

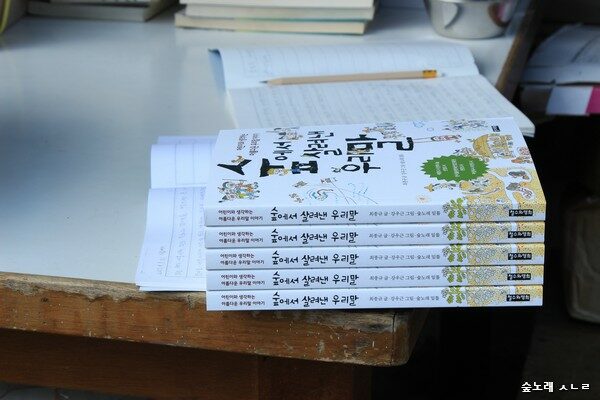

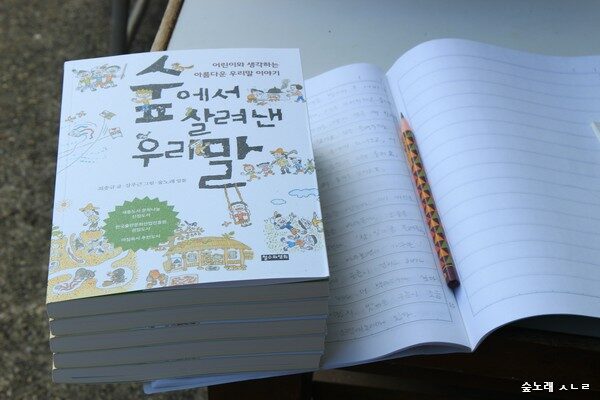

지난 2014년에 선보인 《숲에서 살려낸 우리말》을 통째로 고쳐썼습니다. 이레쯤 앞서 새판으로 나왔습니다. 앙증맞게 새로 나온 책을 품고 쓰다듬고서 두 아이한테 건네었습니다. 열여섯 살 큰아이는 ‘예전에는 아버지 책에 나오는 이야기를 못 알아들었’지만, ‘이제는 어떤 이야기인지 알겠다’고 말합니다. 시골뿐 아니라 서울에서 살아가는 이웃 어린이하고 푸름이도 천천히 읽고 새기면서 삶을 사랑으로 짓는 말씨앗 한 톨을 품을 수 있기를 바랍니다.

오늘은 ‘문단권력·미술권력’이 얽힌 슬픈 실타래를 보다가 ‘담’이라는 우리말과 ‘울’이라는 우리말을 다시 헤아리면서 ‘글담’이라는 낱말을 새삼스레 엮고 풀이를 해보았습니다. 이미 ‘글담’이란 이름인 펴냄터가 있는데, 그곳은 ‘글담 1 뜻'’이었겠지요. 우리 곁님(배우자)이 쓰는 이름이 ‘라온눈’입니다. 이 이름을 곁님만 써도 좋을 테지만, 문득 ‘말밑으로 풀어내어’ 두면, 여러 이웃님도 우리말을 한결 새롭고 깊고 넓게 바라보며 스스로 이름을 짓는 실마리를 얻을 만하지 싶다고 느껴, ‘라 + 온 + 눈’이라는 낱말 이야기를 적어 보았습니다. 다만, 이 글자락은 다음달 10월에 《월간 토마토》에 싣습니다.

‘물폭탄’이 아닌 그저 ‘함박비’일 텐데, 함께 하늘처럼 하나로 해처럼 하얗게 피어나는 마음을 담는 ‘함박구름’ 같은 이름을 혀에 얹으면서, 미움이 아닌 사랑이라는 평화를 바라볼 수 있기를 바라면서, 낱말 이야기를 여미어 보았습니다. 오늘 하루도 온갖 글을 매만지고 새로 쓰고 추슬렀는데, 막상 누리집에 올린 글은 몇 조각 없습니다. 뭐, 대수롭지 않습니다. 스스로 가다듬고 새기면서 한 발짝 나아갈 뿐입니다. 오늘도 제비떼를 마을에서 만났어요. 어제 바로 떠날 줄 알았더니 이틀 더 묵는군요. 이튿날은 떠나려나 궁금합니다. 낮에 두바퀴를 달려 면사무소에 다녀오노라니 바람결이 확 바뀌었더군요. 그야말로 제비가 바람을 타고서 바다를 가를 때입니다.

ㅅㄴㄹ

* 새로운 우리말꽃(국어사전) 짓는 일에 길동무 하기

http://blog.naver.com/hbooklove/28525158

* ‘말꽃 짓는 책숲, 숲노래’ 지기(최종규)가 쓴 책을 즐거이 장만해 주셔도 새로운 우리말꽃(국어사전)을 짓는 길을 아름답게 도울 수 있습니다