-

-

나의 형 이야기 ㅣ 생각하는 숲 13

모리스 샌닥 글.그림, 서남희 옮김 / 시공주니어 / 2013년 9월

평점 :

구판절판

이 그림책은 별점으로 치자면 10점을 주고 싶으나

번역 때문에 8점을 준다. 어린이와 함께 읽는 그림책이라면

어린이와 함께 읽을 수 있을 뿐 아니라,

'번역답게' 한국말을 생각해서 옮길 노릇이니까.

..

다 함께 즐기는 그림책 488

언제 어디에서나 한마음

― 나의 형 이야기

모리스 샌닥 글·그림

서남희 옮김

시공주니어 펴냄, 2013.9.25.

아이한테는 어버이가 있습니다. 어버이한테는 아이와 짝님이 있습니다. 어버이도 어릴 적에 어버이가 있습니다. 한집에 홀로 자라는 아이가 있고, 한집에 여럿이 어울려서 자라는 아이가 있습니다. 한솥밥을 먹는 살붙이가 있고, 이웃과 동무가 있습니다. 함께 자라거나 지내는 사람 가운데 둘로 가를 수 없다 싶도록 가까운 사이가 있습니다. 둘은 서로 다른 넋이면서도 늘 하나처럼 움직이는 숨결입니다. 둘은 서로 다르게 자라면서도 언제나 마음으로 깊고 넓게 헤아리면서 지냅니다.

그저 끌리는 마음이라면 ‘좋아함’입니다. 끌리는 마음을 넘어서 고요하고 차분하게 아끼고 보살필 수 있는 마음이라면 ‘사랑’입니다. ‘좋아함’일 때에는 옆에 없으면 안절부절 못하기 마련이지만, ‘사랑’일 때에는 아무리 멀리 오랫동안 떨어졌어도 마음으로 고즈넉하게 만납니다. 사랑을 품는 사람은 언제 어디에서나 기쁘면서 따스합니다. ‘좋아함’은 혼자서 애를 태우며 끝나지만, ‘사랑’은 둘레에 따스한 기운을 퍼뜨리면서 아름다운 꿈으로 나아갑니다.

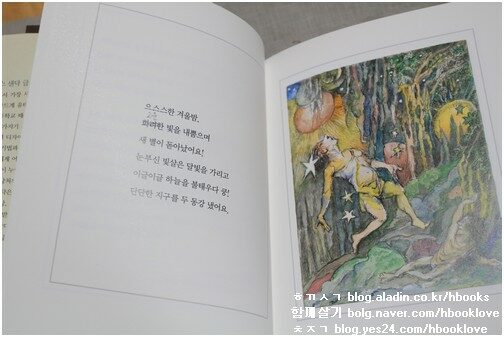

.. 으스스한 겨울밤, 화려한 빛을 내뿜으며 새 별이 돋아났어요! 눈부신 빛살은 달빛을 가리고 이글이글 하늘을 불태우다 쿵! 단단한 지구를 두 동강 냈어요 .. (8쪽)

2012년에 숨을 거둔 모리스 샌닥(모리스 센닥, Maurice Sendak) 님이 마지막으로 남긴 그림책 《나의 형 이야기》(시공주니어,2013)를 읽습니다. 이 그림책을 한국말로 옮기며 ‘나의 형’으로 적지만, 제대로 옮기려면 ‘우리 형’으로 적어야 합니다. 외국말에서는 ‘my brother’처럼 적을는지 모르나, 한국말에서는 ‘나의’가 아닌 ‘우리’입니다. 우리 어머니요, 우리 할머니요, 우리 누이요, 우리 언니입니다.

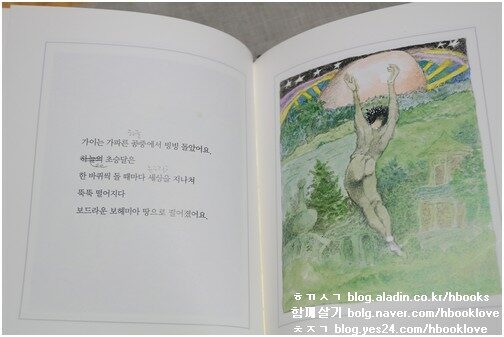

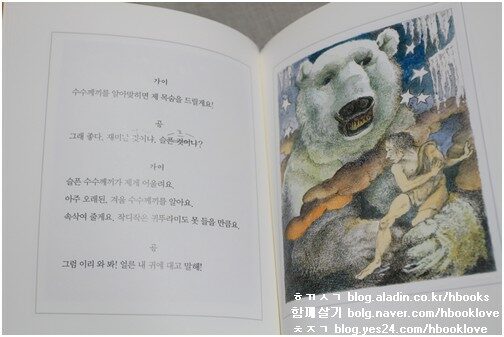

그러고 보면, 이 책은 번역이 여러모로 어수선합니다. 8쪽에서 “화려한 빛”이라 하다가 이내 “눈부신 빛살”이라 하는데, ‘화려(華麗)한’이라는 한자말은 한국말로 ‘눈부시다’를 가리킵니다. 하나는 한국말이고 하나는 한자말입니다. ‘순식간(瞬息間)에(10쪽)’ 같은 낱말을 쓸 수도 있을 테지만, 이 그림책은 어린이가 읽을 책입니다. 한국말 ‘갑자기’로 적어야 올바르리라 느낍니다. 12쪽에 나오는 “가이는 가파른 공중에서 빙빙 돌았어요. 하늘의 초승달은 한 바퀴씩 돌 때마다”도 앞뒤가 안 맞습니다. ‘공중(空中)’은 ‘하늘’을 가리키는 한자말입니다. “하늘의 초승달”처럼 적는 말마디도 어설픈데, 이 글월은 “가이는 가파른 하늘에서 빙빙 돌았어요. 초승달은 한 바퀴씩 돌 때마다”처럼 손질해야지 싶습니다. “곰의 굴속으로 쿵 떨어지자(14쪽)”도 어딘가 어설픕니다. ‘굴 속’으로 들어가지 않고 ‘굴’로 들어갑니다. 하늘에서 쿵 떨어진다면 “곰이 사는 굴로 쿵 떨어지자”나 “곰 굴로 쿵 떨어지자”로 고쳐쓸 노릇입니다. 우리는 ‘토끼 굴’이나 ‘여우 굴’이라 할 뿐, 사이에 ‘-의’를 넣지 않습니다. 제비가 사는 집은 ‘제비집’이지 ‘제비의 집’이 아닙니다.

“2월에 오리라. 내 눈유령의 기일이. 잭의 코는 얼어붙은 공기 속을 떠도네. 차디찬 영원 속에서 5년을(18쪽)” 같은 글월을 어린이한테 어떻게 읽혀야 할는지 곰곰이 생각에 잠깁니다. ‘기일(忌日)’ 같은 한자말을 아이가 어떻게 받아들일까요? 이런 낱말을 어떻게 알려주어야 할까요? “잭의 코” 같은 말마디도 어설프고, “공기(空氣) 속을 떠도네”도 어설픕니다. 우리는 ‘하늘 속’에 있지도 않고 ‘공기 속’이나 ‘바람 속’에 있지 않습니다. ‘속’이라는 낱말을 제대로 써야 합니다. 영어에서 ‘in’이 나온대서 모조리 ‘속’을 넣어서 옮기면 엉뚱한 말이 되고 말아요. “2월에 오리라. 내 눈유령이 떠난 날이. 잭은 코가 얼어붙은 채 바람과 떠도네. 언제나 차디찬 곳에서 5년을”처럼 고쳐씁니다.

.. 가이는 가파른 공중에서 빙빙 돌았어요. 하늘의 초승달은 한 바퀴씩 돌 때마다 세상을 지나쳐 뚝뚝 떨어지다 보드라운 보헤미아 땅으로 떨어졌어요 .. (12쪽)

“가이는 성실히 큰 곰의 목구멍 속으로 들어가(22쪽)”와 “보드라이 바뀐 공기 속에서 가이는 초원의 새의 엄숙한 노래에 귀 기울였어요(22쪽)” 같은 말마디도 어설픕니다. 밥을 먹으면 ‘목구멍으로’ 넘어갑니다. ‘목구멍 속’으로 넘어가지 않습니다. “가이는 기꺼이 큰 곰 목구멍으로 들어가”로 바로잡을 노릇입니다. 가이는 큰 곰한테 잡아먹히겠다고 다짐했으니, ‘기꺼이’ 들어간다고 옮겨야 올바를 테지요. 다음 글월은 “가이는 보드라이 바뀐 바람을 타고, 들에서 새가 고요히 부르는 노래에 귀 기울였어요”로 손질합니다. 임자말(가이)은 맨 앞에 넣어야 합니다. 이 대목에서도 나오는 “공기 속에서”는 “바람을 타고”로 옮겨야 올바르겠다고 느낍니다. 또는 “바람과 함께”쯤 되리라 느낍니다. ‘-의’를 잇달아 넣은 “초원의 새의 엄숙한 노래” 같은 말마디는 차마 번역이라고 할 수 없습니다. 이런 말마디는 도무지 아이들한테 읽힐 수도 들려줄 수도 없습니다. 모리스 샌닥 님이 이렇게 엉터리라 할 만한 글을 썼는지 몹시 궁금합니다.

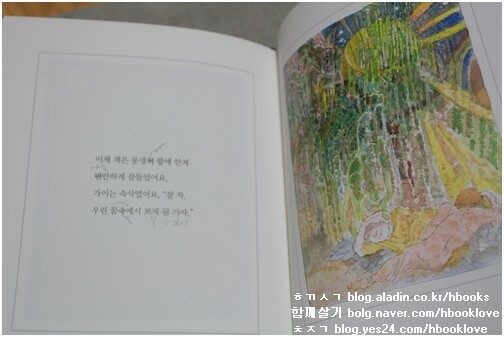

책을 끝맺는 대목에서 “우린 꿈속에서 보게 될 거야(30쪽)” 같은 말마디가 나오는데, “우리는 꿈에서 볼 수 있어”로 고쳐씁니다. 어린이책이든 어른책이든 준말은 되도록 안 써야 옳습니다. 입으로는 준말처럼 말하더라도 글로 적을 때에는 온말을 살려서 적어야지요. 그리고, 우리는 ‘꿈에서’ 봅니다. 이 대목도 다른 자리와 똑같습니다. 영어로 ‘in’을 썼어도, 한국말에서는 아무렇게나 ‘속’이나 ‘안’을 붙이지 않습니다. 꿈에서 보고, 삶에서 누립니다. ‘꿈 속’이나 ‘삶 속’이라는 말을 함부로 쓰지 않습니다.

.. 가이는 신비로운 꽃들 속에 깊이 숨겨진 잭의 코와, 뿌리가 된 발가락들을 보았어요. 그 코를 깍, 깨물었지요. 진짜로 형인가 보려고요 .. (28쪽)

아무튼, “우리 형 이야기”를 읽으면, 모리스 샌닥 님과 어린 날부터 함께 보낸 형 이야기가 조용히 흐릅니다. 둘이 어떤 사이였고, 어떤 마음이었으며, 어떤 꿈을 바라보는 사랑이었는가 하는 이야기가 찬찬히 흐릅니다. 몸으로 둘을 가르더라도, 마음으로 둘을 가를 수 없는 이야기가 차분히 흐릅니다. 언제 어디에서나 한마음으로 따사롭고 넉넉하게 사랑을 꽃피우던 이야기가 고요히 흐릅니다.

.. 이제 잭은 동생의 팔에 안겨 편안하게 잠들었어요. 가이는 속삭였어요. “잘 자. 우린 꿈속에서 보게 될 거야.” .. (30쪽)

형 잭과 동생 가이는 서로서로 따스하게 안습니다. 형과 동생은 서로서로 포근하게 어루만집니다. 두 사람은 처음부터 하나였던 몸과 마음으로 돌아갑니다. 둘은 처음에 하나였고, 새롭게 둘로 나뉘어 지은 삶을 가만히 마무리짓습니다. 하나에서 둘로 나온 삶은 다시 하나로 돌아가면서 고요한 곳으로 나아갑니다. 이승에서 저승으로 갑니다. 이곳에서 저곳으로 갑니다. 첫 발자국을 떼면서 새 발자국을 내딛습니다. 하나에서 새로운 하나로 갑니다.

한 사람이 저만치 멀리 앞서 가서 기다리지 않습니다. 늘 곁에서 함께 갑니다. 한 사람이 저 뒤에서 힘겹게 따라오지 않습니다. 언제나 나란히 어깨동무를 합니다. 삶은 한결같이 사랑입니다. 삶은 꾸준하게 흐르는 노래입니다. 푸르게 우거진 숲에서 파랗게 눈부신 바람을 탑니다. 고요하면서 아무것도 아니지만 모든 것이 있는 자리로 갑니다. 밤이면서 낮이고, 빛이면서 어둠이며, 소리도 모습도 없으나 노상 노래와 춤으로 어우러진 곳으로 손을 맞잡고 나아갑니다. 4348.3.15.해.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규/함께살기 . 2015 - 시골 아버지 그림책 읽기)