.

.

2025년 3월 어느 날부터

서울 숭실대 옆에 있는

〈라이브러리 두란노〉에서

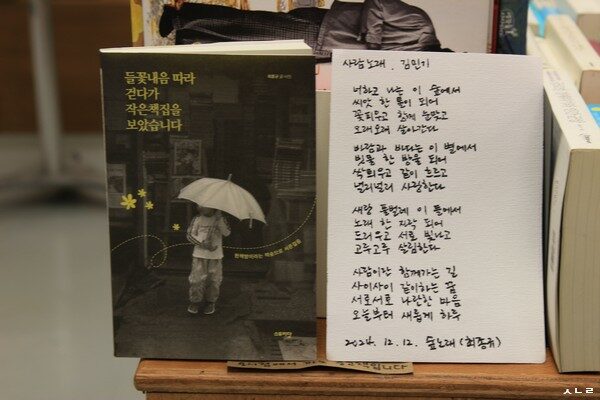

새롭게 책빛잔치(책방 사진 전시회)를 연다.

이 책빛잔치에서 쓸 밑글을 적어 본다.

책빛잔치 날짜를 잡으면

그때 새로 알리기로 하고,

밑글부터 걸쳐 본다.

.

.

쉬잖고 쉬면서 배우는 책숲마실

― ‘해날’에도 책집에 갑니다

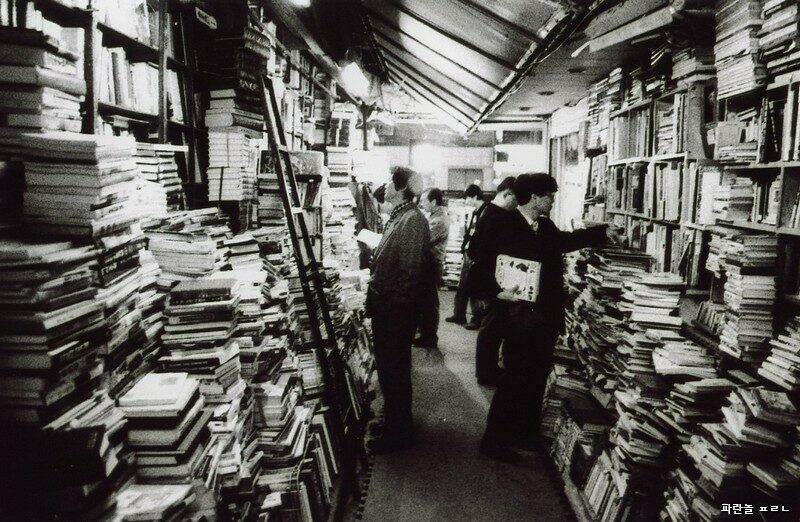

지난날에는 흙날(토요일)이나 해날(일요일)에 쉬는 가게가 드물었습니다. 설이나 한가위라 하더라도 여는 가게가 수두룩했습니다. 이 가운데 마을책집은 한 해 내내 열었습니다. 온나라 작은책집은 “한 해 삼백예순닷새 모두 여는날”로 꾸리기 일쑤였습니다. 그래서 저는 “한 해 삼백예순닷새 내내 책숲마실”을 했습니다. 더구나 날마다 적어도 두세 군데 작은책집을 걷거나 두바퀴(자전거)를 달려서 찾아갔습니다. 때로는 하루에 서너 군데 작은책집을 찾아갔습니다.

나고자란 인천을 떠나서 서울에서 스무 살을 보내던 1994년부터 이런 책숲마실을 했고, 1995년 11월 6일에 싸움터(군대)에 들어가야 했기에 1995년 11월 5일까지 이런 발걸음이었고, 1997년 12월 31일에 드디어 싸움터에서 벗어날 수 있었기에, 바로 이날 1997년 12월 31일에는 서울 용산 〈뿌리서점〉하고 인천 배다리 〈아벨서점〉을 들러서 “이제 밖으로 돌아옵니다! 이제부터 자주 뵙겠습니다!” 하고 활짝 웃음지었습니다. 어버이한테 절을 하러 가기 앞서 책집부터 들러서 책집지기한테 절을 했어요.

이날부터 2003년 9월 30일까지 그야말로 날마다 두서너 군데 책집을 늘 찾아갔습니다. 2003년 9월 30일부터는 서울과 충주를 오가면서 ‘떠난 이오덕 어른이 남긴 글과 책’을 추스르는 일을 맡았어요. 이러느라 이때부터는 “날마다 두서너 군데 책숲마실”을 멈추어야 했습니다. 그러나 충주 멧골집을 벗어나면 언제나 책숲마실을 했고, 떠난 이오덕 어른이 남긴 글과 책을 갈무리하는 동안에는 “이오덕 어른이 남긴 글과 책을 하루 내내 읽고 되읽고 곱읽고 새겨읽으며 살았”습니다.

무슨 젊은이가 책집만 다니느냐고, 짝꿍도 안 사귀느냐고, 어디 놀러가지도 않느냐고 핀잔하는 소리를 늘 들었지만, 우리나라 어느 고장이나 고을로 볼일을 보러 다녀올 적에도 늘 책집부터 찾았고, 곧잘 목돈을 모아서 여러 고장과 고을에 깃든 오랜 작은책집을 찾아다녔습니다.

날마다 끝없이 책집에 찾아가서 읽고 사고 새기느라 책값만으로도 주머니가 텅텅 비지만, 1998년 여름부터 찰칵이(사진기)를 장만해서 찰칵찰칵 남겼습니다. 사진기자나 사진작가라는 이름을 내거는 이들은 도무지 “책을 사읽는 길손”으로 책숲마실을 하는 일이 없다시피 하더군요. 책을 사읽으려고 책숲마실을 안 하는 매무새라면, 그분들은 아무리 값비싸거나 훌륭한 찰칵이를 어깨에 걸쳤어도 ‘책빛’을 ‘그림(사진)’으로 못 담거나 눈망울이 일그러집니다. 보다 못해서 제가 스스로 책집을 그림으로 남기자고 생각했습니다.

책값으로 쓸 돈을 찰칵이를 장만하려고 헐자니 눈물이 나왔습니다. 그래서 이때부터 끼니를 굶으면서 책을 사읽고 찰칵찰칵 찍었습니다. 필름을 장만하는 날은 낮밥과 저녁을 굶고, 이튿날에도 두끼를 굶습니다. 찍은 필름을 찾으려고 맡길 적에도 서너끼를 내리 굶습니다. 책집을 찍고 나면 언제나 책집으로 다시 찾아가서 ‘그동안 찍은 그림’을 건넸습니다. 찍고 또 찍고, 종이로 뽑아서 건네고 또 건네기를 끝없이 되풀이했습니다. 책집을 찍어서 그림으로 남기는 뜻은 오직 하나예요. 저한테 책빛을 베푼 이 아름다운 작은책집이 얼마나 아름다운지 책집지기님부터 스스로 알아보기를 바랐어요, 이 아름다운 작은책집 살림자락을 두고두고 이웃님한테 보여주고 싶었어요.

2000년부터 ‘책빛잔치(책집 이야기 사진전시)’를 열었습니다. 책빛잔치를 열고 난 뒤에는 모든 ‘책집그림(책방 사진)’을 책집지기나 책집손님한테 그냥 주었습니다. 2025년 2월까지 예순 자리 넘게 책빛잔치를 조촐히 열었는데, 그동안 뽑은 거의 모든 그림은 ‘책빛잔치’를 연 책집에 고스란히 놓았습니다. 굳이 그림마당(갤러리·전시장)을 따로 빌려서 책빛잔치를 열지 않았어요. 언제나 작은책집이나 책골목에 그림을 걸었습니다.

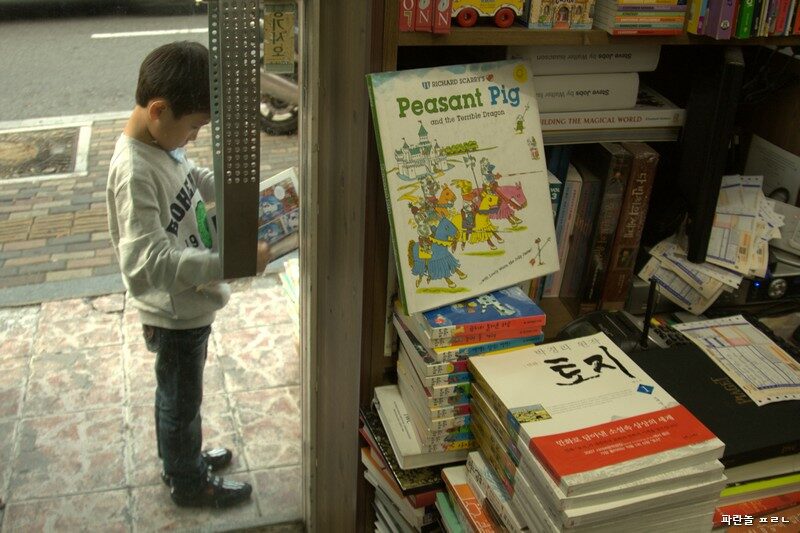

사람들이 책빛그림을 보려고 책집으로 마실을 와서 책을 장만하기를 바랐습니다. 책빛그림을 바라보면서 작은책집이 우리 곁에서 얼마나 사랑스럽게 작은자리를 일구는 작은씨앗 노릇을 했는지 알아보기를 바랐어요.

2014년 즈음 이르러 더는 필름으로 못 찍습니다. 제가 쓰는 ‘일포트 델타 프로페셔널 400 필름’을 우리나라에서 더는 사기 어려웠습니다. 값도 껑충 뛰었으나, 단골로 드나들던 사진집에 마지막으로 남은 필름을 장만해서 찰칵이에 마지막으로 건 뒤로는 눈물을 삼키고서 디지털찰칵이로만 찍기로 했습니다. 디지털찰칵이로 담은 그림을 드문드문 몇 자락 끼워서 내걸기는 했지만, 아직은 그냥 모셔 놓습니다. 그냥 모셔 놓은 숱한 그림을 2020년 겨울에 크게 날리기도 했습니다. 오래 쓰던 셈틀이 숨을 거두었거든요. 이를 어쩌나 싶었지만, 셈틀에 있던 그림이 날아갔어도 그동안 다리품을 팔면서 오간 책집에서 마주한 책과 빛살은 늘 마음에 흐릅니다.

그리고, 잃은 그림은 새로 찍고 다시 찍으면 됩니다. 비록 이제 닫고서 사라진 책집이라면 다시 찍을 수 없지만, 오늘 찾아갈 수 있는 작은책집을 바라보면서 작은걸음으로 틈틈이 찾아가서 처음부터 찍으면 즐겁다고 봅니다.

그리 멀잖은 지난날에는, 모든 작은책집이 한 해 내내 쉬잖고 열었습니다. 그래서 저도 책집지기님하고 나란히 쉬잖고 책숲마실을 했습니다. 그리고 책집에 깃들 적에는 마음을 쉬고 몸을 쉬면서 배우는 나날이었습니다. 책숲마실을 한 해 내내 하면서 노상 기운이 샘솟았습니다. 주머니를 탈탈 털어서 책을 사고 필름을 사느라, 하루 한끼를 잇기도 빠듯했습니다. 그래서 이틀 한끼나 사흘 한끼도 곧잘 했습니다. 제가 굶으면서 책을 사읽고 찰칵찰칵 찍는 줄 알아챈 여러 책집지기님은 “이보게, 밥은 먹으면서 책을 사읽어야지?” 하면서 팔을 붙들었어요. “나하고 같이 밥 좀 먹게.” 하면서 책집지기님하고 자주 저녁 한끼를 누렸어요. 책집지기님한테 한끼를 얻어먹으면 이 한끼로 하루를 살았고, 이튿날을 버티었어요.

그야말로 바보스럽고 어리석은 책벌레 발걸음입니다. ‘해날’에도 설날에도 여는 작은책집이기에, 해날이건 설날이건 책집에 갔습니다. 그리고 읽었지요. 그리고 담았어요. 읽고 담는 책숲마실을 마치면, 집으로 돌아갈 길삯이 하나도 없으니까, 책더미를 등에 이고 두 팔에 묵직하게 들고서 집까지 걸어갑니다. 책집부터 집까지 두어 시간쯤 가볍게 걸었습니다. 걷다가 팔이 저리고 등이 결리면 책짐을 내려놓고서 길불(가로등)에 기대어 책을 읽었습니다. 다시 팔심과 다릿심이 오르면, 주섬주섬 챙겨서 걸었어요.

이제는 서울이나 인천이 아닌 전남 고흥이란 두멧시골에서 보금자리를 꾸립니다. 먼먼 시골에는 큰책집도 작은책집도 없습니다. 서울 인천 부산 대구 광주 대전 순천 청주 강릉 춘천 수원 부천 전주 구미 진주 포항 안산 정읍 목포 군산 진안 구례 제주 어느 곳이건, 책집이 있는 곳을 스치면 꼭 그곳 책집부터 발걸음을 하는 나날입니다. 이러면서 장만한 책보따리는 밤에 길손집(숙소)에 묵을 적에 하나하나 헤아리면서 되읽습니다. 고흥까지 돌아가는 기나긴 버스길에 더 읽습니다. 집으로 돌아와서 다시 읽습니다. 마지막으로 우리 책숲(도서관)에 책을 옮기면서 더 살핍니다.

작은책벌레가 작은책마실을 작은걸음으로 누리면서 작은손길로 담은 그림입니다. 아직 책을 곁에 두지 않는 이웃님이 책을 곁에 두기를 바라면서 담은 그림입니다. 오래오래 책을 곁에 둔 이웃님이 한결같이 책꽃빛을 누리기를 바라며 담은 그림입니다. 그저 사랑해 주시기를 바라요.

“책을 읽는 나”를 사랑합니다. “책을 짓는 너”를 사랑합니다. “책 곁에서 만나는 우리”를 사랑합니다. “책이 되어 준 나무와 숲”을 사랑합니다. “책이 되기 앞서 우거진 나뭇가지에 내려앉아 노래하던 새”를 사랑합니다. 책이라고 하는 알뜰살뜰한 빛살이 태어난 이 파란별을 사랑합니다.

종이꾸러미만 책이지 않습니다. 해와 바람과 비도 책입니다. 돌과 흙과 나무도 책입니다. 풀과 꽃과 벌레도 책입니다. 나비와 짐승과 헤엄이도 책입니다. 우리를 둘러싼 모든 이야기란 다 다른 책입니다. 한 해 내내 종이책을 읽을 수 있고, 언제나 한꽃처럼 바람책과 바다책과 하늘책과 마음책을 읽을 수 있습니다. 고맙습니다.

ㅍㄹㄴ·ㅅㄴㄹ·ㅎㄲㅅㄱ

말꽃 짓는 책숲, 숲노래에서.

책벌레 최종규 적음.