-

-

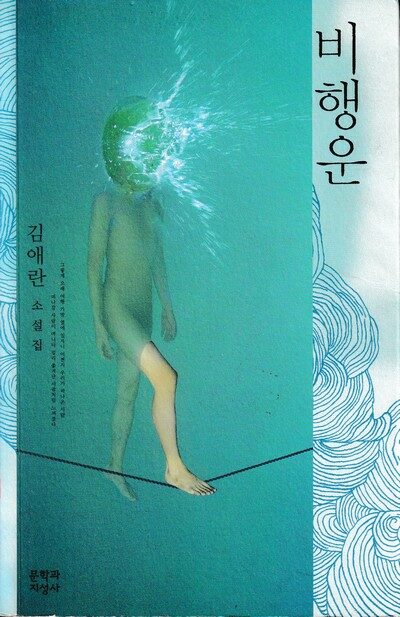

비행운

김애란 지음 / 문학과지성사 / 2012년 7월

평점 :

숲노래 책읽기 / 인문책시렁 2025.3.29.

인문책시렁 408

《비행운》

김애란

문학과지성사

2012.7.18.

소리내어 읽는 책 한 자락에는, 소릿결에 스미는 마음이 흐른다고 느낍니다. 눈으로 읽는 책 하나에는, 눈망울에 떠오르는 마음이 감도는구나 싶습니다. 혀에 말소리를 얹어서 책을 읽고, 조용히 눈으로 한 줄 두 줄 새기며 읽습니다. 즐겁게 읽다가 살짝 덮고서 거닙니다. 이곳으로 부는 바람을 느끼고서, 저곳으로 나아가는 바람을 헤아립니다.

요 여러 달 사이에 온나라가 시끄럽습니다. 지난 여러 해 동안에도 시끄러웠고, 지난 열 해나 스무 해에도 시끄러웠습니다. 지난 마흔 해나 예순 해 사이에도 시끄러웠고, 온해나 두온해(200년) 사이에도 시끄러웠어요. 크고작은 물결이 다를 뿐, 내내 시끄럽습니다.

시끄러운 나라란, 온갖 목소리가 출렁인다는 뜻이고, 어느 목소리만 왁자하지 않다는 뜻입니다. 여태까지 내내 시끄러운 나라였되, 으레 우두머리와 벼슬아치 몇몇 목소리만 찍어누르듯 내리치던 얼개였어요. 이런 얼개는 갈수록 ‘뭇소리’에 잠기면서 바뀝니다. 몇몇 힘꾼이나 이름꾼이나 돈꾼끼리 쥐락펴락하다가는 나란히 수렁에 잠길 테니까요.

《비행운》은 한글로만 ‘비행운’이라 적습니다. ‘날구름(나는 자취가 남는 구름)’이 아닌, ‘슬픈길(‘행운’이 ‘아닌’ 굴레)’을 일본말씨 ‘非-’를 붙여서 ‘非幸運’처럼 말장난을 했다고 여길 만합니다. 어느 모로 보면, 이 책에 나오는 여러 사람은 ‘슬픈길’이되, 이들 나름대로 ‘날다 + 열구름(行雲) = 비행운(飛行雲)’처럼 살고픈 마음이었다고 할 수 있습니다.

그야말로 만만하지 않은 나라에서 살아나가기란 참 만만하지 않다고 느낍니다. 그러나 만만하지 않은 굴레가 큰 만큼 다시 기운을 차리고 새로 일어나는 길을 살피고 찾으면서 모인다고 느낍니다. 만만한 나라였으면 아무래도 그냥그냥 틀에 맞추어 주저앉기 쉽습니다. 안 만만한 나라이기에 이리 부딪히고 저리 깨지면서 새길을 찾고픈 마음을 일으킵니다.

전남 고흥은 시골이라서 이곳에서 트랙터를 몰고 서울까지 가는 분이 있고, 밤새워 서울까지 먼길을 오가기도 합니다. 아무래도 서울에서 더 크게 물결쳐야 한다고 여기는구나 싶은데, 예전에 박근혜를 끌어내리던 무렵이라든지, 더 앞서 전두환·노태우를 끌어내리려 하던 때에는, 굳이 서울로 모이지 않고서 온나라 곳곳에서 모였어요. 지난날에는 ‘마을 스스로 일어서며 뜻을 밝히기’를 했다고 느껴요.

못나거나 모자란 삶은 없습니다. 가시밭길도 삶입니다. 자갈밭도 삶입니다. 눈물겹고 슬픈 나날도 삶입니다. 울며 고단한 하루가 있기에, 이 울음을 삼키고 닦으면서 다시 일어섭니다. 눈물겹고 아픈 하루가 있기에, 다시 가다듬고 갈고닦으면서 꿋꿋하게 일어납니다.

나라를 바꾸는 힘이란 언제나 작은씨앗 한 톨이라고 느낍니다. 마을과 집을 바꾸는 힘도 언제나 작은마음 한 자락부터 비롯한다고 느낍니다. 다 다른 숱한 작은씨앗이 한 톨씩 모이기에 아름드리숲으로 천천히 피어나듯, 모든 들물결은 천천히 들꽃숲으로 나아간다고 느낍니다.

ㅍㄹㄴ

푸드파이터는 뜻밖에 여자였다. 게다가 늘씬하기까지 했다. 그녀는 몸에 딱 붙는 탱크탑에 치어걸들이나 입는 노란색 미니스커트를 입고 있었다. 그녀를 보자 선배가 왜 나를 불렀는지 …… (33쪽)

‘죽어, 죽어, 제발…….’ 방충망은 소독액이 흘러내린 모양을 따라 하얗게 탈색됐다. 애벌레는 배를 뒤집고 몸을 꼬며 발광했다. 구역질이 났지만 벌레가 고통스러워하는 모습을 끝까지 지켜봤다. 애벌레는 용을 쓰다 기운이 빠지는지 흐느적댔다. 그러곤 얼마 후 고개를 떨구며 싱겁게 죽어버렸다. 화장실로 가 비누로 싹싹 손을 씻었다. (73쪽)

이윽고 파트장의 거친 목소리가 기옥 씨 있는 데까지 들려왔다. “씨발, 누구는 명절에 나오고 싶어 나오나…….” 눈치 빠른 부평댁이 재빨리 맞장구를 쳤다. “어휴, 그러게. 갑자기 빵구를 내면 어쩐대요.” “요새 아줌마들은 참 책임감이 없어.” (193쪽)

친구가 맥주를 마셨다. 나도 맥주를 들이켰다. 그리고 어느 순간 우리에게 더 이상 맥주가 없다는 사실을 깨달았다. “갈까?” 나는 엉덩이를 털며 일어섰다. “그래.” (245쪽)

+

《비행운》(김애란, 문학과지성사, 2012)

선배로부터 만나자는 연락이 왔다

→ 언니가 만나자고 물어본다

→ 언니가 만나자고 한다

9쪽

그녀는 몸에 딱 붙는 탱크탑에 치어걸들이나 입는 노란색 미니스커트를 입고 있었다

→ 그사람은 몸에 딱 붙는 민옷에 덩실꾼이나 입는 노란 깡똥치마를 입었다

→ 그분은 몸에 딱 붙는 민소매에 나풀꾼이나 입는 노란 궁둥치마를 입었다

33쪽

손 내밀면 닿을 것 같은 거리에서 유혹하듯 화사하게 출렁이던 차안(此岸)의 얇고 환한 막

→ 손 내밀면 닿을 듯한 곳에서 홀리듯 반짝이며 출렁이던 얇고 환한 겉살인 이승

→ 손 내밀면 닿을 듯한 데에서 호리듯 곱게 출렁이던 얇고 환한 꺼풀인 이 땅

41쪽

내 완력에 놀란 누군가가 나를 아주 놔버리면

→ 내 힘에 놀란 누가 나를 아주 놔버리면

→ 내 주먹힘에 놀란 누가 나를 아주 놔버리면

42쪽

아침 요의에 깨 베란다로 나갔다

→ 아침 쉬에 깨 바깥마루로 나갔다

→ 아침 오줌에 깨 밖마루로 나갔다

105쪽

얼마 전 지방에 다녀왔다

→ 얼마 앞서 멀리 다녀왔다

→ 시골에 다녀왔다

→ 작은고을에 다녀왔다

208쪽

명품은 아니어도 상품(上品)을 알아보는 눈이 생겼다

→ 값나가지 않아도 머드러기를 알아보는 눈이 생겼다

→ 뛰어나지 않아도 웃길을 알아보는 눈이 생겼다

211쪽

다음 순서는 손톱 주위에 큐티클이 잘 붙게 하는 용액을 바르는 거였다

→ 다음은 손톱 둘레에 껍데기가 잘 붙도록 풀을 바른다

→ 다음은 손톱 둘레에 까풀이 잘 붙도록 풀을 바른다

225쪽

여전히 알 수 없어 한 번 더 불러보게 만드는 그런 이름을

→ 내내 알 수 없어 더 불러 보고픈 이름을

→ 아직 알 수 없어 더 불러 보는 이름을

349쪽

※ 글쓴이

숲노래·파란놀(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove