숲노래 살림말 / 숲노래 책넋

2024.12.21. 못생겼어요

남한테 물들고 난 아이들은 스스럼없이 “못생겼어요!”나 “잘생겼어요!” 하고 외친다. 난 못생기지도 잘생기지도 않았으니, 누가 날 보며 두 가지 가운데 한 가지를 말하면 오글거린다. 사람도 새도 나무도 못생겼거나 잘생겼을 수 없다. 벌레에 헤엄이에 도깨비도 말을 못생기거나 잘생길 턱이 없다.

아이들은 둘레에서 떠드는 말씨를 모조리 살핀다. 무슨 뜻이나 씨앗이 깃드는지 모르는 채 그저 따라하기도 한다. 그런데 남한테 안 물든 아이는 딴 사람처럼 섣불리 못생겼다거나 잘생겼다는 말을 삼간다.

위아래로 금을 매기려는 얼뜬 버릇으로 아이들을 물들이는 바보짓인 줄 느끼고 알아보아야 함부로 안 물들인다. 처음 보는 얼굴만으로 이러쿵저러쿵 값을 매기는 호들갑을 걷어치우지 않을 적에는 가두리로 간다.

굳이 어렵게 ‘자본주의’라든지 ‘신자유주의’라는 이름을 안 붙여도 된다. 몸에 옷이 아닌 플라스틱을 걸치고 바르지 않았는가? ‘수상작’이나 ‘추천작’이라는 이름을 따라다니지 않는가? ‘등단’을 하지 않고서 ‘기자’를 사귀지 않는 사람은 우리나라 글밭에 몇이나 있을까?

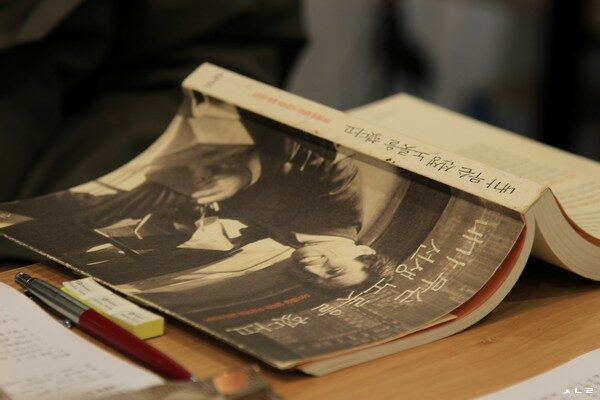

아침에 작은아이가 배웅을 한다. 혼자 부산으로 이오덕읽기모임을 꾸리러 나선다. 시골에서는 면사무소나 읍내 다녀오는 길도 멀고, 큰고장이나 서울은 까마득하다. 그저 여러 이웃이 저마다 그곳에서 스스로 살림길을 찾아가는 하루에 길동무로 서려고 움직인다. 하늘은 파랗고 구름은 하얀 섣달 스물하루가 흐른다. 이제 해가 높아간다.

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove