숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

멈춰서고 일어서는 (2025.3.25.)

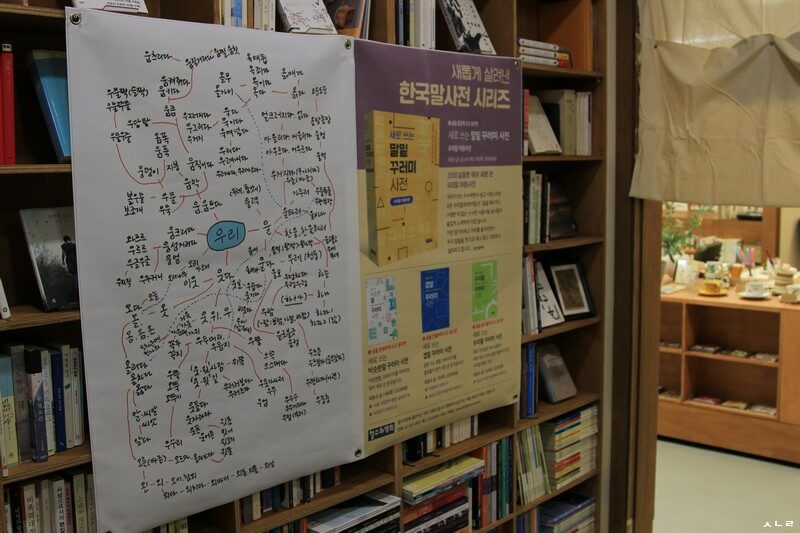

― 부천 〈용서점〉

해마다 찾아오는 봄이라 여길 수 있고, 해마다 봄이 새롭다고 여길 수 있고, 해마다 오는 봄이어도 못 느낄 수 있습니다. 스스로 어떤 마음인가에 따라서 다 다르게 바라보면서 받아들입니다. 봄이지만 아직 춥다고 여길 수 있고, 봄이기에 반갑게 볕바라기를 누릴 수 있고, 봄이어도 해를 안 쳐다볼 수 있습니다.

어쩐지 머리가 안 돌기에 생각이 안 난다고 여길 만하고, 오늘은 쉬어가는 때로구나 하고 여길 만합니다. 바닥을 치기에 바닥치는 나를 받아들이면서 사랑하고, 저 밑바닥으로 가든 이제부터 솟구치는 길로 바꾸든 모두 우리 모습입니다.

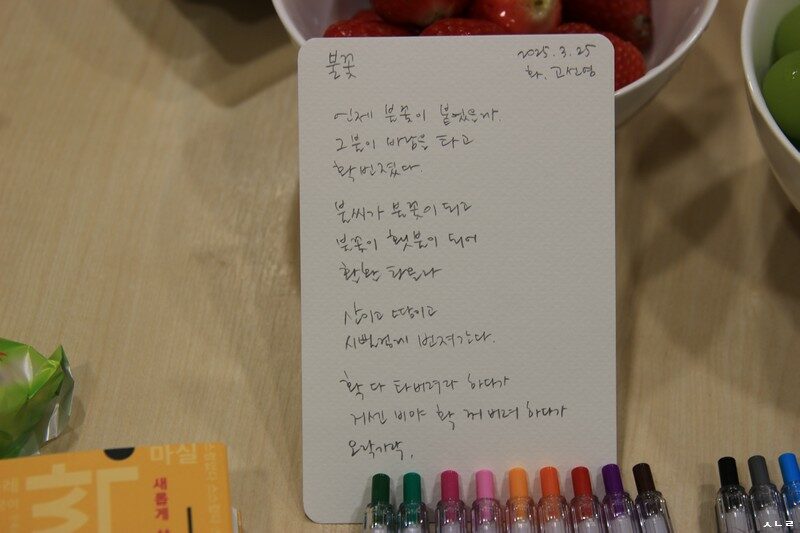

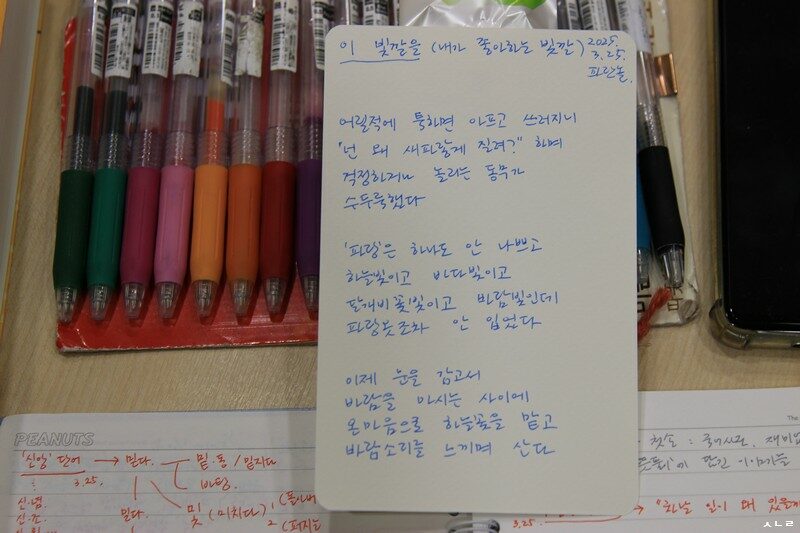

차츰 낮이 깁니다. 낮이 긴 만큼 밤이 짧습니다. 해를 쬐고 누리고 즐기면서 부천 〈용서점〉에 깃들고, 사뿐사뿐 자리에 앉아서 ‘마음꽃―마음을 노래하기’ 모임을 꾸립니다. 오늘은 ‘불꽃’과 ‘이 빛깔을’을 글감으로 삼습니다. 불타오르면서 잿더미로 가려는 마음으로 설는지, 아니면 불꽃을 멈춰세운 뒤에 풀꽃이나 품꽃으로 가다듬어서 일어서려는 마음으로 갈는지, 누구나 으레 갈림길입니다.

불은 따뜻하다고도 여기되, 불이기에 활활 태웁니다. 품은 아늑하다고 여길 뿐 아니라 고즈넉하고 느긋해서 가만히 잠들며 쉴 만합니다. 그저 타오르는 불길이 된다면 누구보다 우리 스스로 태우고 말지만, 불빛을 추스르면 ‘붓’으로 바뀌기에, 우리 손으로 우리 오늘을 이야기로 갈무리할 만합니다.

책집으로 오가는 골목길을 거닐 때면 늘 생각합니다. 쉼터(공원)에는 널찍한 긴걸상이 넉넉히 있을 노릇입니다. 햇볕을 쬘 걸상과, 그늘에서 쉴 걸상, 이렇게 둘 다 있을 노릇이에요. 걸어다녀야 쉼터를 꾸미는 길을 제대로 알 테지만, 요사이는 뚜벅이가 너무 줄어서 쉼터도 마을도 못 보는구나 싶어요. 그렇지만 골목집이며 길나루이며 일터이며 누구라도 다리를 쉴 쪽걸상이 있기를 바라는 마음을 세운다면, 이 마음씨앗이 찬찬히 둘레에 퍼질 수 있어요.

걷다가 멈추기에 둘러봐요. 달리다가 멈추기에 바람을 느껴요. 바쁜 일손을 멈추기에 새가 노래하는 줄 알아채요. 툭탁거리는 몸짓을 멈추기에 눈망울을 마주해요. 잇고 읽으면서 부드러이 다독여서 바꿉니다. 익히고 일구면서 보드랍게 풀어내어 짓습니다. 말 한 마디를 짓고, 글 한 줄을 짓고, 마음그릇을 짓고, 생각날개를 짓고, 살림씨앗을 짓고, 사랑꽃을 짓기에, 어느새 오늘 하루라고 하는 삶을 지어요.

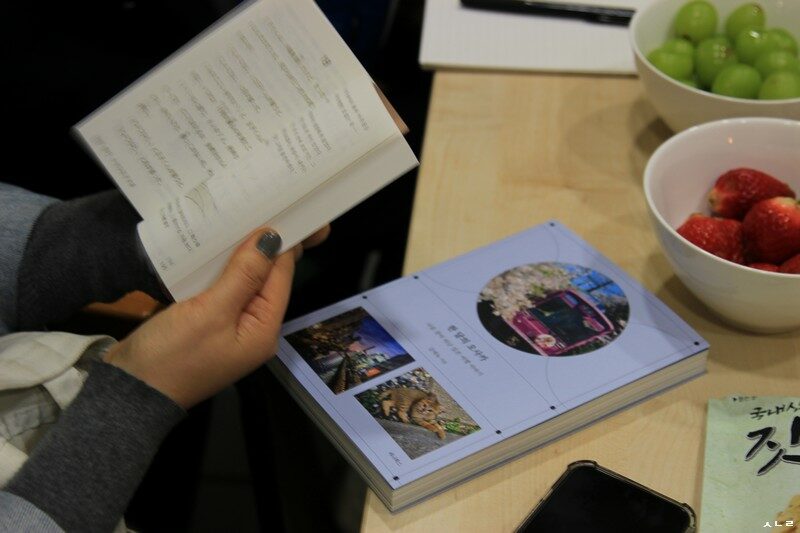

작은책집에 다가와서 책을 읽다가 글 한 줄을 짓는 이웃을 그립니다. 마을책집으로 스며들어서 책을 들추다가 노래 한 가락을 짓는 동무를 그립니다. 한 손에 책 한 자락을 쥐고서 집으로 사뿐사뿐 돌아가는 너와 나를 그립니다.

ㅍㄹㄴ

《일본어와 한국어로 만나는 은하철도의 밤》(미야자와 겐지/오다윤 옮김, 세나북스, 2025.2.20.)

《일본어와 한국어로 만나는 어린왕자》(앙투안 드 생텍쥐페리/오다윤 옮김, 세나북스, 2025.1.20.)

《한 달의 오사카》(김에녹, 세나북스, 2025.3.24.)

《앎과함 10 꿈을 비는 마음》(문익환, 화다, 1978.4.20.첫/1980.4.20.재판)

《끝나지 않은 전쟁》(조지 풀러/신광수 엮음, 눈빛, 1996.6.3.)

《서양식 예절》(엘리자베드 엘 포스트/박홍석 옮김, 브리태니커, 1982.10.30.첫/1986.10.30.2벌)

《韓國民族運動史論》(강만길, 한길사, 1985.3.25.)

글 : 숲노래·파란놀(최종규). 낱말책을 쓴다. 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《우리말꽃》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》을 썼다. blog.naver.com/hbooklove