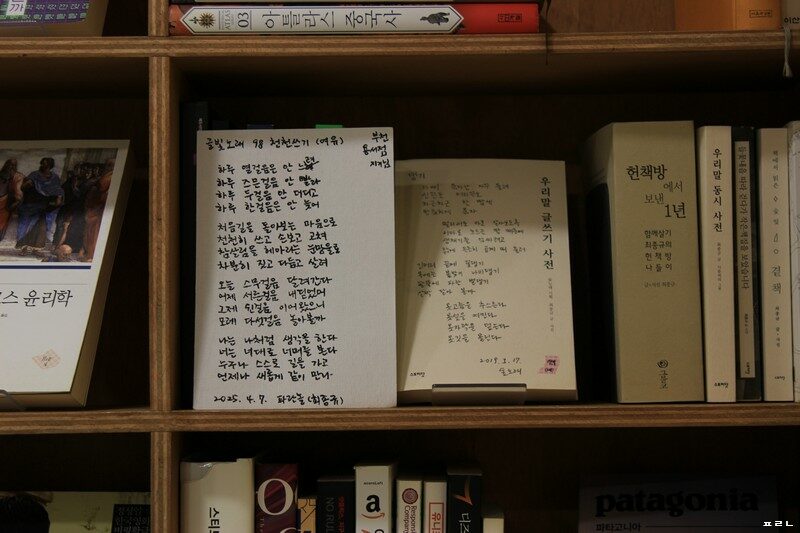

숲노래 살림말 / 숲노래 책넋

2025.4.22. 서로 손으로

손으로 쓰는 동안 손끝부터 발끝으로 물든다. 손으로 맞잡는 사이에 손길이 발걸음으로 퍼진다. 손수 가꾸고 빚고 일구면서 스스럼없이 다리를 잇고 놓고 뻗는다.

손으로 안 쓰다 보니 손빛과 눈빛을 나란히 잃는다. 손보지 않거나 손질하지 않는 동안에 차츰 솜씨하고 등지면서 잔재주로 길든다. 손이 닿지 않으니 마음마저 다가가지 않는다.

아기는 저를 안고서 저를 알아보라며 우리를 부른다. 처음부터 아기를 잘 안는 사람은 없다. 이렇게도 저렇게도 안아 보면서 아기한테 맞추는 사이에 천천히 아기 마음을 함께 느낀다. 모든 사람은 아기를 안고 어르고 달래고 같이 놀기에 비로소 어른으로 깨어난다.

곁에 아이가 없는 사람은 노상 멋대로 군다. 곁에 아이를 두는 사람은 수수하게 이웃하고 어깨동무를 이루면서 느긋이 넉넉히 함께 걷고 같이 쉬고 나란히 노래한다.

어른은 아이곁에서 배우고, 아이는 어른곁에서 가르친다. 우리는 온누리 어른을 가르치고 깨우치려고 이 땅에 태어났다. 이제 어린날을 지난 우리는 새롭게 아이들한테서 배우는 즐거운 길로 접어든다.

아이곁에 서지 않기에 철없이 군다. 아이를 안 낳기에 철없지 않다. 아이곁에 다가서려 하지 않으니 철없다. 우리가 하는 모든 말과 짓과 살림과 사랑을 늘 아이들이 고스란히 물려받는 줄 느껴서, 말을 고르고 글을 추스르고 하루를 그릴 적에 비로소 어른이다.

나이만 먹기에 늙고 꼰대이다. 아이곁으로 다가서서 말하지 않으니 늙었고 꼰대이다. 아이가 못 알아듣거나 어려워하는 말과 글을 그냥 쓸 뿐, 하나도 안 고치는 사람은 모조리 늙은 꼰대이다.

너는 어른이야. 너는 이제 아이가 아니야, 나도 어른이지. 나도 이제는 아이가 아닌걸. 우리나라에 어른이 사라졌다고 푸념하지 마. 이제 네가 어른인걸. 이제 같이 철들자. 같이 어른으로 일어서며 아이곁과 나무곁에서 이 하루걸음을 노래하자. 파란하늘빛으로.

ㅍㄹㄴ

글 : 숲노래·파란놀(최종규). 낱말책을 쓴다. 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《우리말꽃》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》을 썼다. blog.naver.com/hbooklove