-

-

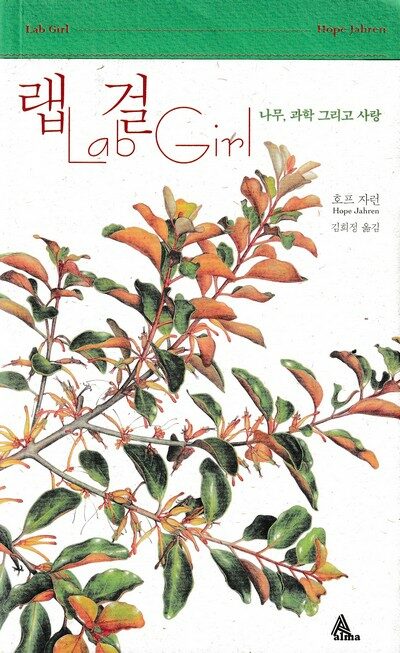

랩 걸 - 나무, 과학 그리고 사랑 ㅣ 사이언스 걸스

호프 자렌 지음, 김희정 옮김 / 알마 / 2017년 2월

평점 :

까칠읽기 . 숲노래 책읽기 / 인문책시렁 2025.2.1.

까칠읽기 53

《랩걸》

호프 자런

김희정 옮김

알마

2017.2.16.

《랩걸》(호프 자런/김희정 옮김, 알마, 2017)은 어떤 책일까? 2025년이면 어느덧 여덟 해가 지났으니, 이제 까칠글을 쓸 때라고 느낀다. 영어 “Lab Girl”을 그냥 한글로만 적으면 뭔 책인지 어떻게 알까? 지난 2017년에 책이름부터 영 엉망이라고 둘레에 말했더니 ‘줄거리’를 읽으라고 핀잔을 하더라. 그래서 줄거리를 읽으면서 ‘옮김말’이 너무 얄궂다고 말했더니 ‘줄거리에 담은 여성과학자 목소리’를 읽으라고 나무라더라.

나는 ‘여성과학자 목소리’가 아닌 ‘과학자 목소리’하고 ‘여성 목소리’를 따로 들어야 하지 않겠느냐고 되물었다. 둘레에 《나무 위의 여자》(줄리아 버터플라이 힐)나 《나무 위 나의 인생》(마거릿 D.로우먼) 같은 책을 아느냐고, 이 두 가지 책에 나오듯 ‘과학과 삶과 사랑과 숲’을 나란히 짚는 얼거리라면 반갑게 읽겠다고 대꾸했는데, 이 두 가지 책을 챙겨서 읽은 사람을 아직 못 본다. 그래서 《소설 복합오염》(아리요시 사와코)하고 《슬픈 미나마타》(이시무레 미치코)라는 책도 좀 챙겨서 읽어 보라고 얘기하는데, 이 두 가지를 제대로 장만해서 읽는 분도 거의(또는 아예) 못 본다.

《랩걸》은 ‘과학자 엄마’로서 헤매고 고단한 길을 다루는 듯싶으면서도 막상 ‘혼자’ 나아간 발자국에서 맴돈다. 《나무 위 나의 인생》을 쓴 ‘과학자 엄마’는 ‘바보스런 짝꿍’과 ‘바보스런 나라와 대학교와 지식인’을 바꾸려고 용을 쓰다가 그만두기로 하고서, 스스로 조용히 숲으로 갔다. ‘실험실 아닌 숲’에서 ‘과학’과 ‘아이’를 나란히 품으려고 했다.

《랩걸》은 나쁘거나 모자란 책이라고 느끼지 않으나, 어쩐지 목소리만 너무 앞서갔을 뿐 아니라, 풀꽃나무를 ‘사람하고 똑같이 목숨이 있는 이웃’으로는 여기지 않는 마음이 내내 흐른다. 풀꽃나무를 ‘과학실험도구’로 여긴달까. 이런 눈길과 손길이라면 ‘멍청한 남자 과학자’하고 무엇이 다른가? 《슬픈 미나마타》를 쓴 ‘아줌마 소설가’는 ‘할머니 소설가’로 살다가 숨을 거두는 날까지 ‘과학은 언제나 부엌 곁에 있어야 한다’는 마음으로 ‘풀꽃나무와 들숲바다와 서울(도시)이 언제나 푸르게 하나인 빛’일 노릇이라는 손길을 펼쳤다고 느낀다.

‘부엌 곁’이란 무엇을 가리킬까? ‘부엌데기’로 살라는 뜻이 아니다. 한집을 이루는 모든 사람이 저마다 ‘부엌지기’로 어울릴 노릇이라는 뜻이다. 집이라는 보금자리를 이루는 바탕은 부엌이다. 부엌을 누가 어떻게 지키느냐에 따라서 집살림이 다르다. 부엌일을 안 한다면, 돌이도 순이도 그저 멍청하다. ‘부엌일을 하는 소설가’에 ‘부엌일을 노래하는 과학자’에 ‘부엌일을 사랑하는 대통령’이지 않고서는 온누리가 아름다울 수 없다.

《랩걸》은 책이름부터 엉망이었지만, 몸글이 그야말로 엉망이다. 왜 이렇게 옮겨야 했을까? 왜 우리말씨로 가다듬지 않았을까? 왜 이렇게 군더더기와 알쏭달쏭한 대목이 처음부터 끝까지 너울거리는가? 어느새 우리나라 사람들은 ‘걸’이나 ‘보이’라는 영어가 아니고서는 스스로 어떤 사람인지 못 밝히는 멍청이가 되고 말았는가? 나는 이제 밥을 지으러 가야겠다.

ㅍㄹㄴ

늦은 저녁이 되면 나는 아빠와 함께 실험실로 향했다. 건물들은 텅 비어 있었지만 모두 환하게 불이 켜져 있었다. (32쪽)

씨앗은 어떻게 기다려야 하는지 안다. 대부분의 씨앗은 자라기 시작하기 전 적어도 1년을 기다린다. (50쪽)

나와 아들이 너무도 다르기 때문에 아들과 어떤 관계를 맺어야 할지를 알아내는 데 오랜 시간이 걸렸다. 나는 아직까지도 그 답을 배우고 있는 중이다. (366쪽)

#LabGirl #HopeJahren

+

사실 그 격차는 주로 식물로 인해 생겨난다

→ 이 틈은 거의 푸나무 때문이다

→ 푸나무가 많아서 이렇게 벌어진다

9

작업대 위에는 믿기 어려울 정도로 반짝이는 은색 노즐들이 일정한 간격으로 나란히 배치되어 있었고

→ 놀이마루에는 믿기 어려울 만큼 반짝이는 구멍이 나란히 있고

→ 놀이채에는 믿기 어렵도록 반짝이는 대롱이 줄짓고

18

내 실험실은 교회와 같다

→ 내 일터는 절집과 같다

→ 내 일칸은 절이다

36

시간은 나, 내 나무에 대한 나의 눈, 그리고 내 나무가 자신을 보는 눈에 대한 나의 눈을 변화시켰다

→ 나, 내가 나무를 보는 눈, 나무가 스스로 보는 눈을 느끼는 내가 하루하루 바뀐다

→ 나, 내가 나무를 살피는 눈, 나무가 저를 보는 눈을 살피는 내가 나날이 바뀐다

49

대부분의 씨앗은 자라기 시작하기 전 적어도 1년을 기다린다

→ 씨앗은 싹트기 앞서 적어도 한 해쯤 기다린다

→ 씨앗은 적어도 한 해쯤 기다리고서 싹튼다

50

씨앗 안의 배아는 자라기 시작하면 일단 허리를 굽히고 기다리던 자세를 곧게 펴서 오래전부터 기다려온 형태를 정식으로 띠기 시작한다

→ 씨눈은 자라는 동안에 가만히 몸을 펴고, 오래도록 기다린 모습이 된다

→ 씨눈은 자라는 사이에 곧게 몸을 펴고서 오래오래 기다리던 꼴로 간다

51

작업대로 돌아가 필요한 물건들을 작업대 앞쪽에 일렬로 나란히 세운다

→ 일판으로 돌아가 자리에 여러 가지를 나란히 세운다

→ 일채로 돌아가 자리에 이모저모 줄줄이 세운다

67

휴식을 마치고 돌아가자마자 나는 몸을 사리지 않기로 작정을 하고

→ 잘 쉬고 나서 이제 몸을 사리지 말자고 다짐을 하고

→ 푹 쉬고 난 뒤에는 몸을 사리지 말자고 생각하고

72

식물이 처음 만들어내는 진정한 의미의 새 이파리는 새로운 개념이다

→ 푸나무가 내놓는 잎은 그야말로 새롭다

→ 풀과 나무에 돋는 잎은 참으로 새롭다

96

씨는 닻을 내리자마자 우선순위를 바꿔, 모든 에너지를 위로 뻗어올라가는 데에 집중한다

→ 씨는 닻을 내리면 일머리를 바꿔, 온힘을 줄기에 쏟는다

→ 씨는 닻을 내리자마자 하늘로 뻗어가려고 한다

→ 씨는 싹트자마자 하늘로 뻗는다

→ 씨는 싹트자마자 하늘을 바라본다

96

목재는 강하고, 가볍고, 유연하고, 무독성이며, 날씨의 변화에 강하다

→ 나무는 단단하고 가볍고 부드럽고 깨끗하며, 날씨에도 너끈하다

→ 나무는 튼튼하고 가볍고 보드랍고 정갈하며, 날씨에도 멀쩡하다

115

DNA 염기 서열 분석을 해보면 두 나무 사이에 아무런 차이도 발견할 수가 없다

→ 밑씨 사슬줄을 살펴보면 두 나무는 하나도 안 다르다

→ 씨톨 사슬끈을 들여다보면 두 나무는 다른 데가 없다

134

버드나무와 사랑에 빠지는 것은 어렵지 않다

→ 버드나무는 그저 사랑스럽다

→ 버드나무를 이내 사랑한다

→ 누구나 버드나무를 사랑한다

134

덩굴은 그때그때 임기응변으로 살아간다. 숲 위쪽에서 비처럼 쏟아지는 엄청난 양의 덩굴 씨들은 싹은 쉽게 틔우지만

→ 덩굴은 그때그때 살아간다. 숲에서 비처럼 쏟아내는 씨앗은 쉽게 싹트지만

180

덩굴 식물들이 사악하거나 해로운 존재는 아니다. 다만 말할 수 없을 정도로 야심찰 뿐이다

→ 덩굴은 나쁘지 않다. 다만 꿈이 클 뿐이다

→ 덩굴은 안 나쁘다. 다만 다부질 뿐이다

181

낮은 중에서도 가장 낮은 인턴 신분인 그녀는 영장류 구역에 배치된다. 캐런의 임무는 원숭이 생식기에 소염제 크림을 바르는 일이었다. 그걸 너무 계속해서 무차별적으로 사용하다 보니 날마다 약을 발라줘야 하는 부분이라고 했다

→ 낮고도 낮은 돌봄배움이인 캐런은 사람붙이 자리에서 일한다. 캐런은 잔나비 샅에 흰꽃물을 바른다. 그 짓을 자주 해서 마구 다루다 보니 날마다 꽃물을 발라야 한단다

200

유칼립투스들 사이를 지나갈 때면 톡 쏘고 매콤하면서도 약간 비누향 비슷한 냄새에 휩싸인다

→ 아름나무 사이를 지나갈 때면 톡 쏘면서 살짝 비누냄새가 난다

→ 아름나무 사이로 지나가면 매콤하면서 가볍게 비누내음이 난다

238

초짜 교수였던 시절 몇 년 동안 내내 반복해서 학문적 냉소라는 두터운 벽에 부딪히면서 어리둥절해하던 내가 결국 깨달은 것은 이 일에 능력이 있다는 것을 충분한 수의 학자들에게 증명해 보이기 위해서는 수많은 학회 참석과 서신 교환, 그리고 엄청난 양의 지적 자기반성을 거치지 않으면 안 된다는 사실이었다

→ 풋내기이던 몇 해 동안 싸늘하고 두꺼운 담벼락에 부딪히며 어리둥절했다. 이동안 여러 가지를 깨달았다. 나는 숱한 글바치한테 내가 일할 만한 사람인 줄 보여줘야 했는데, 끝없이 모임을 들락거리고 글월을 쓰고, 자꾸자꾸 나를 돌아보아야 했다

244쪽

또다시 긴 침묵이 흘렀다

→ 또다시 한참 말이 없다

→ 또 한동안 조용하다

250쪽

나는 급정차를 하고, 이 순해 보이는 동네에서 도대체 누가 야구 방망이로

→ 나는 얼른 멈추고, 이 착해 보이는 마을 어느 누가 방망이로

→ 나는 바로 세우고, 이 얌전해 보이는 곳 어느 누가 방망이로

346

나와 아들이 너무도 다르기 때문에 아들과 어떤 관계를 맺어야 할지를 알아내는 데 오랜 시간이 걸렸다. 나는 아직까지도 그 답을 배우고 있는 중이다

→ 나와 아들은 너무 다르기 때문에 아들과 어떻게 지내야 할지를 알아내기까지 오래 걸렸다. 나는 아직 배운다

→ 나와 아들은 너무 다르다. 아들과 어떻게 지내야 할까. 나는 아직까지 길을 배운다

→ 나와 아들은 다르다. 아들과 어떻게 살아야 할까. 나는 아직도 길을 찾고 배운다

→ 나와 아들은 다르다. 아들과 살아가는 길을 알기까지 오래 걸렸다. 나는 오늘도 아이하고 삶을 배운다

366

식물을 다루다 보면 자주 겪는 일이 시작과 끝을 구분하기가 어렵다는 것이다

→ 풀꽃을 다루다 보면 처음과 끝을 가르기가 어렵다

→ 풀꽃나무를 다루면 처음과 끝을 나누기가 어렵다

384

거의 대부분의 식물은 반으로 갈라놔도 뿌리는 몇 년을 더 살 수 있다

→ 웬만한 푸나무는 쩍 갈라놔도 뿌리는 몇 해를 더 살 수 있다

384

전 세계 어디를 가나 ‘녹색’이라는 단어는 ‘자란다’라는 동사와 어원을 같이한다

→ 온누리 어디를 가나 ‘풀빛’이라는 낱말은 ‘자란다’라는 움직씨와 말밑이 같다

→ 모든 나라에서 ‘푸르다’하고 ‘자라다’는 말밑이 같다

→ 어느 나라이든 ‘푸르다’랑 ‘자라다’는 말뿌리가 같다

400

감사의 말

→ 고마움

→ 고마워

→ 고맙다

405쪽

이 책을 쓴 것은 내 평생 가장 즐거운 일이었고, 그런 경험을 할 수 있도록 나를 돕고 지원해준 분들께 감사한다

→ 이 책을 쓰며 대단히 즐거웠다. 책을 쓸 수 있도록 도우신 분 모두 고맙다

→ 이 책을 쓰면서 몹시 즐거웠다. 책을 쓸 수 있도록 도우신 분한테 절을 올린다

405

※ 글쓴이

숲노래·파란놀(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove