-

-

어디에도 없던 곳 인도양으로

이희인 지음 / 호미 / 2013년 3월

평점 :

품절

책읽기 삶읽기 188

언제나 새로운 마음으로 나들이

― 어디에도 없던 곳 인도양으로

이희인 글·사진

호미 펴냄, 2013.3.9.

아이들을 이끌고 마실을 다니다 보면, 아이들이 반기는 곳은 따로 없습니다. 아이들은 신나게 뛰고 달리면서 소리치며 놀 수 있는 데라면 어디이든 반깁니다. 그러니까, 아이들은 뛸 수 없고 달릴 수 없으며 소리칠 수도 없는데다가 놀 수 없는 데라면 무척 힘들어 합니다.

노래하면서 놀고 싶은 아이를 데리고 ‘놀러 간다’고 하면서 ‘노래할 수 없는 곳’에 간다면, 놀러 간다고 할 수 없습니다. 춤추고 뛰면서 놀고 싶은 아이를 데리고 ‘놀러 가자’고 하면서 ‘춤도 뜀뛰도 할 수 없는 데’에 간다면, 놀러 간다고 할 수 없어요.

어른도 이와 마찬가지입니다. 느긋하게 쉬기를 바라는 사람은 느긋하게 쉴 만한 곳에 가야 합니다. 눈부시거나 멋진 모습을 구경하기를 바라는 사람은 눈부시거나 멋진 것이 가득한 곳에 가야 합니다. 고즈넉하면서 푸른 숲을 바라는 사람은 고즈넉하면서 푸른 숲이 펼쳐진 곳에 가야 합니다.

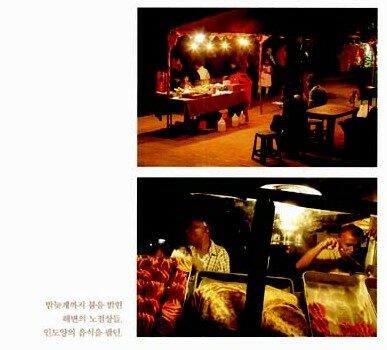

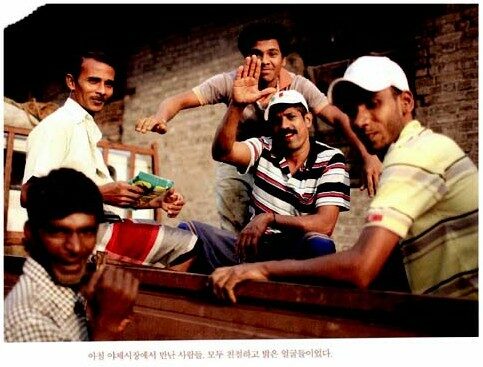

.. 갑자기 눈앞에 발리우드 영화에서 튀어나온 것처럼 한 무리의 사람들이 시장을 가득 메웁니다. 푸성귀 냄새, 과일 냄새로 가득한 걸로 봐서는 야채시장인 것 같습니다 … 양쪽 문을 열어 둔 채로 기차가 달립니다. 사람들은 열린 문가에 서 있거나 주저앉아 바깥 풍경을 감상합니다. 기차는 광야나 광활한 자연이 아니라 사람들이 사는 비좁은 마을 골목을 끼고 달립니다 … 식료품 외에도 시장 안쪽에는 옷이나 구두, 가방, 액세서리 등을 파는 가게들도 보입니다. 낯선 마을의 시장 구경이 유네스코의 세계문화유산 구경보다 못할 리는 없지 않겠습니까 .. (19, 34, 121쪽)

이희인 님이 쓴 여행책 《어디에도 없던 곳 인도양으로》(호미,2013)를 읽으면서 인도양과 맞닿은 여러 나라를 가만히 그립니다. 내가 사는 전남 고흥 시골마을에서 인도양을 고요히 헤아립니다.

우리 집에서 자전거를 타고 칠 킬로미터를 달리면 바닷가에 닿습니다. 고흥에서 바라보는 바다는 끝없이 펼쳐진 파란 빛입니다. 한국에서는 흔히 ‘남해’라고 하는 바다로, 지구별이라는 테두리에서 바라보면 ‘태평양’입니다. 태평양으로 이어지는 바닷물입니다.

짭조름한 기운이 가득 서린 바닷바람은 제법 셉니다. 여름에는 더위를 식히고, 겨울에는 퍽 모진 바람이 되는데, 바닷가마다 후박나무가 서서 바닷바람을 고스란히 맞습니다. 무척 오랫동안 이 나라 바닷마을하고 섬마을에서 자란 나무입니다. 네 철 내내 푸른 잎사귀를 다는 후박나무는 여러모로 바닷마을이나 섬마을하고 잘 어울립니다. 왜냐하면 바닷바람은 한 해 내내 그치지 않으니, 후박나무처럼 한 해 내내 도톰하고 펑퍼짐한 잎을 매단 나무가 있으면 바람을 긋기에 좋습니다.

.. 설득의 힘. 무기와 폭력, 전쟁이 아닌 차분한 설득과 포용의 정신이 오늘날 세상의 많은 사람을 불교의 품 안으로 끌어들인 이유이자 매력일 것입니다 … 기차에서 만난 스리랑카 꼬마들이 낯선 여행자에게 슬쩍 장난을 걸어 옵니다. 문득 한 소년이 아버지의 눈치를 살피는가 싶더니 손에 든 과자 하나를 제게 건네줍니다 … 여행의 참맛은 이렇게 우연히 맞닥뜨린 소소한 풍경 속에 있는 게 아니랴 싶습니다.. (80, 112, 114쪽)

시골에서 시골버스를 타면, 이 시골버스에서 젊은 이웃을 만나기는 몹시 어렵습니다. 웬만한 젊은 이웃은 거의 다 자가용을 탑니다. 시골버스를 타는 사람은 초등학교 어린이나 중·고등학교 푸름이하고 늙은 할매와 할배입니다. 먼 이웃나라에서 한국으로 시집을 온 이들도 시골버스를 탑니다. 어린이와 푸름이는 시골버스에서 손전화 기계를 만지작거리고, 늙은 할매와 할배는 창밖을 바라봅니다. 시골에 있는 작은 학교에 아이들이 북적거리고, 마을마다 젊은이가 넘실거리며, 마을잔치와 마을놀이와 두레와 품앗이가 있던 때까지는 시골버스도 무척 왁자지껄했으리라 생각합니다. 그러니까, 《어디에도 없던 곳 인도양으로》라고 하는 책을 쓴 이희인 님이 스리랑카나 인도에서 탄 기차나 버스에서 만난 사람들 모습을 한국에서도 얼마든지 찾아볼 만했으리라 생각합니다.

너른 숲을 품에 안으면서 너른 숲과 같은 낯빛과 목소리로 삶을 짓는 사람입니다. 드넓은 바다를 가슴에 안으면서 드넓은 바다와 같은 얼굴빛과 웃음으로 삶을 가꾸는 사람입니다.

오늘날 한국에서 우리는 어떤 낯빛이나 얼굴빛으로 지낼까요? 오늘날 한국 사회에서 우리는 어떤 목소리와 웃음을 서로 주고받는 하루를 열까요?

.. 차밭 노동자의 대부분을 차지하는 타밀족 아낙의 얼굴 그 어디에도 반목과 증오의 그림자는 보이지 않습니다. 오늘도 더 많은 찻잎을 따고 더 좋은 값에 찻잎을 팔아 하루하루 생활고를 해결해 나가야 하는 걱정과 고단함이 그 얼굴들에 더 많이 읽힙니다 … 한참을 서서 지켜보는데, 좀처럼 물고기가 잡히지 않습니다. 그러는 사이, 이 낚시를 보러 온 여행자들이 모여듭니다. 강퍅한 어부들 어깨 너머로 뉘엿뉘엿 인도양의 해가 넘어가고 있습니다 .. (139∼140, 160쪽)

스리랑카 차밭에서 일하는 아지매한테서 먹고사는 걱정과 고단한 마음이 물씬 묻어난다고 합니다. 한국 사회도 이와 다르지 않으리라 느껴요. 시골에서든 도시에서든 하루하루 고된 일을 하면서 살림을 바짝 조이는 이웃이 많습니다. 한쪽에는 여행을 다니는 사람이 있고, 한쪽에는 여행은 꿈조차 못 꾸는 사람이 있습니다. 그런데, 여행을 다니는 사람도 ‘여행을 안 다닐 적’에는 하루하루 고단한 일을 되풀이하면서 웃음기 없는 얼굴로 지내기 일쑤입니다.

여행이란 무엇일까요. 삶이란 무엇일까요. 어느 곳으로 여행을 다니면 고단함도 풀고 걱정도 털면서 홀가분한 마음이 될까요. 언제 여행을 다닐 수 있으면 괴로움도 근심도 없이 가벼운 몸으로 하루를 열 만할까요.

.. 스스로 선택하고 스스로 결정하지 않는다면, 여행이란 도대체 무슨 의미가 있겠습니까? 스스로 갈 곳을 정하고, 그 지역 정보를 모으고, 그곳에 대한 환상을 스스로 키우며 다니지 않는다면, 우리가 여행에서 만나게 되는 것은 무엇입니까 … 다시 강을 건너와 비루파크샤 사원을 둘러본 뒤, 버스가 왔던 길을 따라 함피의 이웃 마을인 카마라푸람 쪽으로 천천히 걸어갑니다. 편안하고 아름다운 시골길입니다 .. (203, 274쪽)

아름답고 사랑스러운 길을 걸을 수 있으면, 이곳이 마을 고샅이든 뒷길이든 오솔길이든, 모두 기쁜 ‘마실길(여행길)’이 됩니다. 아름답지 않고 사랑스럽지 않은 길을 꾸역꾸역 걷는다면, 이곳이 프랑스이든 미국이든 뉴질랜드이든 덴마크이든 그저 고달프면서 지겹거나 따분한 하루가 됩니다.

그러면 아름답고 사랑스러운 길은 누가 가꿀까요? 바로 우리가 스스로 가꿉니다. 하루 만에 가꾸지는 않습니다. 오늘 하루와 모레 하루를 기쁨으로 맞이하면서 차근차근 가꿀 때에 우리 보금자리에 아름다운 길이 하나 놓입니다. 올 한 해와 이듬해를 웃음꽃 피어나는 노래로 맞아들이면서 찬찬히 북돋울 때에 우리 마을에 사랑스러운 길이 하나 태어납니다.

나무 한 그루가 천천히 자랍니다. 나무가 그늘을 드리우기까지 제법 여러 해가 듭니다. 나무를 처음 심을 적에는 그늘도 꽃도 열매도 구경하기 어렵지만, 다섯 해가 흐르고 열 해가 흐르면서, 나무는 씩씩하게 하늘을 바라봅니다. 스무 해가 흐르고 쉰 해가 흐르면서, 바야흐로 우리들이 아이를 낳고 이 아이들이 새로운 어른으로 자랄 무렵, 다 같이 누릴 아름다운 보금자리와 마을이 새로 깨어납니다.

내가 웃는 곳에 네가 마실을 옵니다. 네가 노래하는 곳에 내가 나들이를 갑니다. 내가 기쁘게 삶을 짓는 곳에 네가 마실을 옵니다. 네가 즐겁게 삶을 가꾸는 곳에 내가 나들이를 갑니다. 우리가 한국에서 스리랑카나 인도로 마실을 가서 아름다운 인도양을 누릴 수 있다면, 스리랑카나 인도에서는 한국으로 나들이를 와서 사랑스러운 태평양도 들도 숲도 누릴 수 있기를 빕니다. 서로서로 저마다 제 삶자리를 아름답고 사랑스레 돌볼 수 있기를 빌어요. 4348.5.26.불.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015)