팔이 저릴 때까지 글쓰기

글을 쓰며 살아온 지 스무 해가 넘었다. 그동안 나 스스로 글을 어떻게 썼는지 곰곰이 돌아본다. 여느 때 같았으면 이런 생각을 못했을 텐데, 두 아이를 시골집에 두고 서울로 바깥일을 보러 다녀오는 길이라서 찬찬히 돌아본다. 시외버스와 기차에서 덜덜 떨리느라 속을 달래려고 한손으로 배를 살살 어루만지면서 눈을 살며시 감고 생각에 잠긴다. ‘그래, 나는 언제나 팔이 저릴 때까지 글을 썼구나.’

고등학교를 마친 뒤부터 꽤 미친 듯이 글을 썼다고 떠오른다. 누구한테 읽히려는 글이라기보다 가슴에서 터져나오는 글이었다. 신문비평을 하든 신문만화비평을 하든, 언제나 가슴에서 터져나오는 글이었다. 스무 살이 채 안 된 그무렵 신문을 읽으면서 ‘신문기자라는 이들이 어쩜 이렇게 글을 엉터리로 쓸까?’ 하고도 생각했다. 도서관과 책방에서 만나는 온갖 책을 읽으며, 아름답구나 싶은 분들 책에서는 ‘어쩜 이렇게 아름다울 수 있을까.’ 하고 생각했고, 안 아름답구나 싶은 분들 책에서는 ‘어쩌면 이렇게 바보스러운 이야기를 번듯번듯 책으로 꾸밀 수 있을까.’ 하고 생각했다. 그래서 나 스스로 글을 써 보자고 생각했다.

막상 글을 쓰고 보니, 글쓰기를 멈추지 못한다. 쓸거리가 없어 글을 못 쓴 적은 하루조차 없다. 언제나 쓸거리가 쏟아지고, 쏟아지는 쓸거리를 하나하나 갈무리하다 보면 해가 뜨는지 지는지 잊곤 한다. 팔이 저리다못해 손가락이 굳어서 자판질이 미끄러지고 등허리가 쑤실 때까지 글쓰기를 멈출 수 없었다. 컴퓨터가 없어 우체국 단말기나 도서관 컴퓨터를 빌려서 쓸 적에는 문을 닫을 때까지 쉬잖고 자판질을 했다.

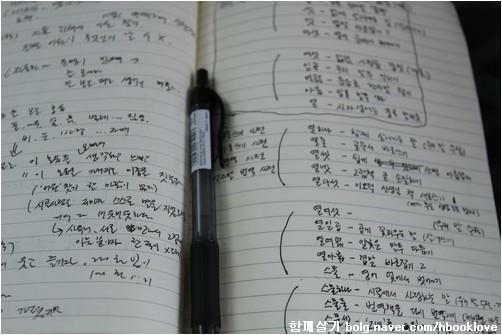

속을 달래며 생각에 잠기던 기찻간에서 수첩을 펼친다. 그동안 쓴 글을 새롭게 갈무리하고 앞으로 새삼스레 쓸 글을 차근차근 적어 본다. “우리 말 살려쓰기”라는 이름을 붙여, 앞으로 스물다섯 권쯤으로 선보이자고 생각한다. 한 권도 두 권도 다섯 권도 아닌 스물다섯 권 차례가 줄줄이 쏟아진다. 다섯 해쯤 들이면 이렇게 마무리지을 수 있을까. 그러고 나서 “우리 말 바로쓰기 사전”을 여러 권 엮을 수 있을까. 아무튼 신나게 쓰자. 오늘도 팔이 저릴 때까지 쓰자. 팔이 아프도록 아이들하고 놀고, 팔이 저릴 때까지 글을 쓰자. 4347.1.18.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 삶과 글쓰기)