별빛 보는 마음

도시에서는 별빛을 볼 수 없다. 도시라는 곳은 처음부터 이곳에서 살아가는 사람들한테 별빛을 볼 수 없도록 가로막았는지 모른다. 도시에서는 오로지 한 가지만 보도록 꽁꽁 틀어막았는지 모른다.

도시에서는 무엇을 볼 수 있을까. 도시에는 사람들로 바글바글하니까 사람을 보라는 도시일까? 글쎄, 도시에 가 보면 사람은 몹시 많다. 큰 도시로 갈수록 사람이 훨씬 많으며, 이 나라에서는 서울에 사람이 가장 많고 부산이 둘째로 많다. 그렇지만 이 많은 사람들이 서로를 ‘나와 같은 사람’으로 바라보는지는 잘 모르겠다.

도시에는 자동차가 참 많다. 자동차들도 작은 차는 드물고 커다란 차가 많다. 어쩌면, 도시라는 곳은 자동차를 보라는 곳일까. 그러나 다들 ‘내 차’를 자랑하거나 뽐낼 뿐, 다른 사람 차는 바라보지 않는다. 다른 차들은 처음부터 없는 양 마구 휘젓거나 내달리기 일쑤이다.

도시에는 높은 건물이 매우 많다. 어디를 가든 건물이다. 놀고 있는 땅이 없다. 놀고 있는 땅이 있는 데는 도시라 하더라도 어딘지 시골스럽다 할 만하다. 그러나저러나, 높은 건물 가득한 도시에서는 새로운 높은 건물이 끊임없이 들어선다. 오늘까지 무척 높거나 으리으리하던 건물도 이듬날 새로 들어서는 높은 건물에 대면 보잘것없다.

도시에는 예쁘거나 멋나다는 차림으로 다니는 사람이 많다. 값비싼 옷에 신에 노리개에 목걸이에 …… 손전화까지. 그러나 이런 옷차림이나 매무새 또한 서로서로 보아주는 옷차림이나 매무새라 하기 어렵다. 서로서로 내 모습을 뽐낼 뿐이다.

도시에는 극장도 많고 책방도 많으며 도서관도 많다. 가게도 많고 술집도 많으며 밥집 또한 많다. 도시에는 우체국이 번쩍번쩍하고 동사무소 건물만 해도 몹시 크다. 새로 짓는 아파트는 어마어마한 마을을 이룬다. 하기는, 아파트라는 집은 ‘마을’이 될 수 없으나, 모든 아파트는 ‘무슨 마을’이라는 이름이 달라붙는다.

볼일을 보러 도시로 나갈 때면 으레 숨이 막힌다. 도시에서 살아가던 때에는 우리 동네를 벗어나서 시내라든지 중심거리로 가까워질수록 숨이 갑갑했다. 볼일을 마치고 시골집으로 돌아올 때면 차츰 마음이 풀리고 숨이 고르다. 문화라든지 여가라든지 시골에서 무엇을 즐기느냐고들 하지만, 시골에서는 하루하루가 늘 문화이고 여가이다. 사람들은 도시에서 살아가며 주말을 맞이해 바다라든지 산이라든지 숲이라든지 공원이라든지 찾아가는데, 시골사람한테는 시골 보금자리가 바다이거나 산이거나 숲이거나 들판이다. 굳이 주말을 맞이해 ‘자연을 찾아 몸과 마음을 쉴’ 까닭이 없다. 시골 들판이나 멧자락에서 일할 때에는 도시사람이 일할 때처럼 땀을 흠씬 쏟았어도 일이면서 놀이가 된다. 일이면서 쉼인 셈이다. 장날에 맞추어 가끔 읍내에 나가 바깥구경을 한다 할 만한데, 읍내에 나가 장마당을 휘 돌아보는 데에는 얼마 걸리지 않는다. 모처럼 ‘택시 같은 시골버스’ 타는 맛을 즐긴다고 할까.

저녁부터 이듬날 새벽까지 밤하늘 별을 본다. 오늘은 밤안개가 짙게 깔려 별을 올려다보지 못한다. 그러나 밤안개를 느낄 수 있어 좋다. 별이 보이면 별을 보고, 별을 가리는 구름이 가득하면 구름을 본다. 밤안개가 짙으면 밤안개를 본다. 다만, 미리내만큼은 찾아보지 못한다. 제아무리 한국땅 시골이 정갈하거나 말끔하다 하더라도 온나라가 공장과 아파트와 고속도로와 고속철도와 재개발과 관광단지 들로 시끌벅적한데, 미리내를 예쁘게 즐길 만한 곳이 얼마나 되겠는가.

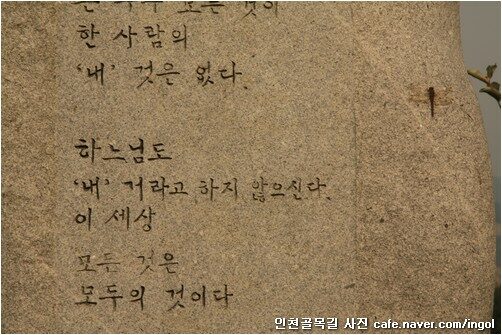

낮나절 무지개를 즐길 수 있을 때에 밤나절 미리내를 즐긴다. 자동차가 아닌 두 다리나 자전거를 사랑하면서 내 삶터와 내 보금자리를 고이 건사할 수 있을 때에 무지개와 미리내를 맞아들인다. 차소리 아닌 새소리를 들으며 맹꽁이와 개구리 우는 소리를 받아들일 때에 무지개와 미리내를 받아들인다. 국민소득이 2만 달러를 넘어선다면 미리내와 무지개는커녕 개구리와 잠자리까지 씨가 말라 버린다. 국민소득은 5천 달러로도 넉넉하며 1천 달러라 할지라도 모자라지 않다. 국민소득이 100만 달러가 된달지라도 미리내와 무지개는 사들이지 못한다.

아는가? 100억 원을 벌어들이는 사람이 100만 권에 이르는 책을 읽는가? 10억 원을 벌어들인 사람이 10만 권에 이르는 책을 읽었는가? 1억 원을 벌고자 애쓰는 동안 1만 권에 이르는 책을 읽을 겨를을 낼 수 있는가? 고작 1천만 원 번다며 아둥바둥하는 동안 기껏 1천 권에 이르는 책조차 손에 쥐지 못한다. (4343.11.5.쇠.ㅎㄲㅅㄱ)