-

-

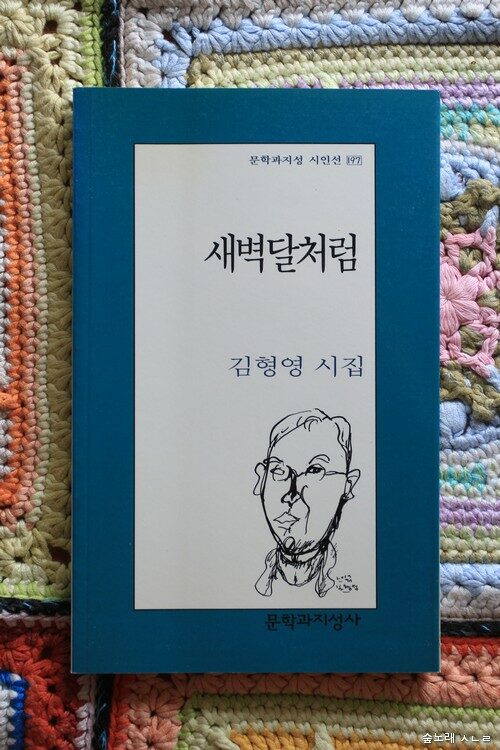

새벽달처럼 - 1997 제7회 서라벌문학상 수상작 ㅣ 문학과지성 시인선 197

김형영 지음 / 문학과지성사 / 1997년 4월

평점 :

품절

노래책시렁 27

《새벽달처럼》

김형영

문학과지성사

1997.4.21.

서울 같은 고장으로 마실을 가면 별을 보기 아득합니다. 높은 집에 하늘이 거의 가리기도 하고, 하늘을 아예 볼 수 없는 길이 많으며, 전깃줄이 잔뜩 뒤얽히기 일쑤입니다. 그래도 이런 서울 하늘을 가만히 올려다보면 아주 자그마한 빛으로 반짝이는 별을 만나요. 별을 느끼면 별한테 속삭여요. 반가워, 널 여기에서도 만나니 좋구나. 《새벽달처럼》을 읽습니다. 1992년에 시집을 낸 분은 풀밭에 누워 보기도 했다지만, 요새는 서울에서 누울 만한 풀밭을 찾기 어려울 뿐더러, 풀밭에 눕는 이는 드물겠지요. 서울 같은 고장에 살며 아이들한테 별을 무어라 이를 만할까요? 눈으로 보기도 힘든 별이 왜 태어나고 어떻게 빛나며 우리 삶에 어떤 숨결인가를 이야기할 수 있을까요? 오늘 우리는 새벽바람으로 집을 나서서 밤늦게 집으로 돌아오는 하루가 되면서, 어른도 아이도 별을 가까이하기 힘든 나머지, 저녁별 밤별 새벽별 모두 잊은 하루일 수 있습니다. 별뿐 아니라 아침해 낮해 저녁해 모두 못 느끼는 삶일 수 있어요. 새벽달처럼, 새벽해처럼, 새벽을 열며 노래가 흐르기를 빕니다. 새벽을 여는 사람들 머리로 별빛 햇빛 고이 퍼질 수 있으면 좋겠습니다. ㅅㄴㄹ

풀밭에 누우면 풀과 알고 / 눈을 감으면 / 눈에 보이지 않던 것과 알고 (우리는 다 아는 사이/19쪽)

아빠, 저게 뭐야? / 별 / 별이 뭐야? / 이름이란다 / 그럼 그냥 별이라고 부르면 돼? / 그렇단다 / 아름답다라고 하면 안 돼? / 친구라고 하면 안 돼? / 엄마라고 하면 안 돼? (이름/58쪽)

(숲노래/최종규)