도서관을 말하는 책 (도서관일기 2012.11.12.)

― 전라남도 고흥군 도화면 동백마을, ‘서재도서관 함께살기’

언제였는지 가물가물하기까지 한데, 우리 서재도서관을 취재하러 오신 분이 있었다. 올 2012년 2월쯤이었나, 서울에서 먼길을 찾아와 주셨는데, 그분이 돌아다닌 여러 도서관 삶자락을 말하는 책 《도서관 산책자》(반비 펴냄)가 나왔다. 오늘 큰아이를 자전거수레에 태워 마실을 나가려 할 적에, 우체국 일꾼이 우리 집에 가져다준다.

정갈한 겉그림에 알맞춤한 두께로 나온 책을 가만히 펼친다. 우리 서재도서관은 이른여름쯤 책갈무리는 모두 마쳤다. 다만, 책갈무리는 마쳤되 간판은 아직 안 걸었고, 고흥 안팎으로도 ‘도서관 생겼어요!’ 하고 알리지 않았다. 도서관 소식지 《삶말》은 두 달에 한 차례 내놓으며 이곳저곳에 보내기도 하고, 도서관 지킴이한테 띄우기도 하고, 고흥에서 살아가는 이웃한테 드리기도 하는데, 막상 ‘도서관 여는 잔치’를 하지도 않았다.

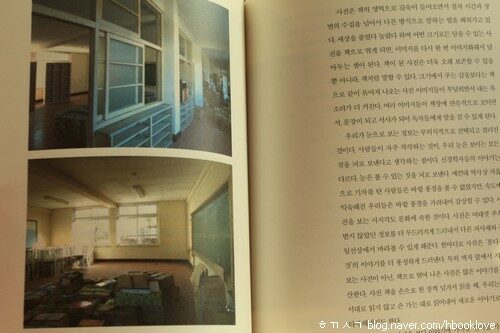

이야기책 《도서관 산책자》에 실린 우리 서재도서관 모습은 ‘책갈무리가 까마득하게 남은 예전 모습’이다. 내 전화번호라든지 누리집이라든지 뭐라도 하나 적어 놓았으면, 사진책도서관을 궁금해 하는 이들이 이래저래 알음알이로 찾아오도록 할 만할 텐데, ‘고흥 도화면 동백마을’이라고 적어 놓으셨으니, 뜻이 있으면 다 알아보고 찾아오시겠지. 왜냐하면, 우리 서재도서관에는 국립중앙도서관뿐 아니라 이 나라 어느 도서관에서도 찾아볼 수 없는 재미나고 아름다운 사진책이 그득그득 있으니까.

아무쪼록, 《도서관 산책자》가 예쁘게 사랑받을 수 있기를 빈다. 우리 서재도서관 또한 곱게 사랑받으리라 믿는다. 책마다 서린 아리따운 넋을 사람들이 알뜰살뜰 알아보면서, 국립도서관이든 지자체도서관이든, 또 나처럼 혼잣힘으로 여는 개인도서관이든, 따사로운 손길로 아끼면서 즐길 수 있으리라 믿는다. 바람은 제법 불지만 햇살이 포근하고 해맑은 늦가을이다. 마을 할머니들 마늘밭 김매느라 바쁘시다.

* 도서관 지킴이 되기 : 우체국 012625-02-025891 최종규 *

* 도서관 지킴이 되어 주는 분들은 쪽글로 주소를 알려주셔요 (011.341.7125.) *