-

-

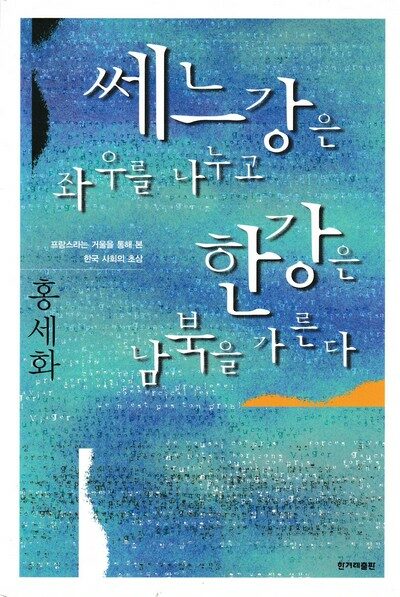

쎄느강은 좌우를 나누고 한강은 남북을 가른다 - 프랑스라는 거울을 통해 본 한국 사회의 초상, 개정판

홍세화 지음 / 한겨레출판 / 2008년 5월

평점 :

까칠읽기 . 숲노래 책읽기 / 인문책시렁 2025.3.30.

까칠읽기 64

《쎄느강은 좌우를 나누고 한강은 남북을 가른다》

홍세화

한겨레출판

1999.5.31.첫/2008.5.31.고침판

《쎄느강은 좌우를 나누고 한강은 남북을 가른다》를 읽던 1999년을 떠올린다. 그때 나는 서울 이문동에서 ‘한겨레신문 나름이(배달부)’로 일했다. 새로 나온 책을 곧장 한국외대 구내서점에서 장만했고, 지국장님하고 나름이 여러 언니하고 돌려읽었다.

책을 다 읽은 우리 여섯 사람은 새벽일을 마친 아침자리에서 책수다를 폈다. 여섯 사람 모두 매우 아쉬웠다고 얘기했다. 왜 이렇게밖에 목소리를 못 내는지, 왜 아리송한 목소리가 있는지, 왜 삶으로 파고들지 않는지, 왜 프랑스에서와 달리 우리나라에서는 밑자락 이웃을 바라보는 곳에 서지 않는지 아쉽다고 투덜투덜했다. 새벽일을 마친 땀나는 후줄근한 몸으로, 선풍기도 돌아가지 않는 조그마한 신문사지국에서 달그락달그락 아침을 먹는 동안 주고받은 말이 2025년에도 선하다.

요즘은 사라진 듯한데, 예전에는 ‘한겨레신문 기자’로 뽑히면, ‘신문사지국’으로 한두 달, 또는 두어 달쯤 새벽 출근을 하면서 ‘신문배달 체험’을 시켰다. 아무리 〈한겨레신문〉이라 하더라도, 기자로 뽑히는 사람은 으레 여태껏 “손에 물 한 방울 묻힌 적 없이 곱게 자란 얌전둥이”이게 마련이다. 대학교를 다닐 적에 학생운동을 했더라도 ‘집안일과 아기돌봄’을 해본 적이 있는 젊은이는 드물다. 그래서 하다못해 ‘새벽 신문배달’이라도 석 달 즈음 하라고 시키는데, 고작 석 달을 새벽에 돌리면서도 다들 지치고 힘들다고 혀를 내민다고 하더라.

그러나 새내기 신문기자가 힘들다고 하는 새벽 신문배달을 스무 해나 마흔 해를 거뜬히 해온 지국장과 총무가 있다.

1999년 늦봄에, 서울 이문동 한겨레신문 지국에서 우리 여섯 사람은 책수다 마무리를 이렇게 지었다. 지국장님이 한 마디로 갈무리를 해주었다. “홍세화 선생도 우리나라에 들어와서 〈한겨레〉에 글을 쓴다면 신문배달 석 달쯤 해봐야지, 안 그래? 프랑스 파리에서 택시운전을 했으면, 우리나라 서울에서는 신문배달을 해야지. 서울에 와서 신문배달도 안 하고서 어떻게 서민을 안다고 할 수 있어? 새벽에 골목골목 돌면서 이웃집과 마을집이 어떻게 있는지 봐야 하지 않아?”

새뜸나름이(신문배달부)로 일하려면, 01시 무렵에 하루를 연다. 돌리는 새뜸이 적다면 03시 무렵에 하루를 열어도 되고, 부릉부릉 몬다면 04시에 하루를 열 수 있되, 꽤 늦다. 그러니까 새뜸나름이는 날마다 02시 무렵에는 하루를 열어야 한다. 또한 스스로 맡은 곳에 늦어도 05:30까지 새뜸을 다 넣을 수 있어야 한다. 한 해 내내 이런 얼거리로 새벽을 연다면, 어느 곳에서 어느 일을 하든 엉큼하거나 못되거나 바보스런 짓을 아예 할 수 없다. 더구나 새벽일을 하는 사람은 막술은커녕 모금술도 섣불리 못 한다.

신문기자뿐 아니라, 소설과 시를 쓰는 사람도, 대통령과 장관도, 시장과 군수도, 두바퀴(자전거)나 두다리로 새벽을 열면서 새뜸나름이로 여러 달 일하는 나라라고 한다면, 얼뜬 짓은 없을 테고, 얼뜬 글을 쓸 일도 없으리라 본다. 스스로 땅바닥에 발바닥을 대면서 달리는 일을 하는 사람은, 언제나 이 땅에 땀방울을 쏟으면서 어질게 일하는 사람으로 서면서 어깨동무를 찾아나설 테지.

ㅍㄹㄴ

이제 한국 땅에서 ‘보통사람’에 관한 신화는 사라져야 한다. 보통사람이 ‘위대한 한국’을 아무리 외쳐 봐야 한국이 위대해지지 않는다. 위대한 인물이 나와야 나라가 위대해질 수 있는 것은 아주 쉬운 산수 문제와 같다. (26쪽)

예컨대 김대중 대통령이 취임 1주기를 맞아 기자회견을 했을 때 국무총리 이하 장관들이 함께 배석한 모습은 지극히 권위주의적인 모습이었다. (36쪽)

훈장을 단 사람에겐 훈장이 있을 뿐이다. 계급장을 단 사람이 계급장만 있는 것처럼, 속 빈 강정이 껍데기만 있는 것처럼, 사람이 발언하지 않고 상이 발언한다. 상에 경배하라. 권위를 숭배하라. 그리하여 소우주라 했던 인간은 간데 없고 상에 경배하고 권위를 숭배하는 강정이 되었다. (70쪽)

서울 평화상이 도대체 무엇인가? 세계평화에 기여한 공로자를 골라 서울시의 이름으로 상을 준다는 얘기겠다. 서울은 아직 평화의 이름으로 상을 줄 처지가 못된다. 제 앞가림부터 먼저 해야 하지 않겠는가. (238쪽)

의식의 한쪽 날개가 애당초 찢겨 있고 대화와 토론의 장이 닫혀 있는 한국 땅에서 대중심리, 대중조작, 대중선동 그리고 지배적인 환경과 분위기에 멋모르고 휩쓸리는 바보 멍청이들이 양산된 게 사실이다. (289쪽)

ㅍㄹㄴ

※ 글쓴이

숲노래·파란놀(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove