-

-

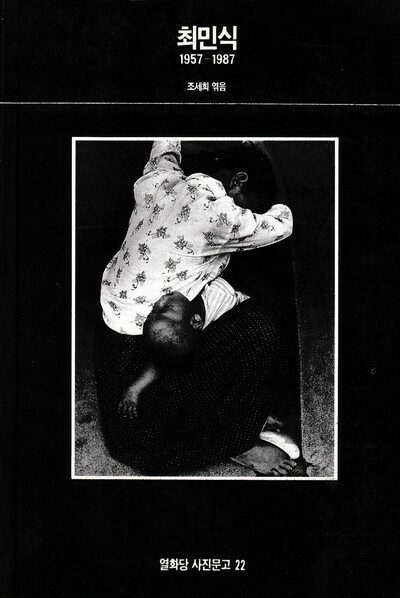

최민식 Choi Min-Shik ㅣ 열화당 사진문고 19

최민식 지음, 조세희 글 / 열화당 / 2023년 7월

평점 :

숲노래 빛꽃 / 사진비평 2025.2.22.

사진책시렁 163

《열화당 사진문고 22 최민식 1957-1987》

최민식 사진

조세희 엮음

열화당

1987.12.10.

한때 ‘최민식 사진상’이 있다가 사라졌습니다. 뜻은 나쁘지 않되, 우리나라 사진밭 썩은 민낯이 고스란히 드러난 말썽거리를 잔뜩 드러낸 채 조용히 감추었습니다. 그런데 최민식 님이 남긴 ‘길이웃 사진’은 ‘공모전 사진’이기도 합니다. 이미 최민식 님은 에드워드 슈타이켄(Edward Steichen) 님이 1955년부터 편 《family of Man(인간가족)》을 따라가는 얼거리였고, ‘공모전에 뽑히려는 사진’을 꽤 많이 찍어서 으레 ‘나라밖 공모전’에 보냈습니다. ‘사진공모전’을 ‘신춘문예’처럼 여겼달까요. 《열화당 사진문고 22 최민식 1957-1987》는 조세희 님이 풀이글을 맡고 꽤 길게 적습니다. 조세희 님도 한동안 목에 찰칵이를 걸고서 제법 찍곤 했습니다. 다만, 조세희 님도 최민식 님도, 이 나라 거의 모든 ‘보도사진가·포토저널리스트’도 하나같이 먼발치에서 ‘찍힐거리’를 찾습니다. 곁에 있는 사람은 오히려 안 쳐다보고 ‘멀리 있는 가난하거나 후줄근한 사람’을 구경하듯 찍어야 ‘보도사진·다큐멘터리’가 되는 듯 여깁니다. 스스로 골목집에서 살면, 우리 집과 이웃집을 찍을 적에 저절로 ‘골목사진’입니다. 스스로 잿집(아파트)에서 살면, 우리 집과 이웃집부터 찍어야 저절로 ‘아파트라는 현대문명 사진’을 폅니다. 그렇지만 이 나라 사진작가는 ‘이녁 곁’을 도무지 안 찍거나 숨기더군요. 나(자화상)와 집(생활)부터 찍지 않고서야 어찌 이웃을 이웃으로서 만날까요? 글도 그림도 빛꽃도 목소리로만 못 합니다. 목소리에 앞서 ‘나부터 삶꾼·살림꾼’일 노릇이요, 스스로 삶과 살림을 짓는 손길로 찰칵 누르려고 다가서는 이웃하고 ‘함께살기’를 하는 자리에서 비로소 빛이 꽃으로 피어나면서 다같이 눈뜰 수 있습니다.

ㅍㄹㄴ

세계 재분할기에 등장해 오랫동안 우리를 괴롭히던 일본이 찍었든, 그들이 남겨 놓은 사진 속의 우리 모습은 모두 1871년의 그것을 닮았다. 나는 그 사진들을 볼 때마다 심한 통증을 느낀다. “보라.” 사진이 하는 말이다. “이때만 해도 너희는 한 민족으로 서 있었다.” (3쪽/조세희)

이른바 제3세계 쪽 예술가나 그들에 관한 자료를 구해 보기 어려웠던 때에, 빛이 가득한 세계만 찍기를 바라는 보이지 않는 압력자와 사진은 무엇보다도 예술적이기 때문에 먼저 아름답지 않으면 안 된다는 심미주의자들에 둘러싸여 이 어려운 작업을, 그것도 삼십 년 동안이나 계속해 온 유일한 작가로 나는 최민식을 이해해 왔다. 문학·미술·음악·연극 등의 분야와는 달리 민족적 현실 인식 또는 민중적 내용·형식과 연결지어 말할 작업이나 운동이 우리 사진에서는 나타나지 않았던 것이다. (5쪽/조세희)

나는 무엇에 점령당하지 않은, 이 말이 모호하다면 남의 사진에 휘말리지 않은, 그리고 출발이 늦었던 후진 세계에 도착해 힘이 센 괴물처럼 행패를 부린 서양 사진에게도 결코 유린당하지 않은 모습을 최민식의 작업에서 보고는 했다. (6쪽/조세희)

최민식의 현실이 그의 동시대 작가들에게 과거가 되는 것은 그들이 남의 땅 작가와 자신을 동일시하려는 데서 비롯되었다. 그들은 저쪽을 기준삼았다. 최민식이 현대 사진 문법과는 이제 상관이 없어 보이는 암흑기의 다큐멘터리 작가들을 아는 데 비해 자기들은 우아한 에드워드 웨스턴도 알고, 세계 사진가를 무릎 꿇게 한 앙리 까르띠에 브레쏭도 알고, 리차드 아베돈도 알고, 젊은 로버트 프랭크(그러나 실제론는 얼마나 늙었는가)와 이상한 듀안 마이클, 섬뜩한 다이안 아버스, 최근에는 집시들을 따라다닌 요제크 쿠델카에다, 사진에 관한 고상한 에세이를 쓴 롤랑 바르트, 수잔 손타그 그리고 발터 벤야민까지, 그들은 정말 아는 것이 많았다 … 그들은 ‘예술’만 생각하고, 민족이 당하는 고통에는 등을 돌렸다. 그러나 최민식은 달랐다. (7쪽/조세희)

※ 글쓴이

숲노래·파란놀(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove