-

-

자꾸자꾸 초인종이 울리네 ㅣ I LOVE 그림책

팻 허친스 지음, 신형건 옮김 / 보물창고 / 2006년 2월

평점 :

다 함께 즐기는 그림책 683

과자 한 조각도 같이 나누는 기쁜 한가위 잔치

― 자꾸자꾸 초인종이 울리네

팻 허친즈 글·그림

신형건 옮김

보물창고 펴냄, 2006.2.20. 11500원

한가위나 설날 같은 때를 맞이하면 ‘잔치’라고 하는 생각을 품은 지 얼마 안 됩니다. 저는 어릴 적에 ‘밀물처럼 왔다가 썰물처럼 떠나는’ 친척들을 보면서 일거리가 참으로 많다고 여겼어요. 한가위나 설날에 맞추어 큰집인 우리가 장만해야 하는 것들이 아주 많은데다가, 챙길 일도 많고, 한가위나 설날이 끝나면 집안 청소도 한바탕 벌여야 하기 때문입니다. 명절을 앞두고 설렌다는 느낌은 드물고, 명절을 앞두고 빠듯하게 바쁘면서 잠도 제대로 자기 어렵기 마련이라, 명절 내내 ‘얼른 이 명절이 끝나고 청소까지 마친 뒤에 늘어지게 자고 싶다’는 생각뿐이었습니다.

혼인을 해서 아이를 낳으며 지내던 어느 날 곁님이 문득 명절 이야기를 들려줍니다. 곁님도 큰집인 집안인데 우리 집안하고 다르게 명절이면 왁자지껄 북새통을 이루면서 마치 ‘잔칫날’ 같았다고 해요. 곁님네 친척들은 명절이 아니어도 곧잘 만나거나 자주 만나는 사이요, 명절에는 아주 크게 어우러지면서 그야말로 웃고 떠들고 놀고 노래하는, 참말로 잔칫날이었다고 합니다.

이런 얘기를 들으며 생각해 보았어요. 한가위나 설날이라는 큰 명절에 맞추어 사람들이 큰집에 모이려고 하는 마음을 헤아려 보았어요. 오늘날에는 여느 때에 좀처럼 만나기 어려운 사이가 되고 만 ‘가장 가까운 친척’이면서도 ‘참으로 먼 자리에 떨어진’ 살림이기에, 아무리 길이 막히거나 고되어도 서로 얼굴을 마주하면서 조촐히 ‘잔칫날’을 이루려는 뜻이 깊을 수 있겠구나 싶어요.

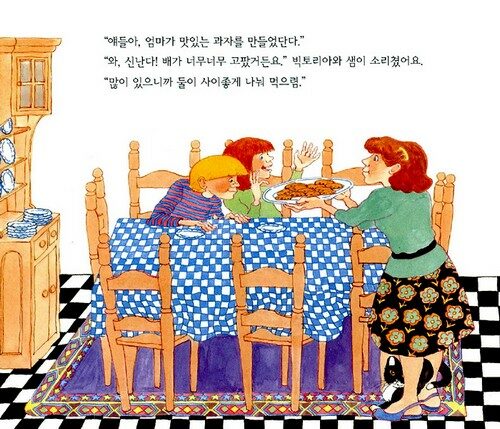

“얘들아, 엄마가 맛있는 과자를 만들었단다.” “와, 신난다! 배가 너무너무 고팠거든요.” 빅토리아와 샘이 소리쳤어요. “많이 있으니까 둘이 사이좋게 나눠 먹으렴.” (3쪽)

팻 허친즈 님이 빚은 그림책 《자꾸자꾸 초인종이 울리네》(보물창고,2006)를 읽습니다. 작은아이를 옆에 앉히고 천천히 그림책을 읽습니다. 《자꾸자꾸 초인종이 울리네》는 책이름처럼 자꾸자꾸 초인종이 울리는 이야기가 흐릅니다. 어느 날 어머니가 맛있는 과자를 잔뜩 구우셨고, 두 아이 빅토리아하고 샘한테 실컷 먹으라고, 다만 사이좋게 나눠 먹으라고 이야기해요.

두 아이는 신나서 밥상맡에 둘러앉아요. 어머니가 구우신 과자 갯수를 세며 둘이 사이좋게 나누려 하지요. 이쁜 꽃접시에 찬찬히 나누어 담으려 해요. 그런데 이때 초인종이 울려요.

옆집에 사는 톰과 한나였어요. “어서 오너라.” 엄마가 말했어요. “너희들도 함께 과자를 나눠 먹으렴.” (6쪽)

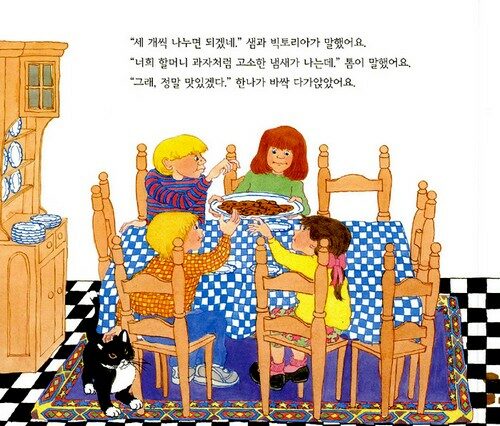

처음에는 빅토리아하고 샘이 과자를 여섯 조각씩 나누어 먹을 수 있었어요. 이웃집에서 두 아이가 놀러오면서 빅토리아하고 샘하고 두 동무는 세 조각씩 나누어 먹을 수 있어요. 뭐, 살갑게 노는 이웃집 동무이니 세 조각씩 나누어 먹어도 즐거울 테지요.

그런데 말이에요, 다시 초인종이 울립니다. 여섯 조각씩 나눈 과자를 세 조각씩 다시 갈랐는데요. 자, 누가 왔을까요? 아이들은 과자를 알맞게 나누어 먹을 수 있을까요?

“이제, 한 개씩 나누면 되겠네.” 샘과 빅토리아가 말했어요. “너희 할머니 과자처럼 좋은 냄새가 나.” 조이가 말했어요. “그래, 아주 맛있겠다.” 사이먼이 침을 꼴깍 삼켰어요. (16쪽)

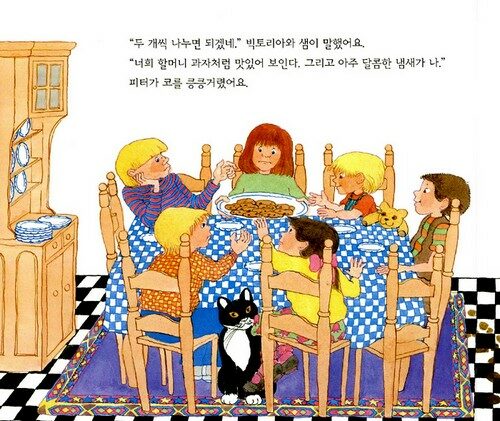

이웃집 다른 동무가 찾아옵니다. 이리하여 여러 동무는 저마다 두 조각씩 과자를 받을 수 있습니다. 그런데 또 초인종이 울리면서 다시 이웃집 여러 동무가 찾아와요. 이제 열두 아이는 저마다 과자를 한 조각씩 받을 수 있어요.

그림책을 보면 ‘동무 숫자’가 늘면서 차츰 시무룩해지는 아이들 얼굴빛을 엿볼 수 있어요. 어쩌나요. 여섯 조각에서 한 조각이 되었으니 서운할 수 있겠지요.

그런데 초인종은 또 울립니다. 열두 아이가 열두 접시에 열두 조각을 담아 이제 막 먹으려고 하는데 초인종이 울려요. 이제 아무도 대문으로 가려 하지 않습니다. 초인종이 울리고 또 울려도 조용합니다. 어느새 웃음까지 사라졌어요.

어머니는 열두 아이 얼굴빛을 보고, 또 갑자기 조용해진 아이들 모습을 보고, 게다가 자꾸 울리는 초인종 소리를 들으면서 아이들한테 말합니다. 문을 열기 앞서 너희가 얼른 과자를 먹으라 말하지요. 아이들은 이제 과자를 먹으려 하는데, 샘이 벌떡 일어나요. 한 사람 앞에 한 조각밖에 돌아오지 못하는 과자가 되었어도 샘은 다시 웃는 얼굴을 되찾고는 씩씩하게 대문으로 가요.

자, 초인종을 자꾸자꾸 울리는 사람은 누구일까요? 대문을 열면 누가 들어오고 어떤 일이 벌어질까요?

아이들은 자기 앞에 놓인 과자를 물끄럼말끄럼 바라보기만 했지요. “얘들아, 문을 열기 전에 과자부터 얼른 먹는 게 좋겠다.” 엄마가 말하는데, 샘이 소리쳤어요. “잠깐만요!” (20∼21쪽)

그림책을 아이들하고 함께 읽으면서 이 아이들하고 살아온 나날이 그림처럼 펼쳐집니다. 아이들은 ‘제 몫 과자’에 그리 매달리지 않는다고 느낍니다. 참말 그래요. 아이들은 ‘제 몫 과자’를 먹다가 어머니나 아버지가 달라고 하면 “그래? 먹고 싶어? 그러면 마지막은 어머니가 먹어.” 하고 서글서글 내어줍니다. “아니야. 네가 먹어. 네가 먹고 싶지?” 하고 말하면 몇 번 물리다가 아이들은 저희 입에 과자를 넣어요.

아이들은 나이를 한 살 두 살 더 먹으며 요새는 “자, 반 잘랐어. 우리 반씩 나눠 먹자.” 하고 어머니나 아버지한테 ‘마지막 한 조각’을 갈라 주곤 합니다. 큰아이는 “난 많이 먹었으니까 할머니 드세요”라든지 “난 안 먹어도 되니까 할아버지 드세요” 같은 말을 하기도 해요. 이러면 작은아이도 누나를 따라서 제 몫을 혼자 끝내려 하기보다는 둘레에 나누겠다고 함께 나서요.

《자꾸자꾸 초인종이 울리네》라는 그림책은 미국에서는 ‘수학 그림책’으로 삼아 아이들한테 숫자를 가르치는 길잡이책으로 쓴다고 합니다. 그럴 만하겠구나 하고 생각하다가, 이 그림책은 ‘수학 그림책’으로 그칠 수 없겠다고 느껴요. 이를테면 ‘나눔 그림책’이나 ‘살림 그림책’이 될 수 있어요. 열두 조각이 한 조각으로 바뀌는 흐름도 보여주지만, 아이가 ‘한 조각이 되고 만 내 작은 몫’조차 기꺼이 다른 이웃이나 동무한테 내주겠다고 하는 마음을 예쁘게 보여주기도 해요. ‘어른(어머니)’은 아이들이 안쓰러워 보여서 ‘손님한테 더 나누지 말고 먹으라’고 말하지만 ‘아이’는 ‘우리 몫이 줄어들거나 사라져도 괜찮다’고 하는 마음을 보여주기까지 합니다.

한가위란 어떤 날일까요? 한가위나 설날 같은 명절은 어떤 자리가 될 만할까요? 한 해에 두 번씩 온 친척이 모이는 자리이기만 한 명절이라고는 느끼지 않습니다. 참말로 이 명절은 잔칫날이 되어 왁자지껄한 북새통이 될 만하기도 하고, 무엇보다도 서로서로 즐거움을 나누고 기쁨을 함께하는 자리라고 느껴요. ‘더도 말고 덜도 말고 한가위처럼’이라는 옛말처럼, 즐겁게 나누고 기쁘게 함께하는 사랑스러운 손길과 웃음과 노래를 되새기는 명절이라고 생각합니다.

그나저나 그림책에 나오는 아이들은 과자를 몇 조각이나 먹을 수 있을까요? 2016.9.10.흙.ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 . 시골 아버지 그림책 읽기)