-

-

굿-징소리 - 이규철 사진집 ㅣ 눈빛사진가선 25

이규철 지음 / 눈빛 / 2016년 3월

평점 :

찾아 읽는 사진책 226

마음을 씻는 신명나는 소리를 나누는 잔치

― 굿-징소리

이규철 사진

눈빛 펴냄, 2016.3.13. 12000원

나는 굿거리를 들은 적이 없습니다. 학교에서는 ‘굿거리장단’을 가르쳤으나, 굿판을 본 적도 없기 때문에 굿판에서 흐른다고 하는 굿거리장단을 알 길이 없습니다. 어릴 적 학교에서는 교과서로만 우리 옛 가락을 가르쳤습니다. 요즈음은 학교에서 동아리가 생기면서 북이나 장구나 징이나 꽹과리를 잡아 볼 수 있는 아이들이 퍽 늘었습니다만, 유신이나 새마을운동이 물결치던 무렵에는 한국사람이 한국노래를 한국가락으로 즐길 수 없었다고 할 만합니다.

더 멀리 헤아린다면 일제강점기에도 한국사람은 한국노래를 한국가락으로 신명나게 즐기지 못하기 일쑤였습니다. 군홧발과 총칼을 앞세운 제국주의는 이 땅을 식민지로 억눌렀거든요. 신명나는 가락도 춤도 노래도 모두 움츠러들어야 했어요. 함께 일하고 함께 쉬다가 함께 놀고 함께 춤추면서 한껏 흐드러지던 품앗이하고 두레하고 마당놀이가 어느새 자취를 감추어야 했어요.

어느 모로 본다면 한국사람으로 살면서 한국이라는 삶터에 걸맞는 살림을 제대로 누리기 어렵다고까지 할 만하지 싶습니다. 한겨레 옷이라는 ‘한복’은 설이나 한가위 같은 아주 큰 명절 아니면 입지 않는 옷이에요. 여느 때에 한복을 입고 일터에 다니는 공무원은 찾아볼 길이 없다 할 수 있어요. 시장도 군수도 국회의원도 모두 양복을 입을 뿐이에요. 교사도 공장 일꾼도 이와 같지요. 한복이든 ‘생활한복’이든 걸치면 ‘뭔가 수상쩍은 사람’으로 여기는 흐름마저 있기도 했습니다. 펑퍼짐하며 느긋한 옷을 좋아해서 이런 옷을 입어도 ‘뭔가 다른 사람’이라고 여기는 눈길이 있기도 합니다.

요즈음은 판소리나 풍물을 이럭저럭 배우거나 가르치는 자리가 있습니다. 그렇지만 굿은 배우거나 가르치기도 어렵지만, 여느 마을에서 여느 사람이 가까이에서 누리거나 마주하거나 즐기기에는 까마득해져 버렸다고 할 수 있습니다. 그런데 내가 나고 자란 인천은 바닷마을이었기에 어릴 적에 조금만 눈을 돌려도 굿마당에 가 볼 수 있었습니다. 황해도에서 벌이던 굿도 인천에서 곧잘 하기도 했다는 이야기를 어른이 되어서야 비로소 알았어요. 오늘 내가 아이들하고 새롭게 지내는 삶터인 전남 고흥에도 굿마당이 있습니다. 다만 우리 살림집이 있는 마을하고 굿마당을 벌이는 마을이 꽤 멀어서 군내버스를 타고는 찾아갈 길이 없습니다.

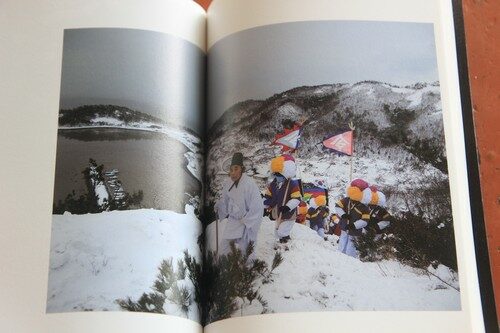

나는 도시에서 자라서 굿을 볼 수 없었다. 1993년, 우연한 기회에 만난 우리의 민간신앙 굿은 감동과 경이로움이었다. 몸으로 느껴지는 징소리와 구구절절 이어지는 사설, 무당의 행위에 울고 웃는 신명과 치유의 시간이었다. (3쪽)

다큐사진을 찍는 이규철 님이 선보인 사진책 《굿-징소리》(눈빛,2016)를 읽습니다. 이규철 님은 도시내기로서 다큐사진을 찍는다고 하는데, 여느 도시내기로서는 이녁도 굿거리이든 굿마당이든 굿판이든 마주할 일이 거의 없었으리라 느낍니다. 아니, 여느 사람들 여느 삶자리하고는 아주 멀리 떨어진 굿이라는 살림(문화)이라고 해야지 싶습니다.

굿은 먼 옛날부터 언제나 여느 삶자리에서 여느 사람하고 가까이 있었습니다. 이러한 굿이 여느 삶자리나 여느 사람하고 멀어진 지는 얼마 안 됩니다. 아주 짧은 사이에 굿거리도 굿마당도 굿판도 여느 이야기에서 끝도 없이 멀어지고 말았습니다.

오늘날에는 ‘신나는 놀이판’이 여러모로 많이 생겼다고 합니다. 오늘날에는 ‘마음을 달랠 만한 씻음거리’도 여러모로 많이 생겼다고 할 수 있습니다. 굿거리가 아니어도 텔레비전이나 노래방에서 흐르는 온갖 노래에 맞추어 몸을 흔들거나 소리를 지를 수 있어요. 굿마당이 아니어도 춤추고 술을 마시며 놀 만한 자리는 참으로 많습니다. 굿판이 아니어도 사람들은 자주 모이고 자주 어울릴 수 있습니다.

사진책 《굿-징소리》는 굿을 처음으로 마주한 ‘오늘 우리(현대 도시 문명을 누리는 사람)’가 굿에서 무엇을 보거나 느낄 만한가 하는 대목을 사진으로 풀어낸다고 봅니다. 굿을 이끄는 사람들이 조용히 흙으로 돌아가면 아스라하거나 어렴풋하게나마 떠올리기도 어려울 굿마당 이야기를 사진으로 아로새긴다고 봅니다.

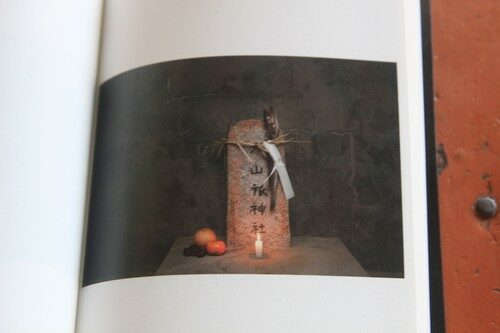

고요한 손길로 정갈하게 차린 먹을거리를 상에 올립니다. 여느 때에 여느 사람이 여느 눈으로 볼 수 없는 어떤 님(이를테면 성주님이나 조왕님 같은)을 이 자리로 부릅니다. 삶과 죽음 사이를 잇는 다리를 놓습니다. 삶자리에서 사는 사람과 죽음자리로 떠난 사람이 어느 다리를 사이에 두고서 새롭게 만납니다. 이동안 굿이 한마당으로 펼쳐지고, 가락이 흐르고 춤사위가 흐드러지면서 삶자리와 죽음자리 사이에서 따사로우면서 슬픈, 구성지면서도 애닯은, 즐거우면서도 설운 이야기가 태어납니다.

사진가 이규철 님은 이러한 굿판을 ‘징소리’에 빗대어 사진을 엮습니다. 징을 드문드문 치면서 퍼지는, 때로는 빠르게 울리면서 퍼지는, 깊고 길며 묵직한 소리가 가슴을 똑같이 깊고 길며 묵직하고 건드리는 삶노래를 사진으로 한 장씩 담아서 엮습니다.

마음을 씻는 신명나는 소리를 나누는 잔치를 가만히 떠올립니다. 마음씻이, 신명, 나눔, 잔치 같은 말마디를 하나하나 되새깁니다. 굿마당은 굿잔치도 되다가 굿놀이도 되곤 했다는데, 한마당이요 한잔치이며 한놀이로 사람들 곁에서 눈물과 웃음을 빚어내던 고즈넉한 소릿결이 묻어나는 사진을 새삼스레 바라봅니다. 2016.6.25.흙.ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 - 사진책 읽는 즐거움/사진비평)