-

-

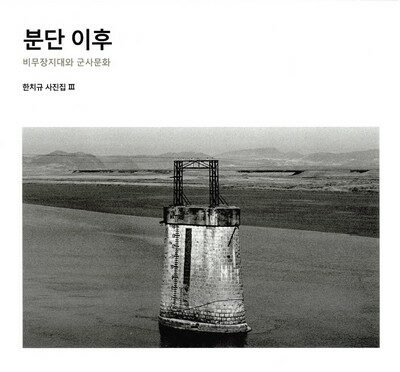

분단 이후 - 비무장지대와 군사문화 ㅣ 한치규 사진집 3

한치규 지음 / 눈빛 / 2016년 2월

평점 :

찾아 읽는 사진책 224

‘평화 이후’를 바라는 ‘분단 이후’ 이야기

― 분단 이후, 비무장지대와 군사문화

한치규 사진

눈빛 펴냄, 2016.2.25. 3만 원

1929년 함경남도 정평 출신으로, 1·4 후퇴 때 어선을 이용해 월남했다. 그 후 군에 입대해 6·25전쟁에 참전했으며, 1979년 보안사 기조처장(대령)을 마지막으로 예편하기까지 30여 년간 군생활을 하였다. 전쟁 이후 군생활을 사실 그대로 기록할 수 있는 것이 사진이라고 판단해 일본에서 발행하는 사진실기 강좌를 어렵게 구독하여 사진술을 독학으로 익혔다. (사진가 한치규 님 해적이)

사진책 《분단 이후, 비무장지대와 군사문화》(눈빛,2016)를 읽으며 생각에 잠깁니다. 사진책 《분단 이후》는 ‘한치규 사진집’ 셋째 권입니다. 한치규라는 분은 직업군인으로서, 또 아버지로서, 또 수수한 서울사람 가운데 하나로서 사진을 찍었습니다. 사진가라는 이름보다는 ‘사진 즐김이’로서 사진을 한 장 두 장 찬찬히 찍어서 남겼다고 느낍니다.

문화를 이루려는 사진이 아니라 삶을 적으려고 하는 사진이라고 느낍니다. 예술을 펼치려는 사진이 아니라 살림을 아로새기려고 하는 사진이라고 느낍니다. 지난 2012년 5월에 《한씨네 삼남매》가 사진책으로 태어났습니다. 2016년 2월에 《변모하는 서울》과 《분단 이후》가 나란히 사진책으로 태어났습니다.

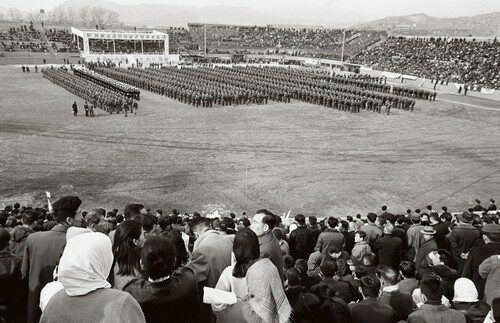

사진책 《분단 이후》를 넘기면, 한치규 님이 마주한 비무장지대와 군대 모습이 낱낱이 드러납니다. 한치규 님은 사병이 아닌 간부(장교)였기에 사진기를 손에 쥘 수 있다고 봅니다. 사병이 군대나 비무장지대에서 사진기를 손에 쥐면 군사법에 걸려서 옥살이를 해야 하거든요. 간부(장교)는 얼마든지 홀가분하게 사진기를 손에 쥐면서 온갖 모습을 담아낼 수 있습니다.

진책 《분단 이후》를 넘깁니다. 한치규 님은 어떤 멋들어진 제식훈련(전국대학교련 실기대회)이나 군사행렬(월남 파병 환송국민대회)도 사진으로 담곤 했지만, 비무장지대나 철책이 있는 곳이라는 생각이 들지 않는 아름다운 이 나라 숲과 골짜기가 아스라이 펼쳐진 모습을 꽤 많이 사진으로 담아서 보여줍니다. 참말 아름다운 모습입니다. 얼핏설핏 철조망이 보이지 않는다면 ‘금수강산’을 찍은 사진이네 하고 느낄 만합니다. 이곳저곳에 길다랗게 철책이 늘어진 모습이 드러나기에 남녘하고 북녘이 갈린 생채기가 사진마다 도사린다고 할 만합니다.

문득 예전 어떤 일을 떠올립니다. 내가 군대에 있을 적입니다. 나는 1990년대에 강원도 양구에서 육군 보병으로 있었고, 이무렵 경계근무를 서든 그냥 지오피에 있든 언제나 ‘맨눈으로 금강산 구경’을 할 수 있었습니다. 안개가 짙게 덮이거나 구름이 두껍게 깔린 날이 아니라면 으레 금강산 봉우리를 보며 지냈어요.

군대에 있는 동안에는 내가 있던 부대나 철책 둘레에 흐르는 냇물이 어떤 냇물인지 몰랐습니다. ‘두타연’이라는 이름은 전역하고 한참 뒤에 알았고 ‘용늪’이라는 이름도 참으로 한참 뒤에서야 깨달았습니다. 두타연이라는 골짝물을 마음껏 헤엄치는 커다란 물고기가 연어인 줄도 나중에서야 알았어요.

사진책 《분단 이후》에 나오는 ‘성명을 알 수 없는 적군묘’ 사진을 보면서 가슴이 싸합니다. 나는 군대에서 수색이나 정찰을 해야 하던 때에 ‘아군 무덤’인지 ‘적군 무덤’인지 알 길이 없는 무덤을 제법 보았습니다. 나뭇가지를 십자가처럼 얽어서 땅에 박은 무덤이에요. 덩굴이 우거진 수풀에 이런 나무십자가 무덤이 꽤 있었어요. 이런 무덤을 볼 적마다 그저 철모를 벗고 고개를 숙입니다. 두 손을 모아서 절을 합니다. 그러고 보면, 교통호를 판다든지 철조망을 새로 치는 일을 할 적마다 땅을 파야 하는데, 이렇게 땅을 파다 보면 뼈다귀도 나오고, 예전 부대에서 파묻은 쓰레기가 썩지도 않은 채 나오기도 했습니다.

‘땅굴 시추 현장’ 사진에서 김이 솔솔 나는 밥 한 그릇 먹으려고 모인 군인을 보며 가슴이 찡합니다. 한겨울에 따끈따끈 김이 나는 밥 한 그릇이라니. 얼마나 따뜻하고 반가울까요. 나는 군대에서 한겨울(혹한기) 훈련을 하다가 숟가락이 입천장에 달라붙어 안 떨어진 적이 있습니다. 이날 수은주로 영하 18도였는데, 언손으로 겨우 숟가락을 쥐어 국물을 떠서 입에 넣고 빼다가 숟가락이 붙었지요. 누군가 뜨거운 물을 얻어 와서 입에 들이부어 주었기에 ‘뜨거운 기운’보다는 ‘숟가락이 떨어졌다’며 마음을 놓던 일이 떠오릅니다. 한겨울에 훈련을 할 적에는 눈밭에 천막을 치고 자면서 누구나 군화를 품에 안고 자요. 그런데 군화를 품에 안고 자도 얼어서 쪼그라드니, 새벽에 다시 군화를 발에 끼우려면 용을 써야 합니다. 그래도 군화가 안 들어가서 발이 다 안 들어간 채 엉성하게 한 시간쯤 걸어서 ‘발에서 나는 땀’으로 군화를 녹이면 비로소 끝까지 다 들어갑니다.

‘파월 장병을 면회하는 가족’ 사진을 보면, 비무장지대에 있던 터라 아무도 면회를 올 수 없는 곳에 아들을 보낸 어머니나 아버지가 어떤 마음이었을까 하는 생각이 이제서야 듭니다. 참으로 그래요. 전쟁훈련을 시키는 군대에 아이를 보내야 하는 어버이는 늘 걱정하고 근심이 가득합니다. 총을 두 손에 쥔 젊은이는 죽음을 늘 코앞에서 맞닥뜨려야 합니다. 목숨이 걸린 일이에요. 내가 죽지 않으려면 너를 죽여야 하는 군대입니다. 평화를 지켜야 한다는 뜻으로 ‘이웃나라 멀쩡한 젊은이’를 죽이도록 훈련을 시키는 군대예요.

분단은 한겨레를 두 나라가 되도록 갈랐습니다. 흔히 ‘군사문화’라 하지만, 아무래도 ‘문화’라 할 수 없는 이 ‘군대신분계급질서’는 두 나라에 아주 깊이 박혔지 싶습니다. 군대에서뿐 아니라 사회에서도 군대 같은 신분이나 계급으로 위아래가 갈리기 일쑤입니다. ‘위에서 시키’면 ‘아래에서는 고스란히 따라’야 합니다. 밥그릇을 비운 숫자(나이값)로도 신분이나 계급이 갈립니다. 전쟁무기도 군부대 크기도 좀처럼 줄어들 낌새가 안 보입니다.

한치규 님이 1960∼70년대에 사진으로 남긴 모습은 스물 몇 해가 지난 1990년대 군부대에서 거의 바뀌지 않았습니다. 그러면 마흔 몇 해가 지난 오늘날 군부대에서는 얼마나 바뀌었을까요? 아니, 이제는 남녘이나 북녘 모든 자리에서 군대가 사라지고 평화가 새롭게 태어날 노릇은 아닌가 하고 생각해 봅니다.

철조망을 걷고 지뢰를 치울 수 있기를 빕니다. 낡은 탱크와 소총은 녹여서 낫과 호미와 쟁기로 바꿀 수 있기를 빕니다. 금수강산이라 일컬을 만큼 아름다운 ‘천연보호구역’마다 군부대가 어김없이 있는데, 천연보호구역을 앞으로도 천연보호구역이 되도록 지킬 수 있기를 빕니다. 군대와 전쟁무기를 앞세운 평화가 아니라, 참말 평화로운 삶과 살림을 짓는 사랑으로 가꾸는 평화가 남북녘에 함께 뿌리내릴 수 있기를 빌어요.

사진책 《분단 이후》를 가만히 덮으면서 다시금 생각합니다. “분단 이후” 어느새 일흔 해나 됩니다. 앞으로는 분단이 아닌 “평화 뒤” 이야기를 사진으로 담고 글로 담으며 그림으로 담을 수 있는 아름다운 삶자리를 일구는 하루가 되기를 꿈꿉니다. 남녘에서는 금강산도 묘향산도 백두산도 마음껏 드나들고, 북녘에서는 지리산도 북한산도 한라산도 마음껏 드나들 수 있는 새로운 삶을 꿈꿉니다. 2016.3.24.니무.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 - 사진책 읽기/사진비평)

* 이 글에 붙인 사진은 '눈빛 출판사'에서 고맙게 보내 주셨습니다 *