-

-

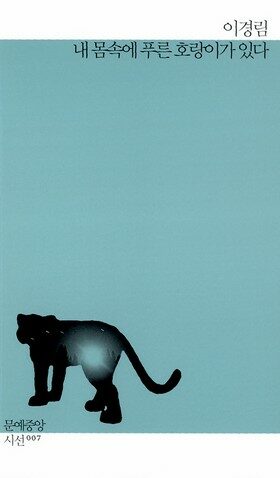

내 몸속에 푸른 호랑이가 있다 ㅣ 문예중앙시선 7

이경림 지음 / 문예중앙 / 2011년 6월

평점 :

시를 노래하는 시 108

할머니는 먼지가 되어 난다

― 내 몸속에 푸른 호랑이가 있다

이경림 글

중앙북스 펴냄, 2011.6.30. 8000원

아이하고 살면서 늘 재미난 이야기를 주고받습니다. 아이는 어른과 다르기 때문에 어른처럼 생각하지 않고 어른처럼 바라보지 않아요. 그래서 어른인 나는 어른다운 내 모습을 가만히 내려놓고는 아이다운 눈길이 되어서 삶과 살림과 사랑을 새롭게 바라보곤 합니다. ‘ㅅ’으로 이어지는 여러 가지를 늘 새삼스레 돌아본다고 할까요. 삶도 살림도 사랑도, 또 사람도 시골도 숲도 모두 ‘ㅅ’으로 이어지는 이야기꾸러미입니다.

이를테면, “달은 왜 떠?”라든지 “아침은 왜 와?”라든지 “겨울인데 왜 더워?”라든지 “여름인데 왜 추워?”라든지 “바람은 어디에서 불어?”라든지 “별은 왜 안 뜨거워?”라든지 “밥은 왜 먹어?”처럼 끝없이 묻고 가없이 물으며 그지없이 묻는 말마다 ‘이제껏 딱딱하게 굳은 머리통’을 마치 수박을 쪼개듯이 쩍 갈라서 생각을 열어 놓습니다.

어떤 이는 바람 소리라 하고 / 어떤 이는 풀벌레 뒤척이는 소리라 / 또 어떤 이는 지구 돌아가는 소리라 / 신음 소리라 / 뉘 우는 소리라 / 하는 그 소리, 밤새 들으며 (우리가 한 바퀴 온전히 어두워지려면)

설렁탕과 곰탕 사이에는 푸른 호랑이 한 마리가 산다 / 어떤 생의 무릎과 혓바닥 사이에는 / 어떤 생의 머리뼈와 어떤 생의 허벅지 살 사이에는 / 형언할 수 없이 슬픈 눈과 사나운 관능을 가진 / 푸른 호랑이 한 마리가 산다 (푸른 호랑이)

이경림 님이 빚은 시집 《내 몸속에 푸른 호랑이가 있다》(중앙북스,2011)를 읽습니다. 아이들하고 재미난 이야기를 주고받으면서 틈틈이 이 시집을 읽습니다. 아이들이 먹을 밥을 차리다가 한두 쪽씩 찬찬히 이 시집을 읽습니다. 밥때랑 밥때 사이에 샛밥을 챙긴다든지 주전부리를 내밀면서 이 시집을 다시 한 번 들춥니다.

어느새 ‘할머니 시인’인 이경림 님은 할머니다운 숨결로 할머니다운 노래를 부릅니다. 다만, 할머니이기 앞서 시인입니다. 그리고 시인이면서 할머니입니다. 할머니이기 앞서 어머니요, 어머니이기 앞서 딸입니다. 어머니이기 앞서 시인이고, 또 딸이기 앞서 시인입니다. 여러 모습이 한몸에 어우러진 삶이요 살림이고 사랑인 이경림 님입니다.

아버지, 살구씨 하나를 뜰에 심었는데 왜 / 귀를 쫑긋 세우고 두 장의 떡잎이 나오나요 (살구마누 장롱)

우리 엄마가 나를 낳은 건 육만 년 전 / 내가 우리 딸을 낳은 건 삼만 오천 년 전 / 우리 딸은 지금 제 배 속에다 팔천 년째 아기를 키우고 있네 (늪)

우리 어머니는 나를 언제 낳았을까요? 거의 안 떠오릅니다. 마흔 몇 해 앞서 나를 낳았을까요, 아니면 마흔하고도 사만 몇 해 앞서 나를 낳았을까요? 내가 우리 아이들을 낳은 때는 언제일까요? 열 해쯤 앞서일까요, 아니면 십만 해나 백만 해 앞서일까요?

오늘 나는 이곳에서 살지만, 백 해나 이백 해나 삼백 해 앞서는 어떤 몸뚱이를 타고 이 땅에서 삶을 지었을까요? 아이들하고 ‘선문답’ 아닌 ‘이야기’를 주고받는 틈틈이 시집 한 권을 읽으면서 머리통을 자꾸 쪼개고 다시 가르며 새롭게 쩍쩍 잘라 봅니다. 굳은 머리가 되지 말고, 열린 머리가 되기를 바라면서 수수께끼를 헤아립니다.

왜 지구는 늘 빙글빙글 도는데 우리는 안 어지럽다고 느낄까요? 어쩌면 우리는 늘 어지러운데 어지러운 줄 잊지는 않을까요? 왜 꽃이 피어야 열매를 맺을까요? 왜 애벌레는 제 몸을 녹여서 나비로 태어날 수 있을까요? 왜 잎사귀는 애벌레가 갉아먹힌 뒤에도 새로 돋을 수 있을까요? 왜 나무는 가지가 잘린 뒤에도 새로 날 수 있을까요? 왜 모든 주검, 사람 주검이든 벌레 주검이든 곧 흙으로 바뀔까요?

아이가 아버지한테 이것저것 온갖 수수께끼를 물을 적에 나도 이 아이한테 갖은 수수께끼를 내놓아 봅니다. 우리는 서로 수수께끼 놀이를 합니다. 아이는 아이한테 궁금한 대목을 묻습니다. 나는 나한테 궁금한 대목을 묻습니다. 얘야, 먼지란 뭘까? 얘야, 참말 밥이란 뭘까? 얘야, 왜 떡이나 빵은 달고 자꾸 손이 갈까? 얘야, 이는 왜 닦아야 할까? 얘야, 이 지구별 한복판에는 뭐가 있을까? 얘야, 왜 사람은 날지 않을까? 얘야, 왜 사람은 우주에서 살 생각을 안 할까?

할머니가 컸을 때 그림자도 있어? / 음― 할머니는 이제 크지 않아 / 왜? / 너무 오래 컸으니까 / 너무 오래 크면 그림자가 이 방에 누울 수가 없으니까? / 응, / 그럼 할머니는 어떻게 돼? / 조금씩 작아지지 / 계속 작아지면 어떻게 돼? / 먼지가 되지 / 먼지가 되면 어떻게 돼? / 먼지는 너무 가벼워 소파 뒤로 장롱 위로 날아다니지…… / 먼지도 그림자가 있어? / 먼지 그림자는 너무 작아 보이지 않을걸 (하룻밤, 푸른 호랑이 11)

시집 《내 몸속에 푸른 호랑이가 있다》는 마치 수수께끼 꾸러미 같습니다. 그리고 이 수수께끼 꾸러미는 퍽 즐겁습니다. 할머니 시인이, 아니 그냥 할머니가 아이하고 주고받는 이야기가 시 하나로 새롭게 태어나는 흐름을 살피면서, 나는 오늘 우리 살림집에서 우리 아이들하고 어떤 노래를 부르는가 하고 되새겨 봅니다.

아직 봄이 아니어 퍽 쌀쌀한 날씨이지만, 신도 안 신고 맨손으로 흙놀이를 하는 두 아이가 자꾸 아버지를 부릅니다. 왜 부르니? 아버지는 오늘 깍두기를 담느라 바쁘거든? 아이들이 부르는 데로 쭐래쭐래 가 보면 흙으로 빚은 떡이며 빵이며 밥이며 국이 있습니다. 뒤꼍에 저희 흙놀이터를 마련해 주었더니 날마다 틈틈이 소꿉밥을 지어서 아버지를 불러요.

그래, 그렇구나. 아버지가 아침저녁으로 밥을 지어 너희들을 부르니, 너희도 너희 사랑스러운 손길을 담은 꿈으로 아름다운 이야기밥을 지어 너희 어버이를 부르는구나. 아버지는 너희 몸을 살찌우는 밥을 주고, 너희는 아버지한테 마음을 살찌우는 밥을 주네.

넋 놓고 가다가 문득 돌아보면 / 어디서 많이 본 듯한 나무 한 그루 서 있고 / 낯모르는 바람이 툭 어깨를 치고 간다 (사람아, 사람아)

나, 한때 벚꽃나무 아래 집을 지었지 / 벚꽃 아래서 밥 먹고 벚꽃 아래서 책 보고 / 벚꽃 아래서 연애하고 벚꽃 아래서 널 낳고 / 하늘만 한 벚꽃 모자를 쓴 채 죽었지 (벚꽃들, 푸른 호랑이 25)

시집을 읽으려면 먼저 마음을 열어야 하는구나 하고 문득 느낍니다. 아무렴, 그렇지요. 시 한 줄을 설명문처럼 읽을 수 없습니다. 시 두 줄을 신문 사설처럼 읽을 수 없습니다. 시 석 줄을 아홉 시 새소식처럼 읽을 수 없습니다. 시 넉 줄을 사건 보도처럼 읽을 수 없습니다. 더군다나 시 다섯 줄을 문학비평으로 읽을 수 없어요.

모든 시는 언제나 내 삶에서 내 사랑을 열어서 내 살림을 내 손으로 기쁨으로 가꾸는 소담스러운 숨결로 읽을 수 있을 뿐이지 싶습니다. 아이들하고 수수께끼 놀이를 하듯이, 온갖 ‘ㅅ’을 잇는 손짓으로 읽는 시이지 싶어요.

살구꽃도, 살내음도, 산들바람도, 사과나무도, 사진 한 장도, 수수팥떡도, 소꿉놀이도, 술래잡기도, 싱그러운 햇살도, 수수한 밥 한 그릇도, 내가 스스로 좋아하는 ‘ㅅ’을 살몃살몃 끄집어 내어 누리는 살림집에서 생생하게 살피는 싯말이 될 수 있습니다.

어떤 여인이 신들을 뒤적거리며 말했다 // ―이거 더 싸게 안 돼요? / 주인이 앙칼지게 신들을 뺏어 제자리에 놓으며 말했다 / ―여긴 도매상이에요 (神들의 도매상, 가방 도매상에서)

시를 쓰는 할머니는 먼지가 되어 납니다. 먼지에도 그림자가 있을 테지만, 이 그림자를 알아볼 수 있는 사람은 매우 드뭅니다. 여느 때에 먼지를 알아보는 사람도 드물지요.

내 눈앞에 먼지가 가만히 날아갑니다. 먼지는 위로 아래로 옆으로 마음껏 춤을 추면서 날아갑니다. 이 먼지 한 톨은 시인 할머니가 바뀐 몸일까요? 어쩌면 시인 할아버지가 바뀐 몸일는지 몰라요. 아니면, 시골지기 할매랑 할배가 바뀐 몸일 수 있고, 무시무시한 임금님이 바뀐 몸일 수 있어요. 착한 아이들이 바뀐 몸일 수 있고, 상냥한 이웃님이 바뀐 몸일 수 있어요.

깔깔거리며 마당놀이를 즐기는 아이들 노랫소리를 들으면서 시집을 조용히 읽습니다. 아이들은 저희 아버지가 시집을 마저 읽을 틈을 기꺼이 내줍니다. 고마워, 아이들아. 이 시집을 다 읽고서 다시 깍두기를 버무려야겠구나. 소금이 잘 밴 무토막에 양념을 고루 섞어서 맛난 깍두기를 담글게. 2016.2.24.물.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 - 시골에서 시읽기)