-

-

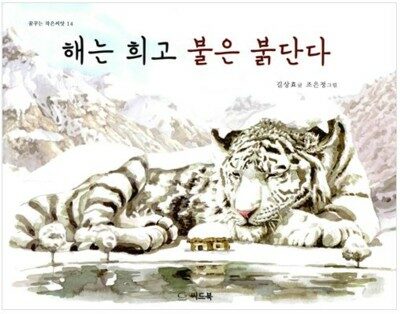

해는 희고 불은 붉단다 ㅣ 꿈꾸는 작은 씨앗 14

길상효 글, 조은정 그림 / 씨드북(주) / 2015년 8월

평점 :

다 함께 즐기는 그림책 559

숲과 시골에서 태어난 빛깔말

― 해는 희고 불은 붉단다

길상효 글

조은정 그림

씨드북 펴냄, 2015.8.30. 11000원

나는 어머니한테서 말을 배웠습니다. 그리고 할아버지한테서 말을 배웠습니다. 여기에 우리 형도 나한테 말을 가르쳐 주었어요. 내가 쓰는 말은 어머니와 할아버지와 형한테서 하나하나 물려받은 말이라고 할 수 있습니다.

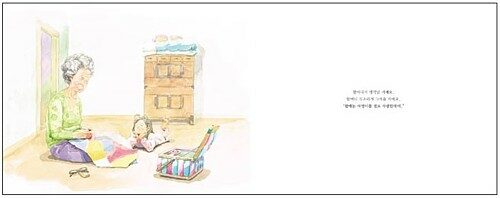

우리 아이들은 나와 곁님한테서 말을 물려받습니다. 나와 곁님은 우리 아이들한테 어머니와 아버지가 되어서 저마다 예전에 물려받은 말을 차곡차곡 물려줍니다. 먼먼 옛날부터 이러한 결대로 흘렀어요. 어버이는 아이한테 가장 사랑스러우면서 아름다운 스승입니다. 아이는 어버이가 가장 사랑스러우면서 반가운 님이에요.

이름 없는 것들에게 첫 이름을 지어 주신 내 할머니의 할머니의 할머니들께 (앞머리)

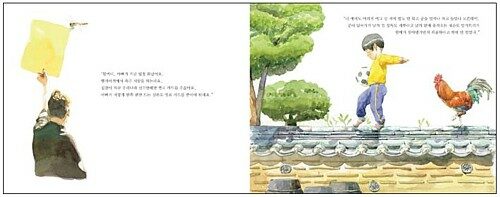

길상효 님이 글을 쓰고, 조은정 님이 그림을 빚은 《해는 희고 불은 붉단다》(씨드북,2015)를 읽습니다. 이 그림책은 시골 할머니한테 찾아가는 도시 가시내(아이)가 시골 할머니한테서 빛깔말을 하나씩 배우는 얼거리로 한겨레 빛깔말 이야기를 들려줍니다. 하양, 노랑, 푸름, 빨강, 검정, 이 다섯 가지 빛깔이 저마다 어디에서 어떻게 태어났는가 하는 이야기를 새롭게 엮어서 들려줍니다.

“할매 어렸을 적엔 하도 배고 고파가 하늘에서 내리는 눈송이가 전부 하얀 떡가루면 얼매나 좋을까 하고는 입 벌려서 받아 먹고 그랬데이.” (4쪽)

‘해맑은’ 웃음이나 ‘해맑은’ 목소리는 무척 반가우면서 고맙습니다. 해맑은 웃음은 더욱 보기 좋고, 해맑은 목소리는 더욱 듣기 좋습니다. ‘해맑다’와 함께 ‘해밝다’라는 낱말이 있습니다. 두 낱말은 “하얗고 맑다”나 “하얗고 밝다”를 뜻할 텐데, 여기에서 말하는 ‘하얗다’는 바로 하늘에 뜬 ‘해’와 같은 모습을 나타냅니다. 그러니, 해맑은 웃음이란 “해처럼 맑은 웃음”이요, 해맑은 목소리는 “해처럼 맑은 목소리”입니다.

가을이 되어 나락이 누렇게 익습니다. 누런 들판을 바라보며 금빛 물결이 출렁인다고도 합니다. 우리 모두를 먹여살리는 가을 들판 ‘나락알(나락 열매)’을 가만히 들여다보면 ‘샛노란’ 빛깔이 떠오르기도 합니다. 잘 익은 나락(벼) 열매를 두고 ‘누렇다’ 같은 빛깔말을 씁니다만, 아직 기계나 낫으로 베지 않고 논에 뿌리를 둔 “잘 익은 나락 열매”를 보면 ‘노란’ 빛깔이에요. ‘노랗다’는 바람에 한들거리는 나락 열매 빛깔이요, ‘누렇다’는 알뜰히 베어 햇볕에 살뜰히 말릴 적에 나락 열매가 차츰 달라지는 빛깔이라고 할 만하구나 싶습니다.

“그런디, 나는 왜 푸른 것을 푸르다고 하는 줄 아나? 풀이 푸르니께 푸르다고 하는 기다.” (13쪽)

아이랑 어버이는 언제나 도란도란 이야기를 주고받으면서 수수께끼 놀이를 하듯이 말을 배우고 가르칩니다. 빛깔 하나를 알려줄 적마다 빛깔하고 얽힌 말마디가 바람을 타고 하늘을 날듯이 춤을 춥니다.

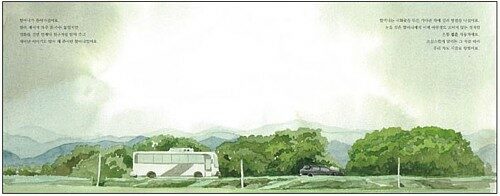

그러고 보니, 지난날에는 누구나 시골에서 살며 온갖 빛깔이 어떻게 태어났는가 하는 대목을 온몸으로 알고 온마음으로 헤아렸으나, 오늘날에는 거의 모든 사람들이 도시에서 살며 빛깔말을 잊거나 몰라요. 말이 태어난 뿌리를 모르기에 아무 말이나 함부로 쓰면서 갖가지 영어가 퍼지니, 하양도 노랑도 풀빛도 빨강도 까망도 밀립니다. 말이 태어난 뿌리를 어른들도 가르치지 못하고 아이들도 궁금하게 여기지 않으니, 그야말로 아무 말이나 엉터리로 쓰면서 우리 넋을 글 한 줄에 슬기롭게 못 담기 일쑤입니다.

할머니는 시골집 뒷산에 묻히셨어요. 풀과 나무가 우거진 푸른 뒷산에요. 여기 서면 할머니 집 마당이 내려다보여요. 해가 쨍쨍한 날 빨랫줄에 널어놓은 하얀 이불 홑청이 사각사각 잘도 마르던 곳이에요. (20쪽)

‘푸르다’는 ‘풀’이라고 하는 숨결에서 비롯한 빛깔말입니다. 그러면 풀이란 무엇일까요? 땅에서 씨앗이 깨어나 뿌리를 내리고 줄기와 잎을 올려 꽃을 피우는 숨결이 바로 ‘풀’입니다. 풀 가운데 저절로 돋으면서 사람이 먹으려고 뜯거나 캐거나 훑으면 ‘나물’이고, 사람이 밭을 따로 일구어 씨앗을 손수 심어서 얻으면 ‘남새’입니다. 나물과 남새를 아울러 ‘푸성귀’라 하지요. 그러니, 밭은 모두 ‘남새밭’입니다. 들이나 산에서 캐는 “먹는 풀”은 들나물이나 멧나물이에요. 요새는 ‘푸르다·풀’하고 얽힌 말밑을 제대로 살피지 못하기에 ‘야채·채소’ 같은 일본 한자말이나 중국 한자말을 함부로 섞어서 잘못 쓰기도 합니다.

새까만 열매를 맺는 ‘까마중’을 보면 ‘검다·까맣다·깜깜하다·캄캄하다’처럼 갈리는 빛깔말을 새삼스레 돌아볼 수 있기도 합니다. 구름을 보고, 새파란 하늘을 보며, 온갖 빛깔로 피어나는 들꽃을 보고, 또 알록달록 고운 나무 열매를 보면, 빛깔을 이루는 낱말은 언제나 숲하고 시골에서 태어나 숲하고 시골에서 싱그러이 자라는구나 하고 깨달을 수 있습니다.

가을에 가을빛을 느끼고, 겨울에 겨울빛을 느끼지요. 봄에 봄빛이 새롭고, 여름에 여름빛이 눈부십니다. 크레파스에 있는 빛깔이 아니라, 우리 둘레에 있는 빛깔입니다. 눈을 들어 둘레를 살필 때에 알아차리는 빛깔이고, 우리를 둘러싼 삶터를 넉넉히 품으면서 새로 배우는 빛깔입니다.

그런데 아이들은 문득 고개를 갸우뚱해 하리라 느껴요. 왜 그러한가 하면 여느 살림집에서 가스불을 켜면 파란 불꽃이 일거든요. 나무를 태우는 빛깔일 때에 ‘붉다’를 알려줄 텐데, 도시에서는 장작불을 보여주기에는 만만하지 않겠지요. 그때에는 이 그림책 《해는 희고 불은 붉단다》를 넌지시 펼쳐서 아이하고 빛깔말을 새롭게 바라보고 함께 생각해 보셔요. 4348.10.28.물.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 시골 아버지 그림책 읽기)