이 글은 사흘 앞서 9월 23일 저녁 이야기입니다.

글은 오늘에서야 씁니다.

..

바람개비를 오린 저녁

거의 마지막에 이른 교정지를 보느라 아침부터 저녁까지 눈이랑 몸 쉴 틈이 없다가 문득 일손을 멈춘다. 인쇄소에 넘기기 앞서 바지런히 교정지를 보기는 해야 하지만, 내가 아이들을 너무 잊은 채 혼자 내달리기만 하지는 않나? 이 원고를 책으로 꾸미면 이 책도 언제나처럼 우리 아이들한테 남기는 선물인데, 집에서는 글을 쓰거나 원고를 손질할 적에 아이들하고 못 놀면서 책을 엮어도 되나?

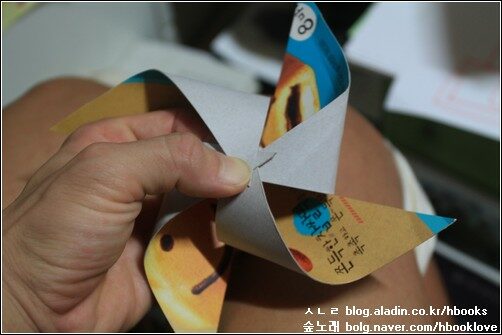

등허리와 팔까지 결리지만 한동안 일을 쉬기로 하면서 종이를 오린다. 큰아이가 다가와서 들여다본다. “바람개비야?” “어떻게 알았어?” “응, 그냥.” 두꺼운 종이로 오린 바람개비는 잘 안 돌아간다. 너무 두꺼운 종이라서 안 되네. 두꺼운 종이 바람개비는 치우고 얇은 종이로 새로 오린다. 얇은 종이는 잘 돈다. 큰아이한테 건넨다. 작은아이는 누나더러 “어디? 어디? 봐 봐.” 하더니 저 혼자 갖고 놀면서 누나한테는 안 준다.

두 아이한테 하나씩 주어야 한다고 여겼지만 작은아이 녀석이 제 몫을 안 기다리고 누나가 노는 바람개비를 빼앗네. 얘야, 이러면 네 누나한테 한결 이쁘게 바람개비를 오려 줄 텐데? 커다란 바람개비를 갖고 노는 작은아이를 바라보면서 작은 종이를 오려서 작은 바람개비를 빚는다. 작은 바람개비도 잘 돈다. 작은아이는 작은 바람개비에 더 눈이 가는 듯하지만, 그럼 안 되지. 바람개비 놀이를 하는 아이들을 지켜보면서 마지막 일손을 다시 붙잡는다. 4348.9.25.쇠.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 아버지 육아일기)