나는 책을 못 읽어도

다친 자리가 찬찬히 아물고 고름이 터지면서 마음이 조금씩 너그러워진다. 아파서 쩔쩔매거나 넋을 잃고 끙끙거릴 적에는 ‘다 나아서 아이들하고 노는 모습’만 마음속에 그리는데, 이동안 아이들은 저희끼리 잘 놀고, 저희끼리 책도 잘 본다.

아픔이 가셔도 책을 집기는 어렵다. 큰숨을 몰아쉬면서 몸이 어떠한가를 살핀다. 게다가 아픔이 가신 뒤에는 아이들한테 밥을 차려 주어야 한다. 아픔이 가셨다고 해서 느긋할 수 없고, 아프지 않은 동안 바지런히 밥을 지어서 밥상에 놓아야 한다. 이러고 나서 다시 쓰러져야 한다.

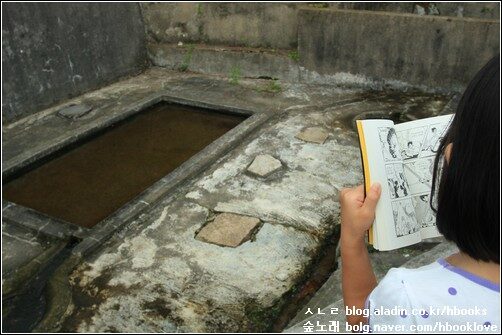

함께 마실을 다닐 적에 아이들은 “가방 무거워.” 한 마디로 가방을 모두 아버지한테 맡긴다. 나는 아이들 짐이랑 장난감까지 짊어지면서 싱글빙글 땀을 흘린다. 홀가분한 아이들은 마음껏 웃고 논다. 책순이는 길을 걸으면서 책을 읽기도 한다. 그래, 너희 아버지는 책도 못 읽고 놀지 못하더라도 다 괜찮고 즐겁지. 너희 모습을 보기만 해도 흐뭇하고, 너희가 놀거나 책을 읽는 모습을 지켜보면서 새로운 책을 느끼거나 읽기도 한다. 4348.9.6.해.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 삶과 책읽기)