-

-

밥은 묵고 가야제! - 편지 아재 류상진의 우리 동네 사람들

류상진 지음 / 봄날의책 / 2015년 6월

평점 :

책읽기 삶읽기 193

“도시 사람들은 우추고 산가 몰것어!”

― 밥은 묵고 가야제!

류상진 글

봄날의책 펴냄, 2015.6.15.

서울에 가면 고장말을 내려놓고 서울말을 쓰는 사람이 있습니다. 서울에 가도 고장말을 내려놓지 않고 고장말을 쓰는 사람이 있습니다. 서울 아닌 고장에서 살거나 시골에서 살면서 학교를 오래 다닌 사람일수록 서울에서 고장말을 내려놓기 마련입니다. 서울 아닌 고장에서 태어나거나 시골에서 태어나서 사는 동안 학교를 오래 안 다닌 사람일수록 서울에서도 고장말을 쓰기 마련입니다.

시골에 있는 학교라고 해서 아이들이 시골말을 쓰지는 않습니다. 왜냐하면, 시골학교 교사가 모두 시골사람은 아니기 때문입니다. 더군다나 교과서는 시골말 아닌 서울말로 나옵니다. 그러니, 아이들은 학교를 다니면서 ‘교과서를 배운다’기보다는 ‘교과서에 적힌 서울말을 배운다’고도 할 수 있습니다.

“영남이는 내 이름이 맞는디 그란디 으디여?” “여기는 보성우체국입니다!” “머시라고? 무챗국이라고? 무챗국이 머시여? 잘 안 들린께 크게 말해봐!” “무챗국이 아니고 우, 체, 국이라니까요오!” “무챗국이 머신디 그래싸아?” (27쪽)

“첨에 우리 아들이 지금 우리 며느리를 지 각시 될 사람이라고 데꼬 왔는디 내가 보기는 으째 센찬하디 센찬해갖고 ‘저거시 참말로 우리 며느리가 되꺼인가?’ 싶드랑께! 그라고 또 ‘저거시 인자 우리 집 며느리라고 와갖고 소가지 읍는 짓거리나 하고 댕기문 으짜끄나?’ 그라고 꺽정을 참말로 만이 했당께! 그란디 시집와서부터 지가 할 일을 척척 해내고 동네서 누가 일 잔 해주라고 그라문 그라고 잘한다고 칭찬을 해싼께. 우추고 도시서 산 사람이 촌 일을 그라고 잘한고 내가 놀래부렇단께!” (265쪽)

전남 보성에서 우체국 일꾼으로 마흔 해를 일하다가 2015년에 정년퇴직을 했다는 류상진 님이 빚은 《밥은 묵고 가야제!》(봄날의책,2015)를 읽습니다. 시골 우체국 일꾼인 류상진 님은 전남 광주에서 펴내는 잡지 〈전라도닷컴〉에 꾸준히 이녁 이야기를 싣습니다. ‘큰가방속 이야기’라는 이름으로 싣는 이야기로, 2015년 7월호 〈전라도닷컴〉에 예순일곱째 이야기가 실렸어요. 이 이야기는 《밥은 묵고 가야제!》라는 도톰하고 예쁜 책에 고스란히 실립니다.

잡지에서 읽은 이야기를 예쁘장한 책으로 다시 읽는 느낌은 새롭습니다. 그런데, 나는 전라도에서 나고 자란 사람이 아닌 터라, 여러 차례 이 이야기를 다시 읽어도 ‘낯선 말’이 가득합니다.

우체국 일꾼인 류상진 님은 ‘서울말’을 씁니다. 그렇지만 류상진 님이 만나는 시골 할매와 할배는 언제나 ‘시골말’만 씁니다. 류상진 님도 시골말을 쓴다면 더욱 재미있으리라 생각하는데, 다시 생각해 보면, 류상진 님이 서울말을 쓰기에 이 책이 ‘덜 낯설’ 수 있구나 싶기도 합니다.

“예에? 6천 원을 벌어요?” “우리가 파스 살라고 율포 약국까지 갈라문 오고가고 버스 차비가 6천 원이여! 그라고 또 그냥은 못 온께 멋 좀 사묵고 차 지달리고 그라문 한나잘은 가불고 그랑께 만 원도 더 벌었것네!” (34쪽)

“거시기 혹시 잔돈 잔 이쓰까?” “잔돈이요? 그걸 어디에 쓰시게요?” “혹시 버스 운전수가 내가 만 완짜리 준다고 화내고 그라문 안 된께 미리서 잔 바까갖고 갈라고.” (83쪽)

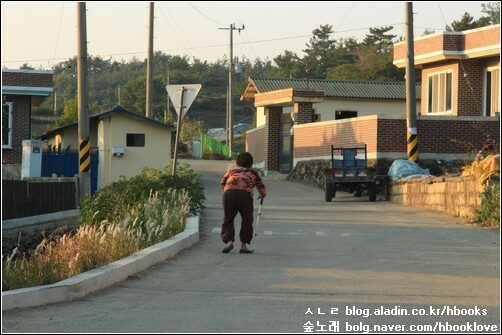

아침에 이웃집 할배가 우리 집에 찾아와서 이녁 밭뙈기에서 자라는 약초를 사진으로 찍어 보지 않겠느냐고 물으십니다. 어제 마을 뒤쪽 천등산에 놀러왔다는 서울사람 넷이서 걸어서 우리 마을 쪽으로 내려오다가 할배네 밭에서 자라는 ‘소엽’을 보고는 다른 고장에서는 소엽이 이렇게 이쁘게 자라는 모습을 못 보았다며 사진을 엄청나게 찍었다고 말씀합니다. 제가 사진 찍는 일을 하니, 저도 할배 밭에 와서 사진을 찍어 보라고 하십니다.

‘소엽’이 뭘 말하는지 종잡을 수 없습니다. 들깨하고 비슷한 풀을 할배가 밭뙈기 가득 심어서 기르는 줄 알기는 하는데, 그 풀이 무슨 풀인가 하고 더 헤아리지 않고 지냈습니다.

사전을 찾아보니 ‘소엽(蘇葉)’은 중국에서 ‘자소(紫蘇)’라 일컫는 풀이라 하며, 한국에서는 ‘차조기(차즈기)’라 하는 풀입니다. 아하 그렇구나 하고 고개를 끄덕입니다. 차조기였구나.

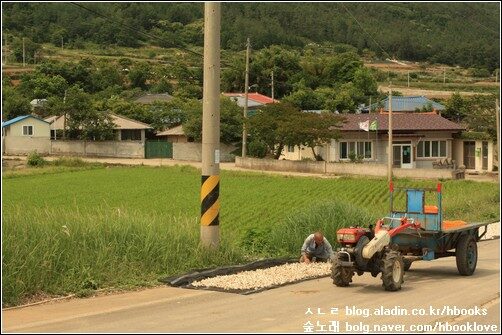

우리 식구가 전남 고흥 시골로 들어와서 처음 살 무렵, 마을 할매랑 할배가 으레 ‘종자’라고 해서, ‘종자’가 뭔 말인가 하고 한참 갸웃거린 적이 있습니다. ‘종재’라고도 하고 ‘종자’라고도 해서 고개를 갸웃거리다가, ‘벼 종재’나 ‘벼 종자’라 할 적에 ‘種子’라는 한자말인 줄 알아차렸습니다. 그러니까, 한국말로는 ‘씨앗’입니다. ‘볍씨’라 하거나 ‘씨나락’이라 해야 쉽게 알아들을 텐데, 시골 할매랑 할배는 농협이나 면소재지나 군청에서 쓰는 한자말로 논일이나 밭일을 이야기합니다. 더구나, 시골 어르신들은 농협 일꾼이나 공무원처럼 서울말(표준말)대로 말하지 않고 높낮이를 섞어서 말꼴을 달리 쓰시기에, 한참 듣고 또 들어야 비로소 알아듣는 말이 제법 많습니다.

“내가 항상 아재한테 심바람만 시켜싼께 미안흐다만. 진작부터 멋을 잔 줬으문 좋것다 그랬는디 촌에서 줄 것이 머시 있어야제. 그란디 오늘 이것이라도 있응께 내가 한 주먹 싸주께 갖고 가서 자셔 잉!” (102쪽)

“시방 우리 집 편지통에 애기들이 있당께. 그란께 안 되야!” “애기들이 있다니요? 그건 또 무슨 말씀이세요?” “와따아! 말귀도 징허게 못 알아묵네! 새가 새끼를 까놓고 있는디 거그다 그것을 너문 쓰것어? … 딴 집에 더 크고 널룹고 이삔 편지통도 많은디 해필 우리 집 째깐한 통에다 새끼를 까놨당께. 안 쫍은가 몰것네!” (153쪽)

《밥은 묵고 가야제!》를 천천히 여러 차례 곱씹으면서 읽습니다. 이 책에 실린 보성 시골말을 보성 시골 할매랑 할배가 어떤 높낮이하고 결로 말씀하는가 하고 헤아리면서 여러 차례 되읽습니다. 귀로만 듣는다면 짐짓 못 알아듣겠네 싶던 말마디여도, 여러 차례 되읽고 내 입으로도 읊어 보니 뜻이나 느낌이 살아납니다. “예쁜 우체통”이 아닌 “이삔 편지통”이라 말하니 한결 재미있습니다. 류상진 님은 “우체국 배달 직원”이지만 시골 어르신들은 하나같이 “편지 아재”라고 부릅니다. “편지 아재”라는 이름도 대단히 살갑습니다. “조그마한 통”이라 않고 “째깐한 통”이라 하니, 말느낌이 사랑스레 살아나는구나 싶습니다. “안 좁은가 모르겠네”가 아닌 “안 쫍은가 몰것네”라 하니, 말빛이 새롭구나 싶습니다.

“아침에 생각하기는 우체국이 가까운께 금방 갖다 와도 되것대! 그란디 장에 가서 생각해본께 징하게 멀드만. 그라고 날은 떠운디 암만 생각해도 다리가 아파서 죽어도 못 가것드란께! 그래서 그냥 갖고 와부렇어!” (189쪽)

“아침 일찍 아들이 직장에 출근한다고 나가고 나문, 그담에는 손지들 학교 간다고 나가제. 며느리도 맞벌이한다고 나감시로 ‘엄니! 멋 잡수고 싶은 것 있으문 이리 전화해가꼬 시켜 드씨요!’ 하고 나가불문, 하루 종일 누구하고 말할 사람이 있는가 으짠가. 그래갖고 도시 사람들은 우추고 산가 몰것어!” “그럼 다시 내려오니 좋으세요?” “인자 편코 좋제에! 아무리 내 집이 작고 혼자 살아도 유제(이웃)에 놀러갈 디도 있고, 이라고 여그저그 돌아댕김서 일도 하고 그라문 하루가 우추고 간지도 모르고 가분디. 도시서 하루 지낼라문 꼭 죄도 없이 징역 사는 것 같응께. 우리 같은 사람은 못 살 것드만!” (305쪽)

소설을 쓰는 조정래 님이 빚은 《태백산맥》은 벌교를 바탕으로 해서 이야기를 엮었다고 합니다. 벌교는 보성군에 딸린 읍입니다. 벌교에는 조정래문학관이 있습니다. 《밥은 묵고 가야제!》를 쓴 류상진 님은 보성에서만 마흔 해 동안 시골마을을 돌면서 편지를 날랐습니다. 이동안 류상진 님은 보성 시골마을 할매랑 할배가 이녁한테 들려준 ‘말노래’를 귀여겨들은 뒤 차곡차곡 갈무리해 놓았습니다.

그런데, 류상진 님은 ‘말마디’만 갈무리하지 않고, ‘말마디에 깃든 이야기’를 갈무리했습니다. 그래서, 류상진 님이 빚은 이 책은 ‘말노래’입니다. 삶노래라고도 할 만하고, 사랑노래라고도 할 만합니다. 시골에서 나고 자라서 시골일을 하는 할매랑 할배 가슴마다 싱그러이 살아서 춤추는 노래를 고이 받아안아서 새로운 이야기로 엮은 “편지 아재 삶”이라고 할까요.

“도시 사람들은 우추고 산가 몰것어!”라고 읊은 할매 말을 가만히 돌아봅니다. 시골을 떠나 도시에서 자리잡은 아들네에서 여러 날 지내면서 괴로웠다는 할매는 끝내 시골집으로 돌아왔다고 합니다. 아들은 이녁 어머니가 시골에서 ‘고된 일을 그만하기’를 바라는 마음이었을 테지만, 시골 할매인 어머니는 ‘아무 일도 안 하고 가만히 아파트 방 한켠에 앉아서만 지내’자니 죽을 맛이었다고 합니다. 더군다나 만날 이웃도 없고, 어디가 어디인지 알 길이 없어서 길을 잃을까 걱정스러워 나들이도 못 다닌다고 하니까, 참말로 시골 할매한테 큰도시 아파트는 ‘징역살이’일 만하겠구나 싶습니다.

그런데 시골 할매한테만 아파트살이가 힘들지 않아요. 나도 곁님도 우리 아이들도 도시에서는 길찾기가 무척 벅찹니다. 모두 똑같이 줄을 지은 아파트와 건물이요, 찻길도 자동차도 똑같이 생긴 도시에서 길을 안 잃기란 수월하지 않습니다. 가끔 서울마실을 할 적에 으레 길을 잃고 한참 헤매기 일쑤입니다. 그리고, 도시에는 다리를 쉴 만한 나무그늘을 찾기 어렵고, 아픈 다리를 쉴 만한 풀밭조차 없습니다.

지난주 회천면 도강마을 우편물을 배달하다 군에서 보낸 편지 한 통을 가지고 마을의 중간쯤에 살고 계시는 할머니 댁 마당으로 들어가 “오늘은 반가운 소식이 왔네요!” 하였더니 방문이 ‘덜컹!’ 열리며 “반간 소식이라니? 그라문 우리 영길이가 편지 보냈어?” 하며 고개를 내미셨다. “네, 영길이가 편지를 보냈어요.” “그란디 머시라고 왔어? 어서 일거봐! 어서어! 아이고오! 애린 것이 을마나 고생을 많이 하고 있으까? 날도 징하게 춥고 그란디.” 하시는 할머니 눈가에는 어느새 이슬이 맺히기 시작하였다. “지금 울려고 그러시는 거죠? 그렇지요?” “아니이! 안 울어!” (292쪽)

가슴이 따순 이웃을 만난 마흔 해 삶자락이 도톰한 책 한 권에 흐릅니다. 웃음하고 눈물로 어우러진 수수한 이웃이 살아가는 노래가 ‘이삔’ 책 한 권에서 흐릅니다.

흙을 만지고 사는 할매랑 할배한테서는 흙내음이 납니다. 풀을 뜯고 나물을 무쳐서 먹는 할매랑 할배한테서는 풀빛이 돕니다. 나무하고 이웃하는 삶이기에 나무와 같이 듬직합니다. 새파란 하늘숨을 마시는 나날이기에 너른 하늘처럼 드넓고 푸른 넋입니다. 멧새와 풀벌레와 개구리가 노래하는 보금자리에서 살림을 꾸리니, 모든 말마디는 언제나 노래가 되어 빛납니다.

나는 오늘 이 ‘쪼깬한’ 시골마을에서 아이들하고 ‘우추고’ 살면서 사랑스러운 꿈을 꿀 만한가 하고 생각해 봅니다. ‘멋’을 하면서 일하거나 놀고, ‘멋’을 가슴에 담으면서 하하하 하고 웃을까 하고 헤아립니다. 4348.7.10.쇠.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 시골에서 책읽기)