-

-

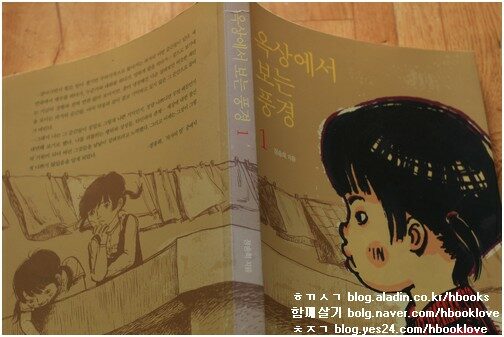

옥상에서 보는 풍경 1

정송희 글.그림 / 새만화책 / 2009년 1월

평점 :

품절

만화책 즐겨읽기 473

내가 손수 심어서 피우는 꽃

― 옥상에서 보는 풍경 1

정송희 글·그림

새만화책, 2009.1.15.

정송희 님이 선보인 만화책 《옥상에서 보는 풍경》(새만화책,2009)은 정송희 님이 보낸 어린 나날 이야기입니다. 다른 사람이 아닌 바로 정송희 님 어린 나날을 고스란히 밝혀서 그린 만화입니다. 이 책에 ‘1’라는 숫자가 붙은 만큼 뒷이야기가 곧 나올 듯했는데, 2009년에 첫 권이 나온 뒤 여섯 해가 되도록 다음 권은 나오지 못합니다. 정송희 님은 다른 만화도 꾸준히 그리시는 듯한데, 아무래도 ‘내 이야기’를 그리기가 훨씬 어려울까요.

만화에 담는 이야기는 크게 보면 두 가지입니다. 하나는 내가 스스로 겪은 이야기입니다. 다른 하나는 내가 스스로 겪지 않은 이야기입니다. 내가 스스로 겪은 이야기는 ‘한 번 그리면 끝’이라고 여길는지 모르지만, 내 이야기만 만화로 그리더라도 끝없이 새로운 이야기가 샘솟을 만합니다. 왜냐하면, 어릴 적에 즐기는 놀이 하나를 놓고도 수많은 이야기가 있어요. 날마다 즐긴 놀이는 날마다 새롭게 맞아들인 이야기가 있습니다.

내가 겪지 않은 이야기는 ‘취재’를 해야 합니다. 머릿속으로 그린 이야기를 그리더라도, 이 이야기를 그리려면 여러모로 깊고 넓게 살펴서 더 배워야 하고, 다른 책도 많이 읽어야 하며, 여러 사람한테서 이야기를 들어야 합니다.

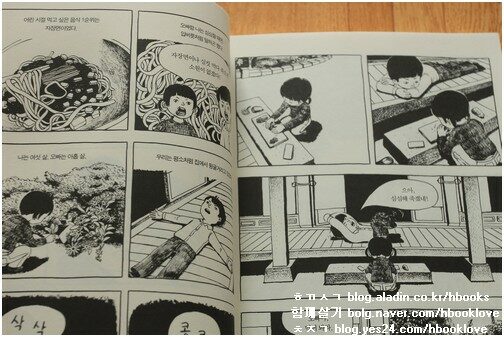

- “흙으로 된 걸 어떻게 먹냐?” ‘그걸 누가 모르나. 적어도 예쁘게 만들었으니, 맛있게 먹는 시늉이라도 하면 좋지 않은가. 심심해 죽겠단 사람이 그거 하나 못 해? 나는 가짜를 진짜처럼 먹는 법을 오빠에게 보여주기로 했다.’ (10쪽)

- ‘공기놀이는 잘 하는 사람이랑 잘 못하는 사람이 한 조가 돼야 재밌나 보다.’ (31쪽)

- ‘광주 집에는 마당이 없어서 메리처럼 큰 개는 살기 힘들단다. 엄마는 새벽부터 밤까지 개미처럼 바쁘다. 나는 도움은커녕 방해만 된단다.’ (35쪽)

내 이야기를 그리는 만화는, 한 마디로 말하자면, 내가 손수 심어서 피우는 꽃이라고 할 만합니다. 내가 기쁘게 가꾸어 피운 꽃을 이웃한테 보여주려고 하는 이야기가 바로 ‘내 이야기’인 셈입니다. 그러니, 《옥상에서 보는 풍경》은 정송희 님이 손수 가꾼 꽃과 같은 이야기입니다. 만화라는 틀로 담아서 새롭게 들려주는 작고 수수한 삶입니다. 이 땅에서 태어나 살아가는 모든 수수한 이웃이 저마다 어떤 생각과 마음으로 어떤 사랑과 꿈을 가꾸었는가 하는 실마리를 보여주는 이야기입니다.

그러면, 정송희 님은 어릴 적에 무엇을 보았을까요? 한숨 짓는 어머니를 보고, 고단한 어머니를 보며, 한숨과 고단함이 잇달아 흐르지만 웃음과 느긋함을 잃지 않는 어머니를 봅니다. 어느 모로 보면 무뚝뚝하지만 살가운 마음이 넘치는 아버지를 봅니다. 조잘조잘 시끄러운 듯해도 사랑스러운 언니를 봅니다. 하나뿐인 오빠를 봅니다. 그리고, 시골에서 즐기는 온갖 놀이를 보고, 도시로 살림집을 옮기고 나서 늘 따분하게 흐르는 하루를 봅니다.

《옥상에서 보는 풍경》을 보면, 그린이 정송희 님이 혼잣말로 읊는 대목이 자주 나옵니다. 나이가 들고 나서 옛날을 돌아보니 하나씩 떠오르는 ‘혼잣말 같은 이야기’일 수 있으나, 이 모든 혼잣말 같은 이야기는 바로 정송희 님 스스로 어릴 적에 그 자리에 느낀 이야기이지 싶습니다. 오랫동안 가슴에 남은 이야기입니다. 사진을 찍지 않았어도 사진처럼 가슴에 아로새긴 이야기입니다. 앞으로 정송희 님이 아이를 낳는다면 아이한테 물려주고 싶은 이야기입니다.

- “기역, 니은, 디귿.” “저건 뭐다냐?” “몰라.” “거기, 왜 안 따라하냐?” “그게, 뭔지 몰라서라.” “모르니까 따라해야제!” ‘말문이 막혔다. 점점 아무 생각도 나지 않았다. 이렇게 많은 친구들이 있는데, 이렇게 재미없다는 게 신기했다.’ (43∼44쪽)

- ‘집에 있을 땐 심심해 죽겠더니, 학교에 가니까 집에 오고 싶었다.’ (45쪽)

- ‘셋째 언니는 우리들의 자랑거리다. 그리고 착하다.’ (57쪽)

재미있다 싶은 놀이를 많이 하며 보낸 어린 나날이 되어야, 만화로 그릴 만한 이야기가 많지 않습니다. 재미있다 싶은 놀이는 거의 못 하면서 따분하게 보낸 어린 나날이라 하더라도, 만화로 그릴 만한 이야기는 많습니다.

어릴 적에 올려다본 하늘 이야기를 얼마든지 그릴 수 있습니다. 어릴 적에 혼자 맡은 꽃내음 이야기를 얼마든지 그릴 수 있습니다. 어릴 적에 천천히 걷던 길을 가만히 그릴 수 있습니다. 어릴 적에 먹던 밥과 오늘 먹는 밥을 가만히 헤아리면서 이야기 하나를 그릴 수 있습니다.

- “우리 집도 슈퍼 하면 좋겠다.” “왜?” “맞아, 그럼 좋겠다.” “너, 과자 맘껏 먹고 싶어서 그러제?” “어, 그럴 수도 있구마잉!” “저, 능청!” “그게 아녀. 슈퍼 아줌마는 편해 보이는데, 엄마는 여인숙 한다고 만날 이불 빨고, 청소하고, 쉴 틈이 없잖냐!” “원메, 참말로 기특하네!” “오!” (63쪽)

- “나도 처녀 적에, 제비 다리 고쳐 준 적이 있었제.” “제비가 뭐라도 가져왔다요?” “그건 모르겠다. 암튼, 이듬해 봄에 그 제비가 다시 오긴 했제. 그 제비를 다시 보니까 그저 좋더구만, 내 맘이.” (66∼67쪽)

- “나중에 훌륭한 사람이 되어서, 너처럼 힘든 일에 처한 사람을 도우면 되제.” “도움은 아줌마한테서 받았는데, 왜 다른 사람한테 은혜를 갚는다요?” “세상일이란 게 그렇다잉.” (85쪽)

과자 한 봉지를 먹으면서 이야기꽃을 피웁니다. 네 사람이 과자 한 봉지를 먹으면서 이야기잔치를 펼칩니다. 과자 한 봉지쯤이라면 곧 바닥이 날 테지요. 그러나, 서로 한 조각씩 천천히 씹으면서 까르르 웃을 수 있습니다. 아무래도 아쉬워 누구 한 사람이 심부름을 다녀올 수 있고, 밭둑에서 쑥을 뜯어 쑥부침개를 부칠 수 있습니다. 슬슬 밥을 차릴 수 있으며, 마당에 놓은 평상에 드러누워 봄볕을 먹을 수 있어요. 봄이니 들마실을 하면서 유채잎을 뜯거나 봄나물을 캘 수 있습니다.

과자 한 봉지를 사러 함께 나들이를 다녀오며 이야기꽃을 피웁니다. 조잘조잘 떠들면서 나들이를 갑니다. 과자는 두 봉지나 세 봉지를 살 수 있지만, 한 봉지만 살 수 있습니다. 고작 과자 한 봉지라 하지만, 과자 한 봉지를 사러 일부러 제법 먼 조그마한 가게까지 갈 수 있어요. 과자를 사려는 뜻보다, 마음 맞는 동무랑 천천히 나들이를 하면서 이야기를 나누려는 뜻입니다. 이리하여, 어릴 적에 겪은 이런 ‘과자 사러 다녀온 이야기’를 얼마든지 만화로도 그릴 수 있고 글로도 쓸 수 있어요.

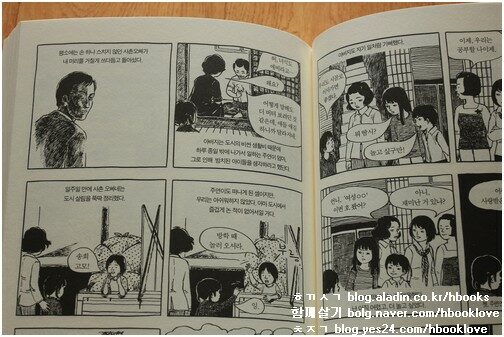

- ‘짝꿍은 마치 내가 없는 듯, 혼자서 계속 먹는다. 이 모든 게 내겐 매우 낯설다. 엄마는 먹을 게 있으면 항상 나눠 먹었다.’ (89쪽)

- ‘또 여인숙이 문제인가, 이 사람이나 저 사람이나. 먹고살자고 하는 일인데, 다른 사람한테 피해 주는 것도 아니고. 주산을 잘하던 셋째 언니는 얼마 전 은행에 취직했다. 셋째 언니는 남들이 집에서 나가는 시간보다 30분에서 1시간 일찍 나간다. 아침에 여인숙에서 나오는 모습을 보일 수 없다는 것이다. 도대체 여인숙이 뭐길래.’ (123쪽)

- ‘여름방학이 되면 할머니 집에 내려갔다. 들판과 냇가에서 하루 종일 놀다 보면, 어느새 자그만 마을에 어둠이 깔리고, 하늘은 붉은 석양으로 물들어 있었다. 우리 식구도 시골에서 살면 참 좋을 텐데.’ (140쪽)

한국 만화에서 크게 모자란 대목은 ‘수수한 맛’입니다. 한국 만화에서 좀처럼 찾아볼 수 없는 대목은 ‘투박한 사랑’입니다. 한국 만화에서 자꾸 도드라지는 아쉬운 대목은 ‘작은 삶’입니다.

군사독재가 있었고, 군사쿠테타가 있었으며, 끔찍한 학살이 있었습니다. 거짓부렁으로 가득한 신문과 방송과 책이 있으며, 무시무시한 입시지옥이 있으며, 끝없는 경제개발과 새마을운동이 있습니다. 그런데, 이런 수렁에서도 아이들은 웃고 뛰놉니다. 아무리 학원과 학교 사이에서 쳇바퀴를 돌더라도, 아이들은 언제나 작은 놀잇감 하나로도 신나게 웃고 떠듭니다.

다시 말하자면, 정치와 사회와 경제가 사람들을 짓누르거나 억누르더라도, 작고 수수한 사람들은 오순도순 어깨동무를 하면서 웃음꽃을 피웁니다. 웃음꽃은 언제나 이야기가 되고, 이야기가 되는 웃음꽃이 있기에 삶을 짓습니다.

어느 역사 현장에 있어야만 이야기를 할 수 있지 않습니다. 고무줄놀이를 이야기할 수 있습니다. 딱지치기와 구슬치기를 이야기할 수 있습니다. 가랑잎이 구르는 소리를 듣고 까르르 웃은 하루를 이야기할 수 있습니다. 우리는 서로 주고받을 이야기가 아주 많습니다.

- ‘평소에는 손 하나 스치지 않던 사촌오빠가 내 머리를 거칠게 쓰다듬고 돌아섰다. 아버지는 도시의 비싼 생활비 때문에 하루 종일 밖에 나가서 일하는 주연이 엄마, 그로 인해 방치된 아이들을 생각하라고 했단다. 일주일 만에 사촌오빠네는 도시 살림을 뚝딱 정리했다. 주연이도 떠나게 된 셈이지만, 우리는 아쉬워하지 않았다. 아마 도시에서 즐겁게 논 적이 없어서일 거다.’ (142쪽)

꽃이 핍니다. 내가 심은 꽃이 피고, 내가 안 심은 꽃이 핍니다. 내가 심은 꽃은 어느새 지더니 새롭게 씨앗을 맺어 둘레에 퍼집니다. 한 번 심은 꽃은 스스로 씨앗을 퍼뜨리며 씩씩한 어미꽃이 됩니다. 어쩌면 온누리 들과 숲을 가득 채우는 수많은 꽃은 맨 처음에 누군가 심은 씨앗이 퍼진 아이들일 수 있습니다. 작은 손길 하나로 심은 사랑이 오랫동안 천천히 퍼지면서 지구별을 아름답게 가꾼다고 할 만합니다.

조그마한 만화책에 담은 조그마한 이야기가 꽃처럼 핍니다. 네 이야기가 피고, 내 이야기가 핍니다. 우리 이야기가 활짝 핍니다. 봄바람을 맞으면서 피고, 봄볕을 먹으면서 핍니다. 사이좋게 피어나는 이야기는 두고두고 아름다운 숨결이 되어 이 땅에서 새로 태어나 자라는 아이들한테 예쁜 이야기밥이 됩니다. 4348.3.17.불.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규/함께살기 . 2015 - 시골에서 만화읽기)