-

-

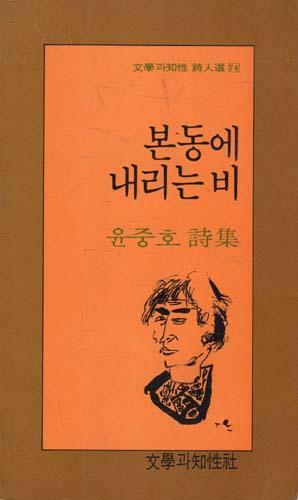

본동에 내리는 비 ㅣ 문학과지성 시인선 74

윤중호 지음 / 문학과지성사 / 1988년 11월

평점 :

품절

시를 말하는 시 74

시와 술잔

― 본동에 내리는 비

윤중호 글

문학과지성사 펴냄, 1988.11.15.

꽃밭을 키우는 사람은 꽃밭에 물을 줍니다. 텃밭을 일구는 사람은 텃밭에 물을 줍니다. 꽃밭이나 텃밭에는 물을 주지 않으면 꽃이나 남새가 제대로 살지 못합니다. 사람이 따로 심었기 때문에 사람이 돌보아야 할 수 있지만, 꽃씨나 풀씨를 심으면서 이 아이들이 이 땅에서 어떻게 자라기를 바라는가 하는 이야기를 씨앗한테 들려주지 않았기 때문입니다.

감나무에 물을 주는 일이란 없습니다. 포도나무에 비료를 줄 일이란 없습니다. 냉이나 민들레한테 물을 주는 사람이란 없습니다. 나팔꽃이나 해바라기도 사람이 따로 물을 안 주어도 씩씩하게 자랍니다. 왜냐하면 해가 지고 밤이 되어 차가운 기운이 감돌다가 새벽이 찾아와서 날이 밝을 무렵 이슬이 맺혀 풀잎과 줄기와 꽃망울과 뿌리는 촉촉하게 젖기 때문입니다. 꽃과 풀과 나무가 마시는 바람에는 언제나 촉촉한 기운이 깃들기 때문입니다.

.. 헐리운 집 담장 근처에, 샛노란 / 돼지감자꽃이 피었읍니다 .. (본동일기·하나)

아기는 어머니젖을 먹고, 아이는 어버이가 차린 밥을 먹는데, 차츰 자라서 어느 나이가 되면 씩씩하게 홀로 서서 밥을 손수 짓습니다. 열다섯 나이나 스물 나이라면 손수 밥을 지을 줄 알아야 옳습니다. 서른 나이나 마흔 나이가 되어서도 남이 차리는 밥만 받는다면 철이 안 든 어리광쟁이라고 해야 합니다.

그런데, 참으로 많은 사내는 철이 안 드는데다가 어리광쟁이입니다. 부엌일이 아닌 밥짓기와 삶짓기를 못하는 사내가 아주 많습니다. 손에 물을 어떻게 묻혀야 하는지 모르는 사내가 매우 많습니다. 갓난쟁이 똥오줌을 치울 줄 모르는데다가, 아이를 씻길 줄 모르는 사내가 무척 많습니다.

밥을 손수 짓지 못한다면, 몸을 스스로 어떻게 건사할까요. 삶을 손수 짓지 않는다면, 마음을 스스로 어떻게 다스릴까요. 사내는 자꾸 바보스럽고 철부지인 길을 가면서, 집 바깥이나 마을 바깥에서 맴돕니다. 사회에서 이름을 얻거나 돈을 벌거나 힘을 거머쥘는지 모르나, 이름과 돈과 힘하고 사뉘는 사내는 삶이나 사랑하고는 등지고 맙니다.

.. 나는 비탈에 산다 / 사철 응달인 비탈이라, 봄은 더디 오지만 / 겨울 소식은 언제나 일등으로 오고, / 몰랐지? 먹어봐야 입만 아리지만 / 여기서는 돼지감자꽃도 핀다 .. (본동일기·열)

오늘날 거의 모든 사내는 손수 술을 빚지 않습니다. 집 바깥에서 돈을 벌어 술을 사다 마십니다. 밥을 손수 짓지 못하는 사내인 터라, 술을 손수 빚을 줄 모를밖에 없습니다.

손수 밥을 짓는 사람은 밥알 하나 허투루 다루지 않습니다. 손수 술을 빚는 사람은 술잔을 함부로 돌리거나 들이붓지 않습니다. 손수 삶을 짓는 사람은 언제나 아름다운 사랑과 꿈을 노래합니다.

그러니까, 사내는 밥도 술도 삶도 손수 일구지 않으면서 언제나 철이 없습니다. 언제나 철이 없는 채 어리광을 부리고, 이런 어리광쟁이를 너무 많은 가시내가 뒷바라지를 합니다. 바보스럽고 철이 없는 사내를 차마 내치지 못합니다. 사내는 가시내가 얼마나 따사롭고 너그러운 마음으로 봐주는지를 하나도 못 깨닫습니다.

.. 아무도, 비껴서는 바다의 울음 소리를 / 미움이라 할 수 없으리라 / 말장 뗏목을 띄우며, 또 바람이 불고 / 온몸으로 찬 바람을 안은 채, 산비탈마다 / 겨울보리가 새파랗다 .. (안면도·하나)

윤중호 님이 쓴 시를 그러모은 《본동에 내리는 비》(문학과지성사,1988)를 새삼스레 꺼내어 다시 읽습니다. 이제 이 땅을 떠나고 없는 윤중호 님인데, 이녁이 아직 팔팔하게 살아서 기운차게 술잔을 들이붓던 즈음 두세 차례 마주친 예전 모습을 아련하게 그립니다. 밤새워 술잔을 들이붓던 윤중호 님은 무슨 까닭으로 그토록 술잔을 들이부어야 했을까요. 술잔을 빌어서 어떤 아픔을 달래고, 술잔을 빌어서 어떤 그리움을 씻어야 했을까요.

.. 참 알 수가 없다 / 서울이란 동네를. / 다들 참 용하게 살아가지만 / 어디를 둘러보아도 / 마른 등허리만 내다보인다 .. (길을 익히며)

몸이 아픈 사람은 아무것도 못 먹습니다. 몸이 아픈 사람은 몸에서 아무것도 바라지 않습니다. 죽이라도 먹어야 하지 않느냐고 묻는 이웃이 있으나, 아픈 사람은 아무것도 안 먹고 몸을 가만히 지켜볼 때에 비로소 몸에 기운을 되살릴 수 있습니다. 몸이 아픈 사람은 밥이나 죽이 아닌, 바람을 제대로 마시고 햇볕을 제대로 먹어야 합니다. 몸이 아픈데에도 서울이나 도시에 남아서 이름이나 돈이나 힘을 붙잡으려 한다면, 몸을 그예 망가뜨리려는 꼴이 됩니다.

들꽃이나 들풀처럼 바람과 햇볕으로 하루를 지낼 때에 아픈 기운이 사그라듭니다. 숲에 우거진 나무처럼 오직 바람과 햇볕을 벗삼아 하루를 누릴 때에 아픈 곳이 사라집니다.

바람결에 묻어나는 꽃가루를 마셔요. 바람결에 깃든 푸른 숨결을 마셔요. 바람결에 서리는 햇살 한 조각을 마셔요. 바람결에 감기는 흙내와 풀내를 마셔요.

.. 아직도 금강은 낮게만 흘러 / 흐르고 또 흘러, 하얀 물싸리나무꽃, 아직 / 한 묶음씩 터뜨리는지, / 그걸 보러왔어, 정말이다 .. (어떤 이별을 위하여·둘)

서울사람은 모두 아픈 사람입니다. 나는 서울에서 아홉 해를 살아 보았는데, 서울에서 지낸 아홉 해는 날마다 아픈 삶이었다고 떠오릅니다. 아프고 아파서 술잔에 기대든 책에 기대든 동무한테 기대든 하면서 하루하루 버티었구나 싶습니다.

참말 그렇지요. 서울에는 지하철은 있되 꽃이 없습니다. 서울에는 버스가 많되 들이 없습니다. 서울에는 건물과 가게가 많되 숲이 없습니다. 서울에는 문화와 문명이 넘치되 사랑과 꿈이 없습니다. 서울에는 찻길과 자동차가 물결치되 하늘과 별과 해가 없습니다.

.. 원래 시원스레 웃고 난 다음에는 / 꼭 감기를 앓기로 했다. / 이 땅에 살면 웃는 것도 죄, / 이 땅에 살면 앓는 것도 죄, / 이 딸에 살면 사는 것도 죄, / 죄, 죄, 죄, 그 많은 죄들이 / 내 대신 웃기 시작했단 말이지, 그날 저녁엔 / 히히히 .. (저녁 편지)

새근새근 자는 아이들 머리맡에 앉아서 이불깃을 여밉니다. 아이들은 저희 아버지가 이불깃을 여미는 손길을 잠결에도 또렷하게 느낍니다. 이를 갈다가도 잠꼬대를 하다가도 가위에 눌리다가도 이불을 걷어차다가도 뒹굴뒹굴 구르다가도, 이불깃을 여미는 손길이 이마에 닿고 머리카락을 쓸어넘기면, 어느새 길게 하품을 하면서 아주 느긋하며 아늑한 낯빛이 됩니다.

술 한 잔과 함께 시를 노래하면서 웃음을 터뜨리고 싶던 윤중호 님이 머물다 떠난 자리에 시골바람 한 줄기를 보냅니다. 4347.12.30.불.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 시골에서 시읽기)