-

-

주명덕 초기 사진들

주명덕 지음 / 시각 / 2000년 7월

평점 :

품절

사진잡지 <포토닷> 2014년 9월호에 실은 글입니다. 오늘 <포토닷> 9월호가 집에 왔기에 이 글을 올립니다.

..

내 삶으로 삭힌 사진책 82

한길 걷는 마음으로 사진을

― 주명덕 초기 사진들

주명덕 사진

시각 펴냄, 2000.7.15.

1940년에 태어난 주명덕 님은 1960년대부터 사진을 선보였다고 합니다. 어느덧 쉰 해를 아우르는 사진길을 걷습니다. 요즈음도 ‘새로운 작품’을 선보이려고 꾸준히 사진을 찍는다고 하지요. 어느 모로 보면 놀라운 모습이지만, 어느 모로 보면 아주 마땅한 모습입니다. 글을 쓰는 사람은 쉰 해가 지나건 일흔 해가 지나건 똑같이 글을 씁니다. 시골에서 흙을 만지는 할매와 할배는 일흔 해뿐 아니라 아흔 해 동안 흙을 만지며 살아가곤 합니다.

한길이란 무엇일까요. 한길을 걷는 넋이란 무엇일까요. 아이를 낳아 돌보는 어버이는 아이가 이녁 품에 찾아오는 날부터 언제까지나 아이를 바라봅니다. 아이가 마흔 살이 되건 여든 살이 되건, 아이는 늘 아이입니다. 아이가 일흔 살이 되건 아흔 살이 되건 이녁 어버이는 늘 어버이입니다.

나무는 즈믄 해를 가볍게 삽니다. 나무는 즈믄 해뿐 아니라 오천 해나 만 해를 살 수 있습니다. 나무는 씨앗을 떨구어 어린나무가 자라도록 북돋웁니다. 그러면, 쉰 해쯤 살던 나무가 씨앗을 떨군 뒤 이 나무가 오천 살이 되고, 옆에 있는 나무는 사천구백쉰 살이 되면, 두 나무는 서로 어떤 사이가 될까요.

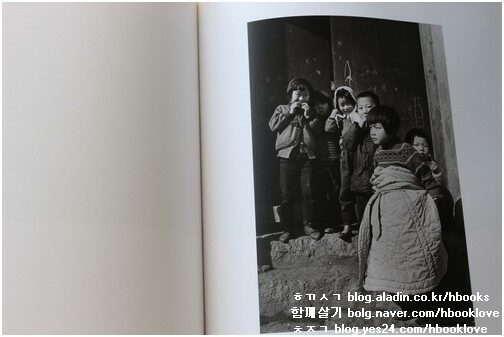

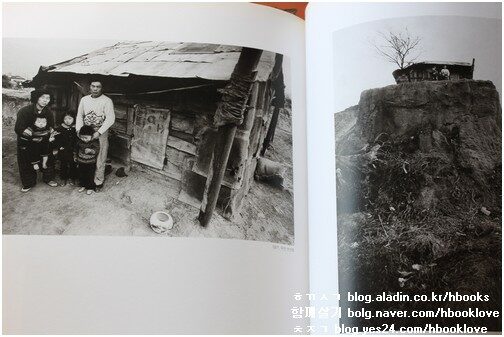

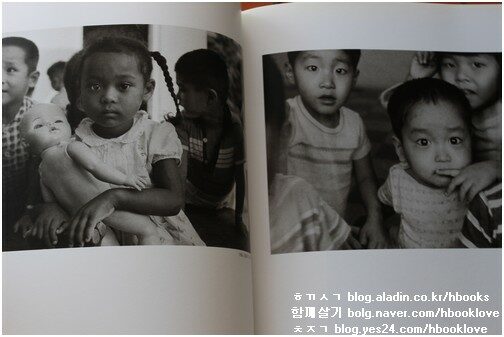

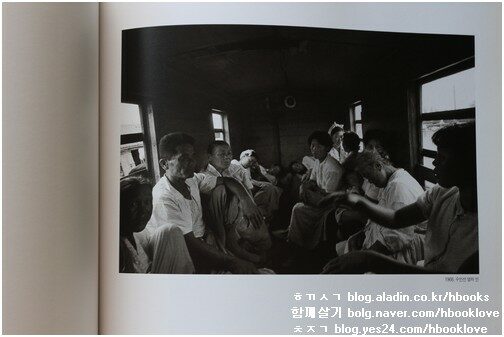

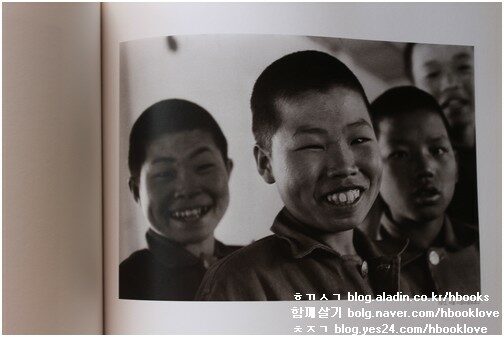

.. 이 시절(1963∼1975)은 내가 몸담고 있는 이 사회에 사진으로 이바지해야 한다는 꿈에 사로잡혀 있던 시기이다. 사진으로는 미숙하던 시절이었지만, 사진에 대한 열정과 신념은 대단했던 듯하다. 언제 어디에서든지 한번 사진에 대하여 이야기를 시작하면 한 시간이고 두 시간이고 그칠 줄 모를 만큼 할 말이 많았다 … 바로 위의 누이가 다니던 학교에, 이름은 기억나지 않지만, 서클이 하나 있었는데 홀트씨 고아원에 봉사하러 갔던 적이 있었습니다. 그때 우연히 우리 누이를 만나러 그곳에 갔다가 그곳 고아들을 보고 가슴이 뛰어서 사진을 찍게 되었습니다 ..

사진 한길 쉰 해를 살았기에 더 훌륭하지 않습니다. 사진 한길 다섯 달을 보냈기에 덜 훌륭하지 않습니다. 우리는 사진을 읽을 적에 ‘사진 찍은 사람이 몇 해쯤 사진을 찍었는지’ 헤아리지 않습니다. 헤아릴 만하지 않습니다. 또한, 사진을 읽을 적에 ‘사진 찍은 사람이 필름을 몇 통쯤 썼거나 디지털파일을 얼마나 만들었는지’ 살피지 않습니다. ‘이런 사진을 낳은 장비가 궁금하다’고 여길 사람도 있지만, 사진을 읽으면서 ‘사진 찍은 사람이 쓴 장비’를 생각할 일은 없습니다. 오직 사진을 바라볼 뿐입니다.

사진을 찍을 적에도 사진만 바라봅니다. 사진이 될 빛만 바라봅니다. 같은 곳에 서서 같은 것을 바라볼 적에, 사진길 쉰 해를 걸어온 사람이 사진길 다섯 달을 걸은 사람보다 깊거나 넓게 알아채거나 느끼지 않습니다. 우리가 걸어온 길(햇수, 나이)이 아니라, 우리 앞에 있는 것한테 얼마나 마음을 기울이거나 사랑을 쏟을 수 있느냐에 따라 ‘우리가 찍는 사진에 담을 빛이 달라’집니다.

주명덕 님이 지난 2000년에 선보인 《주명덕 초기 사진들》(시각 펴냄)을 읽습니다. 나는 이 사진책을 지난 2000년에 곧바로 장만했습니다만, 이 사진책은 오래지 않아 판이 끊어집니다. 나온 지 열 해 안팎인 사진책인데 이 사진책을 구경하는 일은 만만하지 않습니다. 국립중앙도서관에는 이 책이 있다지만, 다른 도서관에서는 이 책을 건사했을까 궁금합니다. 사진길 걷는 사진가 가운데 이 책을 사들여서 갖춘 이는 얼마나 될는지 궁금합니다.

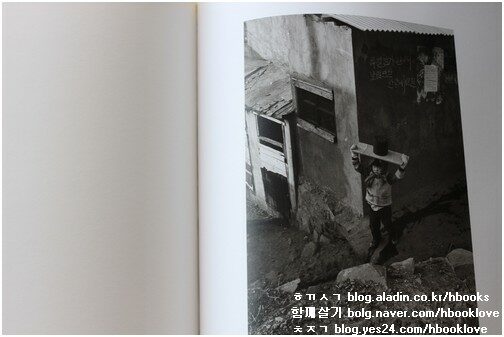

.. 내 사진을 통해서 사회의 문제점을 찾아가고 또 문제를 제기하고 하는 것이라고 생각했는데, 당시가 유신 시절이었는지라, 사회가 그리고 매체가 도대체 다큐멘터리 사진을 받아주지 않았어요. 그래서 발표할 수 없는 사진은 찍으나마나 하다는 결론을 내리게 되었고, 그러면서 다큐멘터리를 포기하게 되었습니다 … 초기 매그넘 회원들의 사진이 내겐 교과서였습니다. 유진 스미스와 윌리엄 클라인도 그렇고요. 한편 라이프지나 룩크지에 실린 에세이들이 세상을 바라보는 나의 시각에 영향을 주었지요 ..

주명덕 님은 《주명덕 초기 사진들》에 붙인 이야기를 빌어 ‘사회에 문제를 밝히는 길’을 사진이 할 수 있다고 말합니다. 그러면, 무엇이 우리 사회에서 문제가 될까요. 지난날 우리 사회나 정치나 언론은 주명덕 같은 분들이 찍은 사진을 선보일 자리를 왜 선뜻 내어주지 않았을까요. 오늘날 우리 사회는 지난 1960년대나 1980년대보다 어느 만큼 나아졌다고 할 만할까요. 지난날 주명덕 님은 “다큐멘터리를 포기”할 수밖에 없었다는데, 오늘날 사진길을 걷는 사람은 어떤 이야기와 모습과 삶이든 마음껏 사진에 담아서 스스럼없이 선보일 수 있을까요.

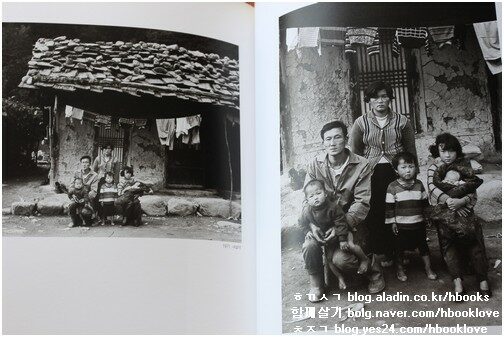

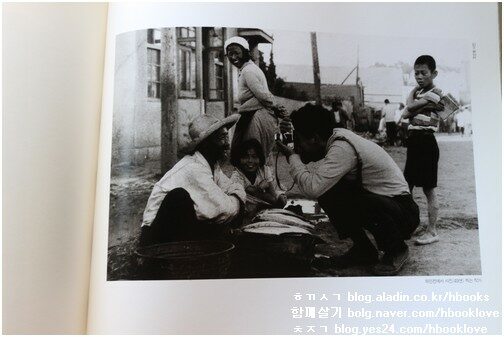

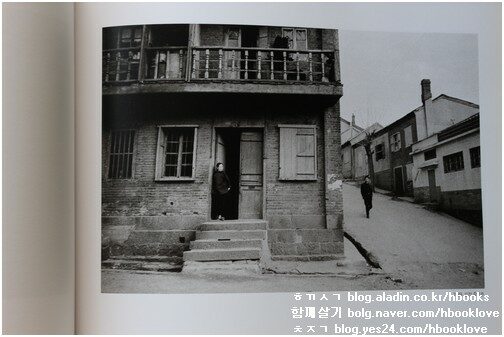

주명덕 님이 1963년부터 1975년 사이에 찍은 사진을 그러모은 《주명덕 초기 사진들》에 깃든 이야기와 모습과 삶은 대단하지 않습니다. 그저 이무렵 우리들 이야기요 모습이며 삶일 뿐입니다. 더 낫지도 덜 떨어지지도 않은 이야기이자 모습이자 삶입니다. 크지도 않고 작지도 않은 우리 이야기입니다. 도드라지지도 감추어지지도 않을 모습입니다. 꾸밈없이 바라보면서 살포시 어깨동무할 삶입니다.

.. 그 시절에 가장 크게 나한테 영향을 미친 것은, 함께 일하던 〈월간 중앙〉 편집진들이었습니다. 칭찬과 격려의 말보다는 왜 이상한 사진만 찍느냐고 하는 질책이었죠 … 어떤 선배가 어떻게 하면 그렇게 따뜻한 감정이 묻어나는 사진을 찍을 수 있느냐고 내게 물어 왔습니다. 그때 나는 찍는 사람의 마음이 아름답고 따뜻하면 가능한 일이라고 대답했습니다 ..

사진감으로 무엇을 고르든 우리는 삶을 사진으로 찍습니다. 이쪽에 있는 삶을 찍거나 저쪽에 있는 삶을 찍을 뿐입니다. 다큐나 건축이나 패션이나 아트나 메이킹이나 스냅이나 보도나 인물이나 풍경이나 정물이나, 온갖 갈래로 나누어 저마다 다른 사진을 찍으나, 어느 갈래에 서더라도 삶을 찍기 마련입니다. 사진을 찍는 사람 스스로 바라보는 삶을 찍습니다. 사진을 찍는 사람 스스로 나아가려는 삶을 찍습니다. 사진을 찍는 사람 스스로 꿈꾸거나 사랑하는 삶을 찍습니다.

주명덕 님 말마따나 “찍는 사람의 마음이 아름답고 따뜻하”다면, 사진에 감도는 빛은 아름다우면서 따뜻한 숨결이 됩니다. 사진을 찍는 사람이 아름답지 않거나 따뜻하지 않은 마음이라면? 이때에는 아름답지 않고 따뜻하지 않은 숨결이 사진에 고스란히 드러날 테지요.

.. 내 주위의 젊은 사람들이 사진을 가지고 와서 보여주면 70년대에 어떤 사람이 찍었던 것을 왜 또 다시 답습하느냐고 하면서 너희는 미래의 이야기를 해야 한다고 말해 주곤 합니다 … 나는 본능이 가지고 있는 감정을 어떻게 채우느냐의 여부가 중요하다고 생각합니다. 내가 그저 보는 것하고 원하는 것을 얻어내기 위해서 보는 것은 항상 자기가 스스로 준비를 해서 키우 나가는 것이라고 생각합니다 ..

바라보는 눈빛대로 사진이 태어납니다. 마주하는 몸짓대로 사진이 자랍니다. 이웃을 어떤 눈빛으로 바라보느냐에 따라 내가 찍는 사진 한 장이 달라집니다. 그냥저냥 스쳐 지나갈 뿐 아니라 쳐다보지 않고 생각하지 않는다면, 내 옆에 있는 수많은 사람을 사진으로 찍을 일이 없습니다. 이와 달리, 스쳐 지나갈 수 없는 이웃으로 내 옆에 있는 수많은 사람을 바라본다면, 늘 사진기를 손에 쥐어 쉴 겨를 없이 사진을 찍습니다. 누군가는 금강송에 꽂혀 금강송을 사진으로 찍을 테지만, 누군가는 금강송을 타고 올라 솔방울을 갉아먹는 다람쥐에 꽂혀 다람쥐를 사진으로 찍을 테지요. 누군가는 금강송보다는 먼 멧자락을 감돌면서 올라오는 구름빛에 꽂혀 구름과 하늘을 사진으로 찍을 테고, 누군가는 발치에서 돋는 조그마한 들풀이나 들꽃에 꽂혀 살그마니 몸을 굽히고 쪼그려앉아서 사진을 찍습니다.

강운구 님은 ‘개불알꽃’이 아닌 ‘봄까지꽃’이라는 봄풀 이름을 이야기한 적 있습니다. ‘개불알꽃’은 일본 학자가 붙인 이름인데, 일제강점기와 해방 언저리에 한국 학자가 이 이름을 섣불리 ‘학술 이름’으로 받아들여서 퍼지고 말았다고 합니다. 그러니까, 봄풀을 어떻게 바라보거나 마주하려느냐에 따라 이름 한 가지를 새롭게 느끼거나 달리 맞아들일 뿐 아니라, 사진기를 손에 쥘 적에도 눈빛이 거듭날 수 있습니다. ‘개불알꽃’을 찍는 마음과 ‘봄까지꽃’을 찍는 마음은 같을 수 없습니다. 봄까지꽃을 알아보는 사람은 이 봄풀과 함께 자라는 ‘코딱지나물꽃’과 ‘별꽃’을 알아봅니다. 별꽃 둘레에서 잇따라 돋는 꽃마리꽃과 꽃다지꽃이 서로 어떻게 다른가를 알아차리고, 냉이꽃과 씀바귀꽃에 봄내음이 얼마나 물씬 서리는가를 느껴서 사진으로 담아요.

.. 우리 나라 사진 하는 사람들은 고생하는 시기를 갖지 않으려고 한다는 것이지요? 예를 들면 한 사람의 피아니스트가 있기 전에는 피나는 고된 훈련의 과정이 있었을 텐데, 그것에 대해서는 다들 생각하지 않는다는 것이지요. 나는 내 사진을 가다듬는 길은 다른 사람을 찍어 주는 데에서부터라고 생각합니다 ..

주명덕 님이 앞으로 예순 해나 일흔 해에 걸쳐 사진길을 걸어가면서 새롭게 빚어낼 빛을 기다립니다. 주명덕 님이 한창 젊을 적에는 ‘정치와 사회라는 울타리에 가로막혀 못 하던’ 사진을 오늘날에 새삼스럽게 해 볼 수 있을 테며, 아직 아무도 걷지 않은 길을 씩씩하게 걸을 수 있을 테고, 남들이 많이 걷는 길이라 하더라도 남다른 눈빛을 밝히면서 사진을 찍을 수 있습니다.

‘초기 사진들’은 사진가 한 사람이 싱그러운 눈빛으로 자랄 적에 찍은 이야기입니다. ‘초기 사진들’을 선보이는 사람은 지난날에도 오늘날에도 한결같이 싱그러운 눈빛으로 늘 새로 자라는 모습을 담은 노래입니다. 우리는 다섯 달쯤 한길 걸은 풋내기일 적에도 자라지만, 쉰 해쯤 한길 걷는 이슬떨이일 적에도 자랍니다. 지나온 삶을 묵은 사진에서 읽으면서, 앞으로 나아갈 삶을 톺아봅니다. 4347.8.7.나무.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 사진책 읽는 즐거움)