-

-

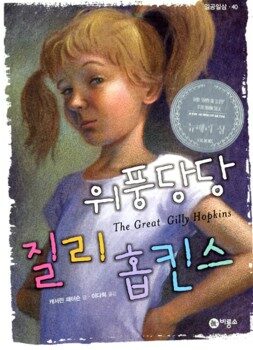

위풍당당 질리 홉킨스 ㅣ 일공일삼 40

캐서린 패터슨 지음, 이다희 옮김 / 비룡소 / 2006년 11월

평점 :

어린이책 읽는 삶 60

‘우리 집’이 즐겁다

― 위풍당당 질리 홉킨스

캐서린 패터슨 글

이다희 옮김

비룡소 펴냄, 2006.11.10.

우리 집 식구가 함께 먹을 풀을 아침에 뜯는데 풀사마귀 한 마리가 손등에 폴짝 뛰어오릅니다. 풀잎에 앉아 다리를 쉬거나 먹이를 기다리던 사마귀는 깜짝 놀랐으리라 생각해요. 나도 깜짝 놀랐습니다. 처음에는 웬 풀잎이 손등에 붙어서 안 떨어지나 싶어 다른 손으로 슥슥 털려 했는데, 털려다가 멈추었어요. 풀잎이 아닌 사마귀가 손등에 붙었으니까요. 손등에 올라탄 사마귀를 슥슥 턴다면서 쳐냈으면 사마귀는 몹시 아팠으리라 생각합니다.

사마귀는 날 수 있습니다. 사마귀한테는 날개가 있거든요. 내 손등에 올라탄 사마귀는 날아갈는지 안 날아갈는지 궁금했습니다. 가만히 서서 사마귀를 바라봅니다. 사마귀는 내 손등에서 안 떨어지고 싶은지, 톱니처럼 뾰족한 발을 내 손등 살갗에 박습니다. 간질간질합니다. 한참 물끄러미 바라봅니다. 귀엽습니다. “너도 우리 집이 좋지?” 하고 물으면서 풀사마귀를 강아지풀로 살그마니 옮깁니다. 풀사마귀는 강아지풀로 옮겨 탑니다.

.. 앨리스 선생님이 한숨을 쉬면서 고급스러워 보이는 기어 손잡이를 잡고 기어를 넣었다. “질리야.” “내 이름은 갈라드리엘이에요.” 질리가 이를 꽉 문 채 말했다. 앨리스 선생님은 질리의 말을 듣지 못한 듯했다 … 네빈스 가족은 희고 깔끔한, 먼지 없는 집에 살았다. 네빈스 가족이 살고 있던 나무 한 그루 없는 동네에는 하나같이 희고 깔끔하고 먼지 없는 집들만 있었다. 그 동네에 어울리지 않는 건 질리뿐이었다 .. (12, 21쪽)

나는 이제껏 세 가지 사마귀를 보았습니다. 첫째는 풀빛으로 몸빛이 고운 풀사마귀입니다. 둘째는 흙빛으로 몸빛이 어두운 흙사마귀입니다. 사마귀를 가리키는 다른 이름이 있을는지 모르지만, 나는 내가 바라보는 대로 사마귀를 부릅니다. 풀밭에 있으면 그야말로 풀하고 똑같아 보이기에 풀사마귀라고 부릅니다. 가을날 가랑잎이 지고 풀잎이 시들어 누렇게 빛이 바랜 곳에서 흙빛하고 똑같이 있는 사마귀를 보면서 흙사마귀라고 부릅니다. 셋째는 깜사마귀입니다. 깜사마귀는 올들어 봄날에 처음 보았어요. 까만 빛과 하얀 빛이 서로 줄무늬처럼 엇갈리는 조그마한 사마귀를 보았어요. 까만 줄무늬가 있으니 깜줄무늬사마귀라고 해야 할까 싶던데, 풀밭에서 사마귀를 만나면 어쩐지 반갑습니다.

다른 풀벌레는 쉬 내뺍니다. 이를테면 메뚜기나 방아깨비나 여치나 풀무치는 같이 놀 생각을 않고 폴짝폴짝 내뺍니다. 사마귀는 언제나 그냥 있습니다. 사마귀는 내 손등이나 어깨나 머리에 곧잘 올라탑니다.

사마귀도 노래하겠지요. 사마귀는 사마귀대로 노래를 하겠지요. 귀뚜라미와 방울벌레만 노래를 하지 않고, 사마귀도 노래를 하겠지요. 바람이 잔잔한 저녁나절 우리 집 둘레에서 울리는 온갖 풀벌레 노랫소리 사이에 사마귀 노래도 있겠지요.

.. “윌리엄 어니스트니?” “아니요.” 질리가 날카롭게 쏘아붙였다. “전데요.” “아.” 비록 눈은 움직이지 않는 듯했지만 아저씨는 환하게 웃었다. “네가 새로 온 여자 아이구나.” 아저씨가 오른손을 내밀었다 … 왜 이렇게 힘든 것일까? 다른 아이들 곁에는 항상 엄마가 있는데. 엄마를 별로 좋아하지도 않는 바보 같고 멍청한 아이들 곁에도 엄마가 있는데 .. (28, 55쪽)

마당에서 사마귀랑 놀다 보면 어느새 들고양이 새끼가 뒤쪽에서 슬금슬금 걸어 나옵니다. 우리 집 광은 들고양이가 밤잠을 자고 새끼를 낳는 곳이기도 합니다. 이태 앞서 몇 마리가 우리 집 광에서 태어났고, 올해에 세 마리가 또 태어났습니다.

어미 고양이는 바지런히 마을을 돌면서 들쥐를 잡습니다. 어미 고양이는 들쥐를 주둥이에 물고 새끼 고양이한테 갑니다. 새끼 고양이 앞에서 들쥐를 내려놓습니다. 이태 앞서 깨어난 들고양이는 사람 가까이 올 생각을 안 하지만, 우리 집 마당을 이 아이들도 놀이터로 삼습니다. 올해 깨어난 들고양이는 사람하고 꽤 가까운 데까지 와서 놉니다. 손이 닿는 데까지는 안 오지만, 섬돌에 놓은 신을 작은 주둥이로 물면서 놀기도 하고, 빨랫대 다리를 깨물기도 합니다. 평상 다리를 긁기도 하고, 아이들이 타는 자전거를 만지기도 합니다.

새끼 고양이로서는 우리 집 온갖 살림살이를 하나하나 만지면서 재미있다고 여길는지 모릅니다. 나는 마룻바닥에 조용히 앉아서 새끼 고양이 놀음놀이를 물끄러미 바라보면서 재미있구나 하고 느낍니다.

.. 랜돌프 아저씨는 행복한 얼굴로 듣고 있다가는 이내 질리를 거들었고 질리 한 사람의 목소리만 울리던 것이 합창으로 변했다 … 질리는 랜돌프 아저씨의 팔꿈치를 잡고 조심스럽게 계단 아래로 안내했다. 질리는 고개를 돌리지 않으려고 애썼다. 트로터 아줌마의 표정은 질리가 마음속 깊이 간직하고 늘 그리워했던 그런 표정일 게 틀림없었다 … 윌리엄 어니스트는 네빈스 아줌마네 장식장 속에 있는 길쭉한 골동품 잔이 아니었다. 윌리엄 어니스트는 어린아이였다. 위탁 가정에 맡겨진 어린아이. 강해지지 않으면 트로터 아줌마가 없을 때 무슨 일을 당할지 모를 터였다 .. (70∼71, 92, 164쪽)

캐서린 패터슨 님이 쓴 어린이문학 《위풍당당 질리 홉킨스》(비룡소,2006)를 읽습니다. 이 작품에 나오는 아이는 저한테 내키지 않는 사람한테는 ‘질리’라는 이름을 쓰라고 말합니다. 이 아이는 제 이름이 ‘질리’가 아니고 ‘갈라드리엘’이라고 밝히기도 하지만, 어머니한테서 받은 ‘갈라드리엘’이라는 이름을 아무나 함부로 부르는 일을 못마땅하게 여깁니다.

그런데, ‘질리’이든 ‘갈라드리엘’이든 이 아이는 어머니하고 함께 살지 못합니다. 아버지하고도 함께 살지 못해요. 이 아이를 낳음 어머니는 아이한테 전화조차 하지 않고, 편지도 안 씁니다. 짤막하게 끄적인 엽서만 몇 해에 한 차례 띄웁니다. 어머니도 아버지도 없이 혼잣몸인 어린 질리나 갈라드리엘은 ‘위탁 아이’가 되어 여러 집을 떠돕니다. 마음을 붙일 데가 없이 집과 학교를 자주 옮깁니다.

.. “만나서 반가웠어요.” 질리는 최대한 공손하게 말했다. 할머니가 자신을 나쁘게 생각하는 건 싫었다. 어쨌든 할머니는 엄마의 엄마 아닌가. 아니, 적어도 그렇게 주장하고 있지 않은가 … “할머니랑 같이 살기 싫어요.” “하지만 질리, 넌 말을 배운 뒤로는 툭하면.” “할머니랑 살고 싶다고 한 적 없어요! 엄마랑 살고 싶다고 했어요. 할머니는 우리 엄마가 아니에요. 난 할머니를 알지도 못해요!” “넌 네 엄마도 모르잖아.” “알아요! 기억해요! 내가 아는지 모르는지 선생님이 어떻게 알아요?” … 질리가 원한 건 무엇이었을까? 가족? 하지만 트로터 아줌마는 가족이 되고자 했다. 더 이상 이사하지 않는 것? 트로터 아줌마는 그것도 주고자 했다. 아니다. 질리가 원한 건 ‘위탁’ 자녀가 되지 않는 것이었다 .. (185, 196, 202쪽)

《위풍당당 질리 홉킨스》에 나오는 아이는 오직 한 가지를 바랍니다. ‘어머니와 함께 지낼 집’입니다. 다른 꿈은 없습니다. 다른 어느 것도 안 바랍니다. 돈을 바라는 일도 없고, 맛난 밥을 바라는 일도 없으며, 멋진 자가용을 타고 나들이를 다니기를 바라지도 않습니다. 크든 작든 초라하든 우람하든, 따사로운 보금자리에서 어머니 사랑을 듬뿍 받고 싶을 뿐인 아이입니다. 아이는 ‘우리 집’을 갖고 싶습니다. 전세이건 월세이건 대수롭지 않아요. 다른 사람 집에 얹혀서 지내든 내 집이든 대수롭지 않습니다. 어머니를 얼싸안고 까르르 웃다고 기쁘게 노래하는 삶을 누리고 싶을 뿐입니다.

.. “특별한 날이라서 이렇게 준비했는데 괜찮은지 모르겠네.” 할머니는 사과하고 있는 것 같았다. “할머니는 혼자 된 뒤로 늘 부엌에서 밥을 먹었거든. ‘혼자’라는 말이 질리의 머릿속을 울렸다. 질리는 ‘혼자’인 게 어떤 건지 잘 알았다. 하지만 톰슨 파크에서 지내 본 뒤에야 가까이 있던 사람을 잃는 느낌이 어떤 것인지 조금씩 깨닫기 시작했다. 질리는 수줍은 미소를 짓고 있는 할머니를 바라보았다. 할머니는 남편과 아들, 딸을 모두 잃었던 것이다. 정말로 ‘혼자’였다 … 하지만 뭔가 잘못된 것 같았다. 엄마의 얼굴은 다른 모든 방과 마찬가지로 이 방에도 어울리지 않았다. 아, 엄마. 왜 할머니를 버리고 떠나셨어요? 왜 날 버리고 떠나셨어요? 질리는 벌떡 일어나 엄마의 사진을 뒤집어 티셔츠 아래 다시 숨겨 버렸다 .. (215, 218∼219쪽)

저녁이 되어 아이들을 재웁니다. 아이들을 재우고 난 뒤 잠자리에 듭니다. 나는 아이들 앞에서 어버이입니다. 어버이인 터라 아이들을 사랑하는 자리를 누립니다. 아이들은 저희한테 아버지요 어머니인 사람을 좋아합니다. 글을 제법 잘 쓰는 일곱 살 큰아이는 종이를 작게 오린 뒤 연필로 또박또박 “아버지 좋아요♡”라든지 “어머니 사랑해요♡”와 같은 글을 쓴 다음, 이 쪽종이를 뒤집어서 살그마니 건넵니다.

밤에 빗소리를 듣습니다. 빗소리에 문득 잠을 깹니다. 부랴부랴 일어나서 섬돌을 살핍니다. 빗물이 어디까지 튀는지 보면서, 섬돌 둘레에 널브러진 아이들 신을 추스릅니다. 비가 안 들이치는 데에 신을 옮깁니다. 아이들이 걷어찬 이불을 찾아 여미어 줍니다. 밤바람은 한여름에도 차니, 마룻문을 닫습니다. 부엌 개수대에 설거지를 안 하고 남은 그릇이 있는지 돌아봅니다. 엊저녁에 먹고 남긴 국이나 밥이 있는지 냄비를 열어 봅니다. 밤에 한 차례 집안을 돌아보고는 다시 잠자리로 돌아와 아이들 이마를 쓸어넘깁니다. 이불을 또 여미고는, 아이들 사이에 가만히 눕습니다. 그러면 아이들은 어느새 뒹굴뒹굴 하면서 저희 손이나 발을 내 몸뚱이나 다리에 척 걸칩니다. 이러고는 쩝쩝 짭짭 입맛을 다시면서 고로롱고로롱 소리를 내면서 어떤 꿈나라를 날아다닙니다.

집이란 어떤 곳일까 하고 헤아려 봅니다. 집이란 잠만 자는 곳일는지, 집이란 고단한 몸을 쉬는 곳일는지, 집이란 살림을 꾸리고 사랑을 나누는 곳일는지 찬찬히 헤아려 봅니다.

집이란 어떤 곳이 될 때에 아름다울까 궁금합니다. 집을 재산으로 여겨 부동산처럼 사고팔 때에 즐거울까 궁금합니다.

누구나 마당이 있는 예쁜 집을 누릴 수 있기를 빕니다. 누구나 마당 한켠에서 자라는 커다란 나무를 쓰다듬으면서 즐겁게 새 하루를 맞이할 수 있기를 빕니다. 누구나 풀노래를 듣고, 풀벌레와 놀며, 풀피리를 불 수 있기를 빕니다. ‘사랑스러운 우리 집’을 노래하면서 삶을 한껏 빛낼 수 있기를 빕니다. 4347.8.14.나무.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014)