-

-

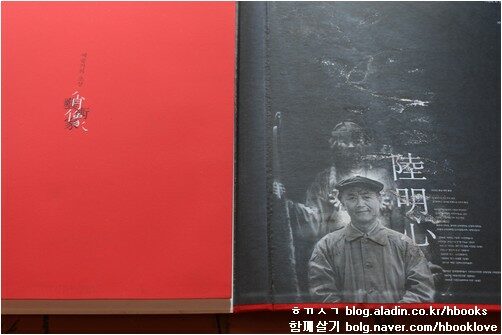

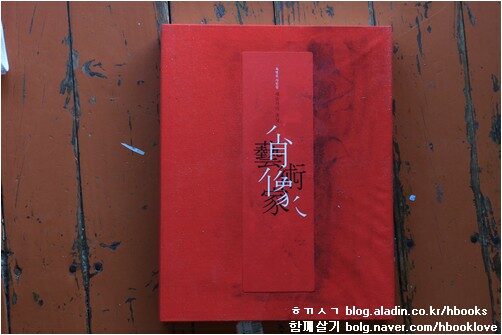

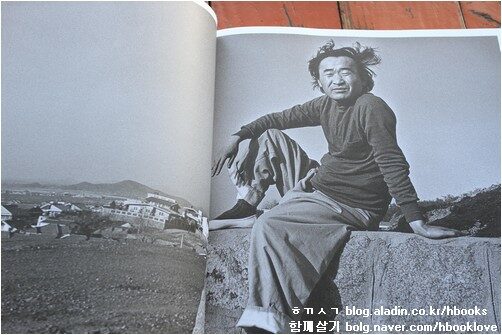

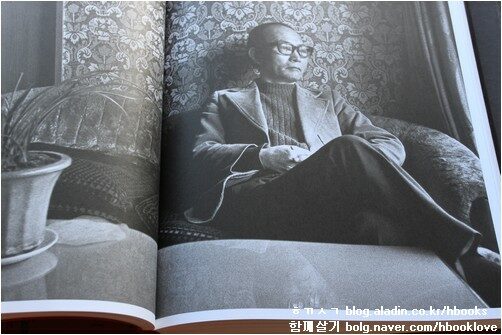

예술가의 초상 - 육명심 사진집

육명심 지음 / 한미사진미술관 / 2011년 10월

평점 :

찾아 읽는 사진책 181

대단한 얼굴은 없다

― 예술가의 초상

육명심 사진

한미사진미술관 펴냄, 2011.10.7.

어머니가 돌아가시고 나서 혼인을 한 육명심 님은 곁님이 신혼여행 때에 혼수품으로 사진기를 가져왔다고 이야기합니다. 이때까지 사진도 사진기도 사진찍기도 생각하지 않던 육명심 님인데, 사진기 다루는 법을 곁님한테서 처음으로 배웠고, 사진을 한 장 두 장 찍으면서 새로운 빛을 느꼈다고 합니다. 삶에서 빛을 밝힌 곁님이면서, 사진밭으로 접어드는 빛을 비춘 곁님이라고 할 만합니다.

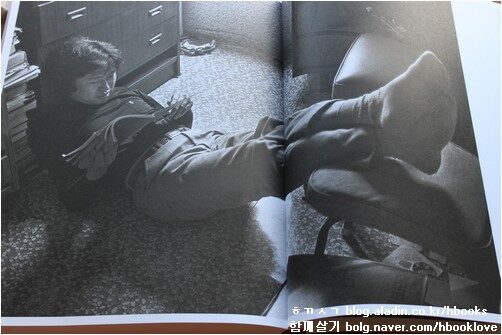

육명심 님은 사진에서 빛을 느낀 뒤 무엇을 사진으로 담으면 즐거울까 하고 찬찬히 생각을 기울이고, 둘레를 살펴봅니다. 그러고는 육명심 님 둘레에서 가장 쉬우면서 가깝게 마주하는 사람을 사진으로 담자고 생각합니다. 사진책 《예술가의 초상》(한미사진미술관,2011)은 바로 육명심 님이 ‘예술대학교에서 일자리를 얻어 일할 무렵’부터 찍은 사진으로 태어난 열매입니다.

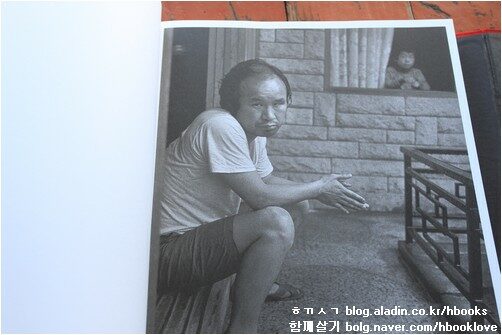

그런데, 대단한 얼굴도 대단한 사람도 없습니다. 놀라운 얼굴도 놀라운 사람도 없습니다. 엄청난 얼굴이라든지 엄청난 사람도 없습니다. 빼어난 얼굴도 빼어난 사람도 없습니다.

우리는 모두 같으면서 다른 빛이 있습니다. 우리는 서로 같으면서 다른 숨결이 있습니다. 우리는 누구나 같으면서 다른 넋이 있습니다.

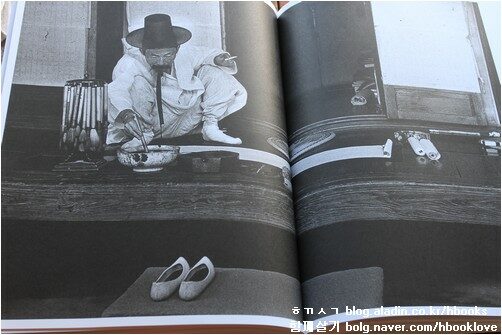

예술가를 찍었으니 ‘예술가 얼굴’입니다. 그뿐입니다. 농사꾼을 찍으면 ‘농사꾼 얼굴’입니다. 그뿐입니다. 어머니를 찍으면 ‘어머니 얼굴’이고, 아이를 찍으면 ‘아이 얼굴’이에요. 그뿐이지요.

육명심 님은 “마침 나가는 대학이 예술대학이라 많은 예술가들을 빈번하게 그리고 다양하게 만날 수 있었고 손쉽게 다가갈 수가 있었다.” 하고 밝힙니다. 육명심 님이 예술대학에 일자리를 얻지 않았다면 다른 사람을 찍었을 테지요. 육명심 님이 골목동네에서 지내며 살았으면, 골목이웃을 사진으로 담았을 테지요. 육명심 님이 서울로 가지 않고 시골에서 뿌리를 내리며 살았으면 시골사람을 사진으로 담았겠지요.

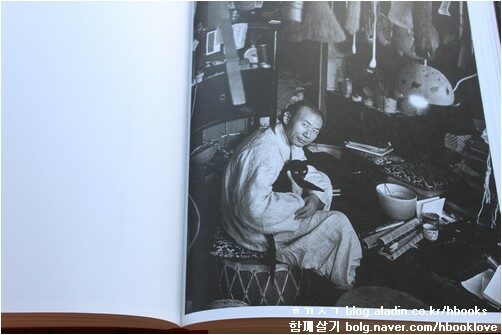

누구를 찍든 그야말로 대수롭지 않습니다. 서정주를 찍건 박목월을 찍건 아무것이 아닙니다. 중광을 찍건 이외수를 찍건 아무것이 아니에요. 사람을 사진으로 찍을 때에는, 그 사람이 어떤 넋이요 어떤 꿈이고 어떤 사랑인가를 읽을 수 있으면 됩니다. 사람을 사진으로 찍을 때에는, 사진기를 손에 쥔 우리가 그 사람하고 어떤 사이로 만나면서 이 땅에서 어떤 꿈과 사랑을 이루고 싶은가를 말할 수 있으면 됩니다.

육명심 님은 “예술가들을 찍으려면 먼저 그 사람의 개성과 특징 그리고 예술세계를 조사하여 그것을 카메라를 통해 파악해야 한다. 그런데 이보다 더욱 중요한 것이 따로 있었다. 그것은 ‘나’와 ‘너’의 마음의 소통이었다.” 하고 말합니다. 옳은 이야기입니다. 작품 때문에 찍는 사진이 아니라 이야기(소통)를 나누려고 찍는 사진입니다. 기록 때문에 찍는 사진이 아니라 삶(소통)을 나누려고 찍는 사진입니다. 직업 때문에 찍는 사진이 아니라 노래(소통)를 나누려고 찍는 사진입니다.

사진기를 손에 쥔 내가 누군가를 사진으로 찍으려고 하는데, 사진에 찍힐 사람이 어디에서 어떻게 살아가는지 모르고서 사진을 찍는다면 어떤 그림이 나올까요? 사진기를 손에 쥔 내가 누군가를 사진으로 찍으려고 하면서, 사진에 찍힐 사람이 어떤 일을 하고 어떤 마음인가를 헤아리지 않고서 사진을 찍는다면 어떤 빛이 나올까요?

사진책 《예술가의 초상》은 크고 무거우며 두껍게 나옵니다. 빨간 빛으로 여민 책은 남달리 손을 써서 여러모로 멋스럽게 생겼습니다. 한국에서도 이만 한 사진책이 나온다고 나라밖에 알릴 만하다고 느낍니다. 그러면, 이 사진책에 깃든 사진으로 보자면 어떠할까요? 육명심 님은 “이 시인을 찍어 한 문학잡지에 실었다. 후에 문인들이 잘 모이는 다방에 나갔다가 한 원로시인을 만났다. 그는 나를 보자 따지는 듯이 크게 나무랐다. 서정주라면 우리 나라 최고의 시인인데 감히 어떻게 그런 꼴로 사진을 찍었느냐는 것이었다. 꼭 시골 무지렁이가 변소간에서 볼기를 까고 쭈구려 앉아 있는 듯한 모습이 참으로 민망하다고 했다.” 하고 이야기합니다. 육명심 님은 서정주 시인하고 어떻게 만나서 어떤 마음이 되어 사진을 찍었을까요. 육명심 님도 서정주 시인을 ‘시골 무지렁이’로 바라보며 찍었을까요? 어느 원로시인만 사진을 ‘시골 무지렁이’라고 읽었을까요?

육명심 님은 다른 책에서 “예술가의 초상” 사진을 곧잘 이야기했습니다. 다른 책에서 밝힌 이야기를 살피면, 이녁이 만난 예술가는 ‘이름은 예술가’이지만, ‘우리 곁에서 으레 만나는 수수한 아저씨와 아주머니’와 같다고 합니다. 육명심 님이 찍은 예술가는 그야말로 남다른 사람들이 아니라, 우리와 똑같은 사람이요, 투박한 이웃이고 살가운 동무라고 합니다.

대단한 얼굴은 없습니다. 그래서, 대단한 사진은 없습니다. 대단한 얼굴과 대단한 사진이 없으니, 대단한 사진가라든지 대단한 사진책이란 없습니다.

얼굴은 읽는 사람 몫입니다. 사진은 읽는 사람 몫입니다. 책과 이야기도 읽는 사람 몫입니다. 어떤 사람은 우리 둘레 모든 사람 얼굴에서 하느님을 느낍니다. 어떤 사람은 성경에서만 하느님을 느낍니다. 어떤 사람은 예배당에서만 하느님을 느낍니다. 어떤 사람은 어느 곳에서도 하느님을 안 느낍니다. 하느님은 무엇이고, 하느님 얼굴은 무엇이며, 하느님이 나누어 주는 빛은 무엇일까요.

어떤 사람은 아이들한테서 하느님을 느낀다고 해요. 그러면, 아이들이 자라 어른이 되면 하느님은 더 느낄 수 없을까요? 어떤 사람은 거친 손으로 흙을 만지는 시골 할배나 할매한테서 하느님을 느낀다고 해요. 그러면, 할배나 할매가 되기 앞서 젊은 농사꾼한테서는 하느님을 느낄 수 없을까요?

김기찬 님은 골목이 좋아서 골목에서 살며 골목사람을 사진으로 담습니다. 육명심 님은 예술대학에서 일하면서 예술가를 가까이 두고 사귀었으며, 저절로 예술가를 사진으로 담습니다. 최민식 님은 부산 자갈치시장 언저리를 돌면서 부산사람을 사진으로 담습니다. 그리고 한 가지를 덧붙여 볼 수 있습니다. 육명심 님은 “그녀(박완서 작가)를 촬영하는데 자그마치 반년 넘게 끊임없이 조르고 매달려야만 했다. 전화기 너머로 수없이 끈질기게 설득을 했지만 그녀는 막무가내로 사양을 하며 애를 몹시 태웠다. 보통은 이런 경우 나도 자존심이 있어서 진작 단념했을 것이다. 그러나 이 소설가의 열렬한 애독자인 아내와 딸이 무슨 일이 있어도 꼭 찍어야 한다는 배후의 압박으로 결코 단념할 수 없었다.” 하고도 이야기합니다. 육명심 님은 대단한 외곬(고집쟁이)라고 스스로 밝히는데, 이녁 자존심이 아무레 드세었다 하더라도 곁님과 딸아이가 바라고 바랐기에 끝까지 이녁 자존심을 누른 채 박완서 작가를 만나서 사진으로 찍으려고 했답니다.

가만히 보면, 육명심 님이 사진을 찍을 수 있던 힘이란 ‘육명심 님과 함께 살아가는 한식구’한테서 나오지 싶습니다. 처음 사진을 가르친 이는 이 사람도 저 사람도 아닌 육명심 님 곁님이었고, 사진책 《예술가의 초상》이 태어나기까지도 곁에서 믿고 아끼며 보살핀 곁님과 딸아이가 있기 때문입니다. 사진기를 손에 쥔 사람은 육명심 님이지만, 사진기에 눈을 박고 바라보는 넋은 육명심 님 혼자가 아닙니다. 둘레에서 육명심 님을 사랑하는 숱한 넋이 한 자리에 모여 사진빛을 이룹니다.

함께 살고 함께 노래하면서 사진이 천천히 태어납니다. 같이 꿈꾸고 같이 사랑하면서 사진이 시나브로 태어납니다. 너와 내가 만나는 곳에서 사진이 태어납니다. 너와 내가 서로 믿고 어깨동무를 할 적에 ‘사람을 찍는 사진’이 맑게 웃습니다. 4347.7.27.해.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 사진책 읽는 즐거움)