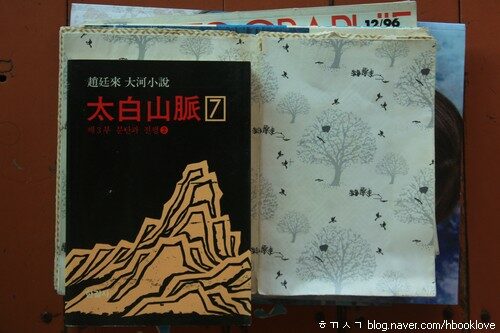

책싸개

요즈음 나오는 책들은 으레 비닐로 겉을 덮는다. 이른바 ‘비닐코팅’이다. 이 비닐코팅은 아주 얇게 덮기 일쑤라, 코팅을 했는지 안 했는지 못 느끼도 한다.

지난날에는 비닐코팅 책이 거의 없었다. 아니, 지난날에는 비닐코팅이 아예 없었다고 해야 옳지 싶다. 따로 품을 들여 비닐을 씌운 책은 있되, 비닐로 책겉을 덮은 책은 없었다. 그래서 책방에서 책을 살 때면 으레 종이로 책을 싸 주었고, 나중에는 비닐(아스테지)로 싸 주곤 했다. 책방에서 책을 쌀 때에는 책방 이름이 적힌 종이를 쓰거나, 책방 이름을 새긴 스티커를 붙이곤 했다.

나는 어릴 적에 책방에서 책을 사면서 책방 누나들 잽싸며 빈틈없는 손놀림으로 책을 싸는 모습이 참 놀랍다고 여겼다. 다른 사람이 책을 사서 ‘책싸개’를 두르는 모습을 오래도록 하염없이 지켜보곤 했다. 손님이 뜸할 적에 책을 어떻게 싸야 예쁘며 빈틈이 없는 한편 종이를 덜 버리는지를 배우기도 했다.

국민학교를 다닐 적에는 교과서에 연필 자국 하나 내면 안 되었다. 교과서는 아주 깨끗하게 쓴 다음 겨울방학을 앞두고 모두 학교에 내야 했다. 겨울방학 즈음이면 반마다 과목에 따라 교과서를 모으느라 바빴고, 담임선생은 교과서에 낙서가 있는지 없는지 살폈다. 낙서 있는 교과서를 내는 아이는 몽둥이찜질을 받는다. 그러고는 지우개로 모든 낙서를 다 지우도록 시킨다. 낙서를 못 지우면 집에 못 돌아간다. 반마다 머릿수에 맞추어 교과서를 다 모아야 했고, 이렇게 모은 교과서는 낮은학년 반 대표 둘이나 셋쯤 우리 교실로 찾아와서 ‘언니 오빠 누나 형이 쓰던 교과서’를 받아서 돌아가고, 우리는 우리 웃학년으로 찾아가서 똑같이 ‘언니 오빠 누나 형이 쓰던 교과서’를 받아서 돌아왔다.

동무들은 교과서를 물려받으면 ‘낙서 때문에 담임 선생한테 두들겨맞은 일’을 그새 잊고는 ‘와, 이 교과서는 어떤 형(또는 누나 언니 오빠)이 쓰던 책일까?’ 하고 궁금해 했다. 교과서 냄새를 맡고, 교과서를 주루룩 펼쳐 낙서가 있는지 없는지, 지운 자국은 얼마나 되는지를 따졌다.

나는 웃학년한테서 물려받은 교과서를 펼치지 않았다. 한 해 동안 잘 아끼고 써야 이듬해에 안 얻어맞으며 학교에 낼 테니까, 살금살금 한쪽 끝만 쥔 채 속을 살폈다. 그러고는 집으로 돌아와서 어머니하고 달력종이 뜯어 ‘물려받은 교과서’ 겉을 곱게 싸고는 ‘뒤집은 달력종이 하얀 겉’에 굵은 펜으로 교과서 이름을 적고 내 이름을 적었다.

1995년 봄에 대학교 구내서점에서 알바생으로 한 학기를 일했다. 이때 내가 이른아침에 아직 손님이 없을 적에 한 일은 아스테지를 잘라 ‘책을 싸기 알맞다 싶은 크기’로 만드는 일이었다. 날마다 미리 100장쯤은 잘라야 했는데, 새 학기 맞이하는 때라면 하루에 500장을 미리 잘라도 모자랐다. 책값을 셈하고 책을 싸 주고는, 밥 먹을 겨를 없이, 손님 없는 틈에 후다닥 아스테지를 자르고 또 또 자르면서 진땀을 흘렀다. 그런데, 내가 대학교 2학년이던 1995년에는 ‘비닐코팅’이 된 책이 제법 나왔다. 그러니까, 비닐코팅이 된 책은 굳이 아스테지로 쌀 까닭이 없다. 그러나, 철없는 대학생들은 책방 일꾼이 아스테지로 하나하나 싸서 주어야 ‘대접받는다’고 여긴다. 책을 살피거나 생각한다기보다 겉멋을 따진다.

뭐, 어쩌겠는가. 비닐코팅 책에도 아스테지 싸 달라 하면 싸 주어야지. 이무렵, 갓 대학생이 된 새내기들은 ‘고작 한 살 선배’일 뿐이지만, 선배가 땀을 뻘뻘 흘리면서 바지런히 아스테지로 책을 싸서 건네는 모습이 미안하다며 ‘비닐코팅 안 된 책’도 그냥 가져가곤 했다.

책싸개란 무엇일까. 책은 왜 종이나 비닐로 겉을 싸야 할까. 책을 자주 많이 틈틈이 들춰 읽으면서 낡거나 닳은 모습이란 무엇일까. 책이 반짝반짝 빛나면서, 여러 해 지나도 낡거나 닳은 모습 하나 없다면, 이런 모습은 또 무엇을 말할까. 4346.8.11.해.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 책 언저리)