-

-

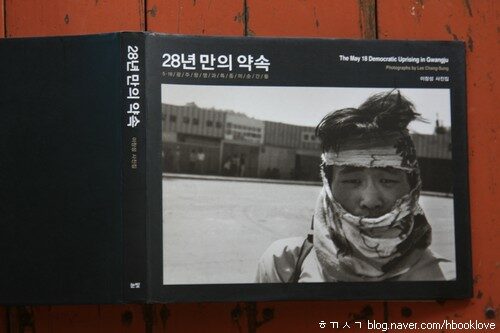

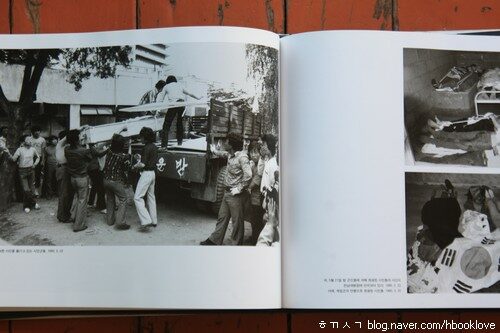

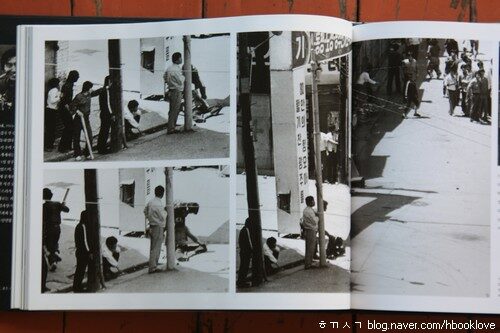

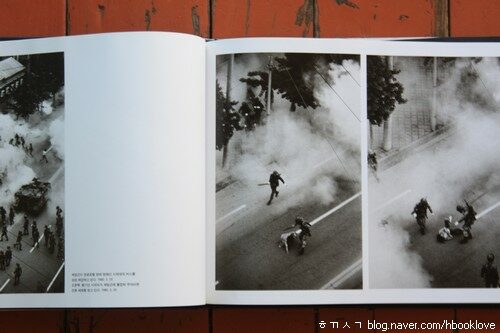

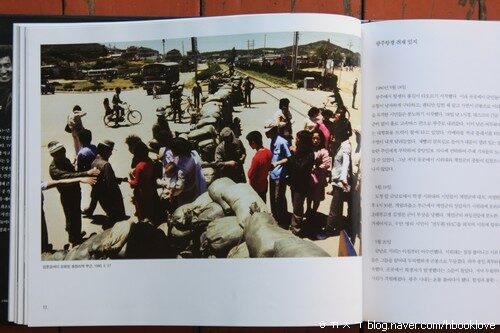

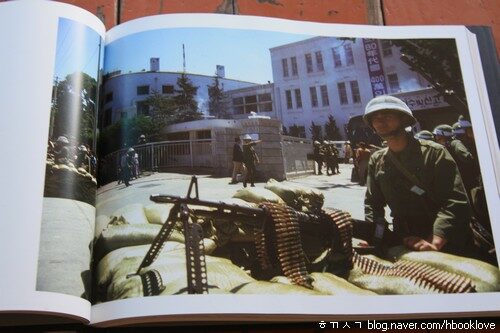

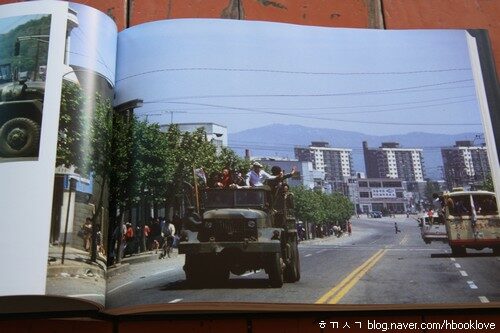

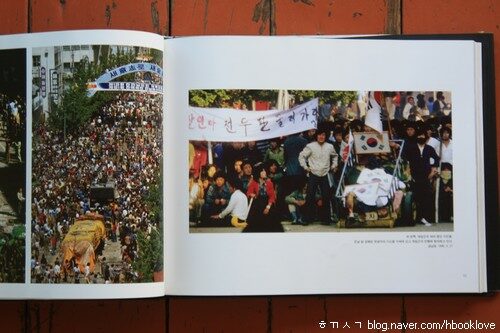

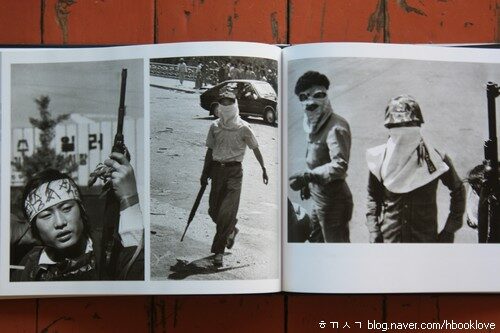

28년만의 약속 - 5.18 광주항쟁과 특종의 순간들, 이창성 사진집

이창성 지음 / 눈빛 / 2008년 5월

평점 :

찾아 읽는 사진책 144

어떤 모습 보여주는 사진일까

― 28년 만의 약속, 5·18 광주항쟁과 특종의 순간들

이창성 사진·글

눈빛 펴냄,2008.5.17./35000원

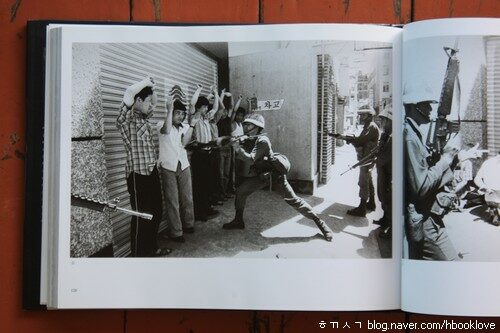

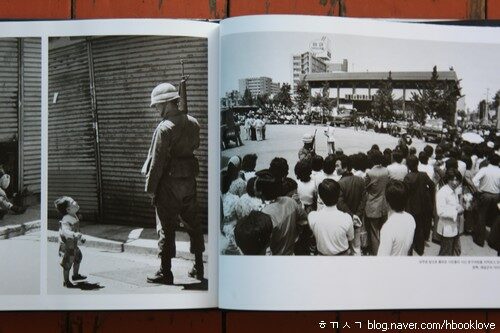

신문기자로 사진을 찍어 신문에 꾸준히 실으며 이야기를 들려준 이창성 님이 내놓은 사진책 《28년 만의 약속, 5·18 광주항쟁과 특종의 순간들》(눈빛,2008)을 읽습니다. 사진책에 붙은 이름은 두 가지입니다. 첫째, ‘5·18 광주항쟁’입니다. 둘째, ‘특종의 순간들’입니다. 이 두 가지는 어떻게 어울릴 수 있는지 궁금합니다. 아니, 나는 이 두 가지를 도무지 어울려 놓을 수 없어서, 이 사진책을 여러 해 동안 조용히 묵혀 둡니다. 2008년에 나온 사진책을 2013년이 되어서야 겨우 넘깁니다. 나도 이창성 님처럼 스물여덟 해쯤 사진책을 묵혀 2036년쯤에 비로소 이 사진책을 이야기할 수 있겠지요.

신문기자 이창성 님은 “1980년 5월, 광주항쟁기에 본인에게 취재를 허락하고 취재 편의를 봐준 시민군 지휘부와의 약속을 뒤늦게나마 지킬 수 있게 되어 무엇보다 다행으로 생각한다(머리말).” 하고 말합니다. 그러면, 이 사진책, 《28년 만의 약속, 5·18 광주항쟁과 특종의 순간들》은 누구한테 바치는 책과 사진이 될까요. ‘5·18 광주항쟁’ 사람들한테 바치는 책과 사진이 될까요? ‘특종의 순간들’에 있던 사람들한테 바치는 책과 사진이 될까요?

아무래도 따로따로 두 권으로 내놓았어야 옳지 싶은 사진과 이야기 아닌가 생각합니다. 하나는 오직 ‘5·18 광주항쟁’ 이야기만 더 넓게 다루고, 다른 하나는 오로지 ‘특종의 순간들’만 더 깊이 다룰 때에 제대로 빛이 나리라 생각합니다.

어떤 모습을 보여주려고 찍는 사진일지 생각합니다. 1980년 5월 광주에서 사진을 찍을 적에 ‘나중에 사람들한테 어떤 모습을 보여주려고 생각했’는지 궁금합니다. 사진을 찍는 자리는 늘 ‘오늘 바로 이곳’이지만, 사진을 보여주는 자리는 꼭 ‘오늘 바로 이곳’이 되지 않습니다. 디지털파일로 사진을 찍더라도 그때그때 그 자리에 있는 사람들한테 사진을 안 보여줄 수 있고, 으레 안 보여주기 마련입니다. 모두 나중에 ‘때가 되고 자리가 되’면 비로소 보여줍니다.

특종이란 언제 왜 보여주는 사진일까요. 왜 ‘특종’이라는 이름이 붙을까요. 사고가 나거나 사건이 생겨야 특종이 될까요. 누가 죽거나 다쳐야 특종이 될까요.

신문매체는 왜 특종을 다루려고 할까요. 신문기자는 왜 특종을 거머쥐려고 눈에 불을 켤까요. 신문이 할 노릇이란 무엇일까요. 신문기자가 걸어갈 길은 어떠한 빛과 그림과 이야기가 있는 자리일까요.

이창성 님은 “구차한 변명 같지만 그동안 나는 그들의 명예회복과 광주항쟁의 진상 규명에 앞장서지 못했다. 그들은 이 땅의 민주화와 자유를 위해 목숨까지 바쳤는데 나는 기껏 사진 몇 장을 공개했을 뿐이다(6쪽).” 하고 말합니다. 고개를 갸우뚱합니다. 그냥 핑계를 대어도 됩니다. 그저 고개숙여 뉘우치면 됩니다. 굳이 핑계를 대지 않아도 됩니다. 사진기자는 사진을 찍어 신문매체에 사진으로 이야기를 보여줄 뿐입니다. 사진기자가 핑계를 댈 까닭 없습니다. 신문기자가 핑계를 댈 만큼 한갓지거나 느긋하리라고는 느끼지 않습니다. 핑계를 대야 할 만큼 무언가 잘못했다면, 잘못을 갚을 만큼 더 애쓰고 땀흘리면 될 노릇이라고 생각합니다.

이를테면, 이창성 님은 《28년 만의 약속, 5·18 광주항쟁과 특종의 순간들》이 ‘5·18 광주항쟁’ 이야기가 되도록 꾸렸어야 옳습니다. 그래서, 이 책 뒷자리에 ‘특종의 순간들’ 사진을 넣지 말고, 스물여덟 해가 지난 전라남도 광주를 찾아가서 그때 그 사람들이 그 뒤 어떻게 지내는가를 찾아다니면서 만났어야지 싶어요. 그래서, 이 이야기를 사진과 글로 새롭게 담아 《28년 만의 약속》이라는 사진책을 빛냈어야지 싶어요.

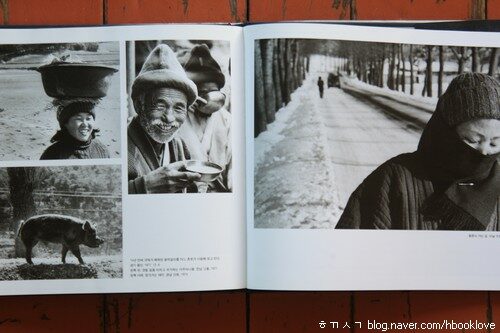

사진기자로 한삶을 누린 이창성 님 스스로를 돌아보며 스스로를 기리는 사진책을 엮느라, ‘그동안 묵은 숙제’였던 1980년 5월 광주 사진에다가 이창성 님이 가장 애틋하게 여기는 특종 사진을 한 자리에 묶을 수도 있으리라 생각합니다. 그러면, 이때에는 사진책 이름을 달리 붙여야 합니다. 광주와 특종을 한 자리에 묶는 사진책을 내놓고 싶으면 “이창성 사진집”이라 이름을 붙여야지요.

다시금 헤아려 봅니다. 어떤 모습 보여주는 사진일까요. 어떤 이야기 들려주는 사진책일까요. 이창성 님은 “어느덧 사진기자 생활 30년, 수많은 사건을 접했다. 큰 특종도 여러 차례 했고, 치욕적인 낙종도 있어 감봉 처분도 받았었다. 특종은 운이 따라야 하지만 평소의 노력 없이는 절대 찾아오지 않는다(6쪽).” 하고 말합니다. 이녁 사진길 걸어온 느낌을 차분히 밝힙니다. 그러면, 이 사진책은 아무래도 “이창성 사진집”입니다. “28년 만의 약속”이라는 이름이 적잖이 쑥스럽습니다. 5월 광주 이야기를 조그맣게 묶고, 특종 이야기를 다시 조그맣게 묶으면 참 좋겠는데요. 5월 광주 뒷이야기를 차근차근 살을 입히고, 특종과 신문기자 한길을 보여주는 글과 사진을 더 보탤 때에 한결 빛이 날 텐데요.

마지막으로 또 한 번 곱씹습니다. 어떤 모습 보여주는 사진일까요. 내 이름값 드높이려는 사진일까요. 내 이웃 꿈과 사랑과 눈물과 웃음 보여주는 사진일까요. 이 나라 이 땅 이 겨레 이 마을 이야기 조곤조곤 속삭이면서 곱다시 밝히는 사진일까요. 4346.7.20.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 사진책 읽는 즐거움)