-

-

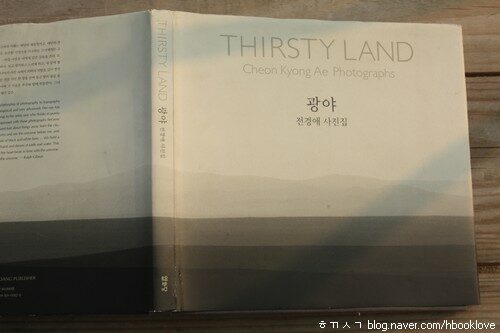

광야 - 전경애 사진집

전경애 지음 / 열화당 / 2006년 1월

평점 :

절판

찾아 읽는 사진책 134

넓은 들로 가고 싶어

― Thirsty land (광야)

전경애 사진

열화당 펴냄,2006.1.5./4만 원

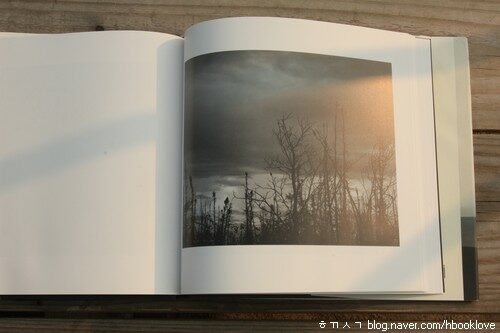

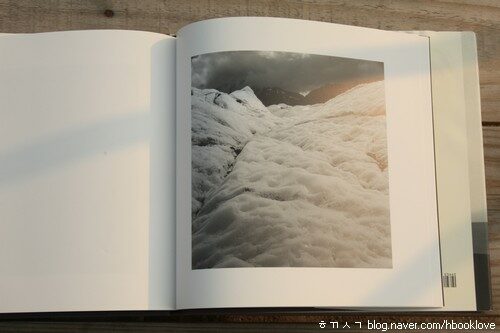

넓은 들로 가고 싶은 마음을 사진으로 찍으면 《Thirsty land (광야)》(열화당,2006)와 같은 사진책이 나오는구나 하고 느낍니다. 넓은 들을 먼저 가슴으로 안고, 넓은 들에 서린 기운을 마음으로 가만히 느낀 뒤, 넓은 들이 들려주는 이야기를 사진 하나로 곱다시 앉히면, 사진책 《Thirsty land (광야)》 하나 빚을 만하다고 느낍니다.

넓은 들은 어디에 있을까 헤아려 봅니다. 이 나라 어느 곳에 넓은 들이 있다 할 만할까 생각해 봅니다. 겹겹이 이어지는 멧골이 있고, 널찍하게 펼쳐지는 갯벌이 있으며, 아득하게 보이는 바다가 있어요. 꽤 넓다 할 만한 논밭이 길게 있는 데가 여러 곳 있다 하지만, 수십 수백 킬로미터 이어지는 들판은 이 나라에 없습니다.

그런데 꼭 너른 들판이 있어야 할까 궁금해요. 너른 들판이 없기에 이 나라가 재미없거나 따분하다 여길 수 있는지 궁금해요.

수십 수백 킬로미터 해바라기밭이라거나 수수밭이라거나 밀밭이라 한다면, 사탕수수밭이요 무논이라 한다면, 이런 들판은 사람과 짐승한테 얼마나 아름답거나 사랑스러운 터전이 될까 궁금해요. 숲 없이 들판만 있을 때에, 나무그늘 없이 들판만 이어질 때에, 못물이나 냇물 흐르지 않고 들판만 가득할 때에, 이와 같은 곳에 사람이나 짐승이 살아갈 만할까 궁금해요.

너른들(광야)은 얼마나 넓어야 너른들이라 할 수 있을까요. 만 평이나 십만 평쯤 되면 너른들이 될 수 없을까요. 백만 평쯤 되어도 너른들에 들기 어려울까요.

몽골사람이나 티벳사람은 언제나 너른들을 바라보리라 느낍니다. 미국이나 캐나다나 호주에서도 조금만 도시 바깥으로 나가도 쉽게 너른들을 마주하리라 느낍니다. 그러면, 이런 여러 나라에서 만나거나 마주하는 너른들은 어떤 삶터일까요. 이와 같은 삶터는 사람한테 어떤 이야기를 들려줄까요.

‘이야 멋지다’ 하고 손뼉칠 모습인가요. ‘우와 놀랍구나’ 하며 입을 벌릴 모습인가요. ‘허허 대단하구나’ 하면서 첫손가락 꼽을 모습인가요.

사진책 《Thirsty land (광야)》 첫머리에는 랠프 깁슨 님이 머리말을 붙입니다. 랠프 깁슨 님은 전경애 님 사진을 놓고, “지형과 사진의 관계에 대한 그녀의 이해는 대단히 개성적이고, 대단히 경험적이며, 대단히 진보적이다. 순수한 시각으로 사고하는 그녀에게는 고유한 예술가적 직관이 있다. 나는 한국에서 이 사진들을 발견해서 기쁘다.” 하고 말합니다. ‘경험적’이거나 ‘진보적’이라는 말마디는 무엇을 가리킬까 어림해 봅니다. 땅과 사진이 서로 어떻게 이어지는가를 살피는 눈길이 ‘경험적’이라는 소리는 무슨 뜻일까 곱씹어 봅니다. 땅과 사진을 마주하는 눈썰미는 어떻게 ‘진보적’이거나 ‘안 진보적’일 수 있을까 되뇌어 봅니다.

랠프 깁슨 님 머리말이 아니더라도, 전경애 님은 ‘맑은 눈길로 너른들을 마주하면서 가슴으로 벅차오르는 기쁨을 노래하듯 사진을 찍는구나’ 하고 느낍니다. 참 그래요. 전경애 님 스스로 사랑하며 좋아하고 즐기는 삶자락을 사진 하나로 옮겨요. 전경애 님 스스로 마음에서 우러나오는 이야기 하나 들려주고 싶어 너른들을 찾아갑니다. 너른들을 눈을 감고 바라봅니다. 너른들 냄새와 빛깔과 무늬와 소리와 결을 살결로 맞아들입니다. 사진은 그 다음입니다. 너른들을 한껏 즐기거나 누리거나 맛보고 나서야 비로소 사진입니다. 가슴으로 느끼지 못하는 너른들을 섣불리 사진으로 찍으려 한들 사진이 태어날 수 없습니다. 가슴으로 느낀 너른들이라 하면, 굳이 사진을 찍지 않아도 내 가슴속에서 너른들 이야기가 몽실몽실 태어납니다.

아이들과 바닷가로 나들이를 가서 모래밭 흙놀이를 하노라면, 아이들은 그리 안 넓은 모래밭이라 하더라도 하루 내내 신나게 놉니다. 해가 지든 말든 아랑곳하지 않습니다. 백 평이나 천 평쯤 되는 조그마한 모래밭이라 하더라도 아이들로서는 백만 평 천만 평 되는 커다란 너른들인 셈입니다.

어디에 찾아가야 찍을 수 있는 사진이란 없습니다. 꼭 저기를 가야 한다거나 반드시 이곳에 있어야 하기에 찍는 사진이란 없습니다. 마음으로 우러나오는 자리가 사진을 찍는 자리입니다. 마음이 사랑과 꿈으로 용솟음치도록 이끄는 자리가 사진을 누리는 자리입니다. 마음에 이야기씨앗 하나 내려앉아 이야기꽃잔치 펼칠 수 있는 자리가 사진을 빛내는 자리입니다.

마을 밭뙈기에서도 너른들 이야기하는 사진 찍을 수 있어요. 가까운 바닷가 이름없는 모래밭에서도 너른들 밝히는 사진 찍을 수 있어요. 우리 집 마당에서도 너른들 보여주는 사진 찍을 수 있어요. 조그마한 보금자리 조그마한 마룻바닥에서도 너른들 속삭이는 사진 찍을 수 있어요.

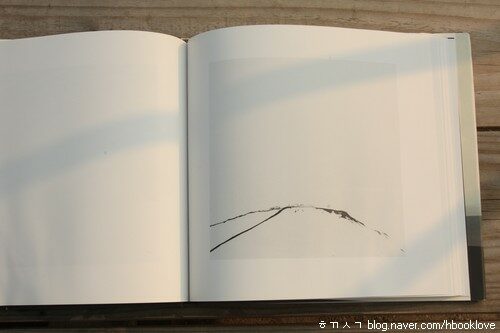

랠프 깁슨 님은 “우리는 작은 사진 한 장을 손에 들고 땅과 물을 꿈꾼다. 전경애는 시각적 시인이며 그 가슴은 우주와 함께 박동한다.” 하고 덧붙입니다. 참말, 전경애 님은 시를 쓰듯 사진을 찍습니다. 아마, 사진을 찍듯 시를 쓸 수도 있겠지요. 사진을 찍는 사람은 시를 쓰는 사람과 같고, 시를 쓰는 사람은 얼마든지 사진을 찍을 수 있어요.

시를 못 쓴다면 사진을 못 찍는다고 느낍니다. 사진을 못 찍는다면 시를 못 쓰겠구나 싶습니다. 사진과 시는 같은 자리에 있습니다. 시와 사진은 서로 어깨동무를 합니다. 너른들에서 뒹굴고 싶은 꿈을 싯말 하나에 싣고, 사진 하나에 담습니다. 너른들 바라는 이야기를 싯노래로 옮기고, 사진 하나로 빚습니다. 너른들 사랑하는 마음자락을 춤사위처럼 싯사위로 펼치고, 노랫가락처럼 사진가락으로 드러냅니다.

어디나 너른들입니다. 어디나 삶터입니다. 어디나 보금자리입니다. 어디나 이야기마당입니다. 스스로 갈 수 있으면 시를 쓰고 사진을 찍습니다. 스스로 갈 수 없으면 시를 못 쓰고 사진을 못 찍습니다. 전경애 님이 욥기를 노래하면서 이녁 사진을 보여주는 일이란, 전경애 님 삶이 이와 같다는 뜻이라고 느낍니다. 굳이 전경애 님 스스로 시 한 가락 새로 짓지 않아도 되리라 느낍니다. 다만, 지구별 온누리 너른들 굽어살피며 사랑하는 손길이라 한다면, 전경애 님 가슴속에서 타오르는 싯말 하나 건져올려 살며시 노래한 다음, 사진춤 한 자락 뽑아올릴 수 있으면, 한결 멋스럽고 아름다우며 빛나는 사진그림 이루어지리라 느껴요. 파랑새는 몽골에도 있고 한국에도 있어요. 나도 등에 아기를 업을 수 있고, 저 먼 나라 이웃도 등에 아기를 업을 수 있어요.

넓은 들에 가고 싶기에 사진을 찍습니다. 넓은 들을 바라지만 막상 넓은 들을 찾지 못해 사진을 못 찍습니다. 넓은 들에 찾아가서 사진을 찍습니다. 넓은 들을 바라보지만 가슴 한켠 넓게 열지 못하면 사진을 못 찍습니다. 4346.3.13.물.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 사진책 읽는 즐거움)