-

-

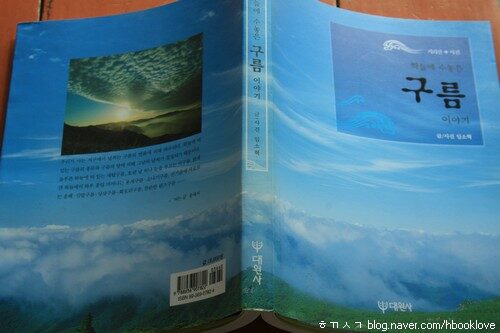

하늘에 수놓은 구름이야기 - 지리산 + 사진

임소혁 글.사진 / 대원사 / 2006년 4월

평점 :

찾아 읽는 사진책 128

시를 쓰며 사진을 찍는다

― 하늘에 수놓은 구름 이야기

임소혁 사진·글

대원사 펴냄,2006.4.15./18000원

시를 쓰는 사람은 사진을 찍을 수 있고, 사진을 찍는 사람은 시를 쓸 수 있다고 느낍니다. 시를 쓰는 사람은 그림을 그릴 수 있고, 그림을 그리는 사람은 시를 쓸 수 있다고 느낍니다.

거꾸로, 시를 못 쓰는 사람은 사진을 못 찍고, 사진을 못 찍는 사람은 시를 못 쓰는구나 싶어요. 시를 못 쓰는 사람은 그림을 못 그리며, 그림을 못 그리는 사람은 시를 못 쓰는구나 싶습니다.

누군가는 ‘난 말이야, 사진 찍는 솜씨 뛰어나다구. 그렇지만 난 시를 안 쓰는걸?’ 하고 물을는지 모릅니다. 또 누군가는 ‘나는 말예요, 시 쓰는 솜씨 빼어나요. 그러나 난 사진을 안 찍는걸?’ 하고 따질는지 모릅니다. 또 누군가는 ‘나는 말입니다, 그림 그리는 솜씨 훌륭해요. 그런데 난 사진을 안 하는걸?’ 하고 샐쭉거릴는지 몰라요.

곰곰이 생각해 봅니다. 시를 안 쓰고도 사진을 찍을 수 있을까요. 사진을 안 찍으면서 시를 쓸 수 있을까요. 시를 안 쓰는데 그림을 그릴 수 있을까요. 그림을 안 그리는데 시를 쓸 수 있을까요.

이오덕 님 말씀이 아니더라도 아이들은 모두 시인이라고 느낍니다. 예수님 말씀이 아니더라도 아이들은 모두 하늘(하느님)이라고 느낍니다. 이런 얘기를 하는 나도 갓난쟁이로 태어나서 아기 적을 지나 어린이로 살아온 나날이 있었기에, 오늘처럼 어른으로 살아갑니다. 곧, 나는 나부터 시인이었고, 나는 나부터 하늘(하느님)이었습니다.

아이들은 굳이 꾸미면서 말할 까닭이 없습니다. 느끼는 가슴 그대로 말을 합니다. 즐겁다 느끼면 즐겁다 말하는 아이들이요, 슬프다 느끼면 슬프다 말하는 아이들입니다. 시란, 사진이란, 그림이란 무엇일까요. 즐거움을 즐거움대로 빚을 때에 시요 사진이며 그림입니다. 즐거움을 억누르며 슬픔으로 그리는 사람도 있을 테고, 슬픔을 감추며 즐거운 듯 그리는 사람도 있을 수 있어요. 그러나, 즐거움을 억누르면 무슨 재미일까요. 슬픔을 감추면 서로 이웃이나 동무로 지낼 까닭은 무엇일까요.

옛사람은 하늘을 바라보며 하늘빛을 느꼈습니다. 옛사람은 흙을 만지며 흙기운을 헤아렸습니다. 옛사람을 풀(나물과 곡식)을 뜯어서 먹으며 풀맛을 느꼈습니다. 옛사람은 일을 하거나 놀면서 노래를 불렀습니다. 느끼는 그대로 가슴을 스스로 적셨어요. 바라보는 그대로 눈빛을 스스로 밝혔어요.

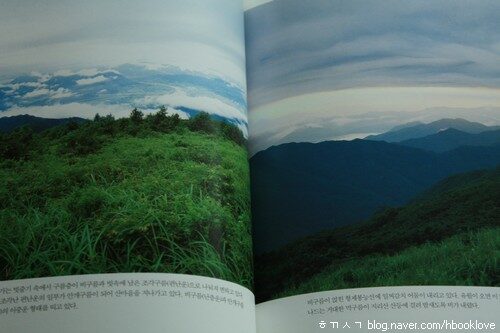

임소혁 님이 빚은 사진책 《하늘에 수놓은 구름 이야기》(대원사,2006)를 읽으며 다시금 생각합니다. 임소혁 님은 “새벽녘, 계절이 지나가는 지리산 왕시루봉 언덕에서 수천 겹 전설바다가 흘러가는 동녘을 바라본다. 매일같이 새롭게 자연을 담아내는 하늘에서 구름은 새벽바람을 따라 골짜기를 건너가며 아침을 알리는 대지의 언어로 피어난다. 때로는 조각달에 새기는 샛별의 언어로, 때로는 드높은 하늘을 황홀하게 물들이는 감미로운 노랫말로 말하려 한다(6쪽).” 하고 이야기합니다. 임소혁 님이 사진과 함께 적바림한 글은 ‘시’이고 ‘노래’입니다. 이를테면 ‘시노래’입니다.

구름을 찍은 임소혁 님은 구름을 바라보면서 ‘시’를 느끼기에, 사진을 시처럼 찍습니다. 임소혁 님이 그림을 그리는 사람이라면, ‘시’를 쓰듯 ‘그림’을 그리겠지요. 임소혁 님이 사진도 그림도 안 하는 여느 흙일꾼이라면, ‘시’를 쓰듯 흙을 일구거나 만지거나 돌보는 하루를 누릴 테고요.

사진쟁이 아닌 여느 어버이로서 이녁 아이를 바라보며 사진을 찍는 하루를 돌아봅니다. 어느 어버이라 하더라도 이녁 아이를 바라보며 사진을 찍을 때에는 ‘하느님 눈빛’이 되고 ‘하느님 마음’이 되어요. 어느 사진쟁이라 하더라도 까르르 웃고 뛰노는 아이들을 바라보며 사진을 찍을 때에는 ‘사진쟁이 이름값’을 훌훌 벗어던지며 아이들하고 하나되어 놉니다.

임소혁 님은 “태고의 어둠 같은 동녘에서 날이 밝아온다. 자연 그대로의 무성한 숲에서 내뿜는 생기가 하늘에 닿아 양떼구름도 찬란하게 피어났다. 태고의 산에서 해가 뜨고 질 때는 아마도 온 세상을 오색영롱한 빛으로 물들였으리라(56쪽).” 하고도 이야기합니다. 지리산 깊은 골짝에 깃들어 사진을 찍는 동안 숲내음에 젖어듭니다. 하늘내음을 맡고 하늘빛으로 물듭니다. 하늘소리를 듣고 하늘결로 숨을 쉽니다.

햇살은 구름으로도 드리우고 멧등성이 나무한테도 드리웁니다. 햇살은 들꽃과 들풀한테도 드리우며, 벼와 배추와 무한테도 드리웁니다. 햇살은 고속도로 자동차물결에도 드리우고, 도시 아파트숲에도 드리웁니다. 그리고, 햇살은 사진기 손에 쥔 아저씨 머리카락에도 드리우며, 햇살은 내 마음속으로도 드리웁니다.

사진은 어디에 있을까요. 사진은 어디에서 태어날까요. 사진은 어떤 이야기를 담을까요. 사진은 누구하고 나누는 속삭임일까요. 사진은 왜 즐길 만한가요. 사람은 왜 시를 쓰고 노래를 부르며 그림을 그리다가는 사진을 찍고 춤을 추면서 흐드러지는 잔치마당을 열까요. 사람은 왜 말을 섞고 눈빛을 마주치다가는 어깨동무를 하면서 즐겁게 이 길을 걸어갈까요.

사진을 찍는 사람들 가슴에는 어떤 싹이 틀 때에 아름다울까요. 사진을 읽는 사람들 마음에는 어떤 빛이 떠오를 때에 어여쁠까요.

임소혁 님은 “이 땅의 사람들은 일부러 욀 것도 없이, 생긴 모양대로 부르기 쉬운 마을 이름이나 땅 이름을 짓고 살아왔다. 천수답은 별똥지기, 조그마한 논은 궁둥이배미, 징검돌이 놓인 곳은 노딧거리, 산나물 나는 곳은 취밭등, 들꽃이 많은 곳은 꽃밭등이라 했고, 가는 비 묻어오는 골짜기를 우골, 안개골이라고 불렀다(99쪽).” 하고 이야기합니다. 그렇지요. 노루귀라는 풀이름은 누가 어떻게 왜 지었는지 알 길이 없지만, 오늘을 살아가는 우리들은 즐겁게 노루귀라는 낱말을 혀끝에 올리며 빙그레 웃습니다. 솜다리라는 풀이름을 누가 언제 뭣 하러 지었는지 알 턱이 없지만, 오늘을 숨쉬는 우리들은 기쁘게 솜다리라는 낱말을 혓바닥에 올리며 상긋상긋 웃어요.

벼라는 이름, 밀이라는 이름, 박이라는 이름, 삼태기라는 이름, 짚이라는 이름, 밥이라는 이름, 주걱이라는 이름, 솥이라는 이름, 나무라는 이름, 물이라는 이름, 이 모든 이름에 어떤 숨결이 깃들었을까 생각해 봅니다. 내 어버이를 낳은 어버이를 낳고 또 또 어버이를 낳은 옛사람은 어떤 숨결로 이 같은 이름을 짓고 부르며 한삶을 누렸을까 생각해 봅니다.

사진을 즐기는 오늘 우리들은 어떤 이름을 사진마다 붙일까 헤아려 봅니다. 사진을 빚는 오늘 우리들은 어떤 시를 지어 사진 하나와 함께 누리는가 곱씹어 봅니다.

내 목숨을 되돌아보며 시를 써요. 내 목숨을 되새기며 이야기를 나눠요. 내 목숨을 깨달으며 사진을 찍어요. 나이 서른이든 쉰이든 일흔이든 아흔이든, 우리는 모두 시인으로 태어났고, 하늘빛으로 이 땅에 온 줄 느낄 수 있기를 빕니다. 4346.2.6.물.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 사진책 읽는 즐거움)