-

-

점박이물범, 내년에도 꼭 만나! - 봄 ㅣ 녹색연합과 함께하는 대한민국 깃대종 1

녹색연합 지음, 남성훈 그림, 고래연구소 감수 / 웃는돌고래 / 2012년 4월

평점 :

다 함께 즐기는 그림책 234

곁에 있는 이웃

― 점박이물범, 내년에도 꼭 만나!

남성훈 그림,녹색연합 글

웃는돌고래 펴냄,2012.4.22./12000원

아이들과 들길을 거닐면서 겨울 들판을 바라봅니다. 멀리서 언뜻 바라보면 가을걷이 마친 뒤 텅 비거나 누렇기만 한 듯 여길 수 있지만, 들길을 거닐며 찬찬히 들여다보면 곳곳에 푸릇푸릇한 싹이 있습니다. 유채씨를 뿌렸으니 돋는 싹이 있고, 따로 유채씨를 뿌리지 않더라도 스스로 씨앗을 퍼뜨려 돋는 싹이 있습니다.

가을걷이 막 마친 들빛하고 한겨울로 접어든 들빛은 서로 다른 빛깔입니다. 자가용을 타고 지나간다든지, 군내버스나 시외버스를 타고 지나가서는 좀처럼 알아채기 어려운 빛깔이지만, 두 다리로 천천히 거닐 때에는 이내 알아챌 만한 빛깔입니다. 추운 겨울에도 씩씩하게 돋는 싹이 있으며, 추운 겨울이기에 더 힘을 내어 돋는 싹이 있습니다.

논 가장자리, 논둑, 밭 가장자리, 밭둑, 저마다 다른 풀이 조그맣게 고개를 내밉니다. 볕이 잘 들고 바람 적게 드는 자리에는 앉은뱅이 풀이 자그마한 잎사귀를 벌립니다. 문득 걸음을 멈추고 쪼그려앉습니다. 손을 뻗어 살살 어루만집니다. 한 포기 뜯어서 겨울풀 맛과 내음을 느낄까 하다가 그만둡니다. 예쁜 겨울풀을 예쁘게 어루만지자고 생각합니다.

이름을 아는 풀을 만납니다. 이름이 알쏭달쏭한 풀을 만납니다. 이름이 떠오르지 않는 풀을 만납니다.

오늘 시골에서 살아간다지만, 그동안 도시에서 나고 자라며 미처 못 배우거나 못 들은 풀이름이 많습니다. 도시는 풀하고 동떨어진 삶터인 터라, 도시에서 살아갈 적에 풀이름을 들려주거나 가르치는 이웃은 드물어요. 아예 없다고 할 수도 있지요. 도시는 들과 숲과 메와 내를 밀며 짓는 터전이거든요. 도시에 따로 쉼터를 짓기도 한다지만, 도시는 처음부터 들과 숲을 지키지 않아요. 도시는 메와 내를 허물거나 뜯어고쳐 찻길을 닦고 공장을 세우며 건물을 지어요. 도시사람은 풀을 만날 일 드물고, 도시사람은 풀을 바라보며 이름 붙일 일 없어요. 먼먼 옛날부터 내려오는 풀이름은 모두 시골사람이 들을 일구면서 붙였어요.

.. 우리 섬이 얼마나 아름다운지 와 보지도 않고 꼭 그런 얘기부터 하더라 .. (3쪽)

시골사람은 풀이름을 붙이며 살았습니다. 시골사람은 나무이름을 붙이며 살았습니다. 시골사람은 냇물에도 멧자락에도 골짝에도 이름을 붙이며 살았습니다. 시골사람은 새와 벌레와 짐승 모두한테 이름을 찬찬히 붙이며 살았습니다.

이름을 붙일 때에는 이름만 붙이지 않습니다. 삶을 알고 넋을 알며 빛을 알기에 이름을 붙입니다. 서로 사랑하고 아끼기에 이름을 붙입니다. ‘개’라는 이름이나 ‘고양이’라는 이름은 그냥 붙일 수 없습니다. 사람 스스로 ‘사람’이라는 이름을 붙이거나 이웃한테 ‘이웃’이라는 이름을 붙일 때에는 그냥 붙이지 않습니다. 서로 돕고 보살피는 마음씨이기에 이름을 붙일 수 있습니다.

집이라는 이름, 옷이라는 이름, 밥이라는 이름이 어떻게 태어났을까 하고 생각해 봅니다. 메뚜기라는 이름, 사마귀라는 이름, 방울벌레라는 이름이 어떻게 태어났을까 하고 헤아려 봅니다. 질경이나 씀바귀나 냉이라는 이름은 어떻게 태어났을까요. 송사리나 달팽이나 비둘기라는 이름은 어떻게 태어났을까요. 잣나무와 소나무와 버드나무라는 이름은 어떻게 태어났을까요.

먼먼 옛날 누가 어떤 꿈을 꾸면서 이름을 하나하나 붙였을까요. 아스라이 먼 옛날 누가 어떤 마음을 기울이면서 이름을 하나씩 붙였을까요.

이름이 붙은 짐승은 사람들과 어떻게 이웃했을까요. 이름이 붙은 풀은 사람들과 어떻게 어울렸을까요. 이름이 붙은 벌레와 새와 냇물과 멧골은 사람들하고 어떤 사이로 지냈을까요.

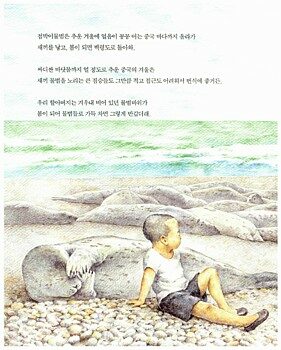

.. 할아버지 어렸을 때는 범박이물범들이 둥근 자갈이 많은 하늬 바닷가까지 와서 쉬었대. 할아버지가 바닷가에서 깜빡 잠들었다 깨면 물범들이 옆에서 같이 햇볕 쬐고 있었다지 뭐야 .. (9쪽)

사람살이에 신분이나 계급이 없던 때에는 말에도 신분이나 계급이 없었겠지요. 사람살이에 신분이나 계급이 생긴 때에는 말에도 신분이나 계급이 생겼겠지요.

노예라든지 노비라든지 머슴이라든지 백정이라느니 하는 이름은 사람과 사람 사이에 어떤 울타리가 생겼다는 뜻일까요. 중국 글자를 빌어 이름을 짓거나 책을 쓰던 이들은 호미와 쟁기로 흙을 일구던 사람들하고 어떻게 얼크러졌다는 뜻일까요. 신분과 계급이 있대서 스스로 한자로 이름을 지은 다음, 돌쇠이니 막쇠이니 마당쇠이니 하며 이웃한테 아무 이름이나 붙이던 사람들은 어떤 삶을 누리려는 뜻이었을까요.

곰곰이 생각하면, 지난날이나 오늘날이나 신분과 계급을 누리는 이들은 이웃한테 막된 이름을 붙입니다. 이를테면, ‘비정규직’이라느니 ‘이주노동자’라느니 ‘장애인’이라느니 하는 이름을 붙입니다. 요새는 ‘차상위계층’이라는 이름도 붙입니다.

이런 이름에 어떤 사랑이 깃들었을까 궁금합니다. 이런 이름에 어떤 꿈을 실었을는지 궁금합니다. 사랑하는 마음 없이 부르는 이름이란, 스스로 어떻게 살아가려는 뜻일까 궁금합니다. 꿈을 꾸는 넋이 아닌 채 부르는 이름이란, 저마다 어떻게 어깨동무하려는 뜻일까 궁금합니다.

.. 넓은 하늬 바닷가를 두고 물범바위에만 옹기종기 붙어서 싸우는 건, 바닷가에 갔다가 사람들에게 해를 입을까 무서워서야 .. (22쪽)

녹색연합에서 글을 붙이고 남성훈 님이 그림을 그린 《점박이물범, 내년에도 꼭 만나!》(웃는돌고래,2012)를 읽습니다. ‘점박이물범’이라는 이름은 언제 누가 붙인 이름이었을까요. 이 이름은 어떤 사랑으로 태어났을까요. 이 이름을 붙인 섬사람은 어떤 꿈으로 마을살이를 일구었을까요.

지난날 섬사람 또는 바닷사람은 점박이물범을 그예 점박이물범이라 부르며 살았습니다. 따로 ‘천연기념물’이라는 이름을 붙이지 않았습니다. 함께 살아가는 이웃이요 벗으로 삼았습니다. 오늘날 우리들은 점박이물범을 그예 점박이물범이라 부르지 못합니다. 따로 ‘천연기념물’이라는 이름을 붙여 부릅니다. 그런데, 천연기념물이라는 이름을 붙이면서도 제대로 보살피거나 아끼거나 사랑하려 하지 못해요. 천연기념물인 줄 모르기도 하고, 천연기념물이라 한들 더 헤아리지 않습니다.

가만히 보면, 오늘날 한국사람은 천연기념물 아닌 이웃을 살가이 마주하지 못해요. 닭이나 돼지나 소는 천연기념물 아니기에 짐승우리에서 마구 부리기까지 해요. 개똥벌레나 길앞잡이나 사슴벌레가 느긋하게 살아갈 숲을 지키지 않아요. 여우와 늑대와 이리와 범은 숲에서 자취를 감추고, 수많은 물고기와 날짐승이 삶자리를 빼앗깁니다.

고속도로가 늘며 숲이 사라집니다. 공항이 늘며 멧골이 사라집니다. 공장과 골프장과 발전소가 늘며 냇물이 사라집니다. 사람 숫자는 부쩍 늘지만, 들과 숲과 메는 부쩍 줄어듭니다. 도시는 자꾸 커지지만, 사람과 이웃할 풀과 나무와 짐승과 벌레는 자꾸 죽습니다.

한국에서 점박이물범을 언제까지 만날 수 있을는지요. 한국에서 천연기념물은 언제까지 살아남을 수 있을는지요. 한국사람은 제 이웃을 얼마나 아끼며 하루를 빛낼는지요. 4346.1.6.해.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013)