-

-

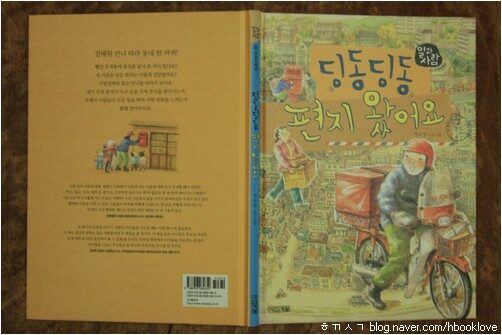

딩동딩동 편지 왔어요 - 우편집배원 ㅣ 일과 사람 2

정소영 지음 / 사계절 / 2010년 4월

평점 :

편지를 띄우는 마음

[다 함께 즐기는 그림책 183] 정소영, 《딩동딩동 편지 왔어요》(사계절,2010)

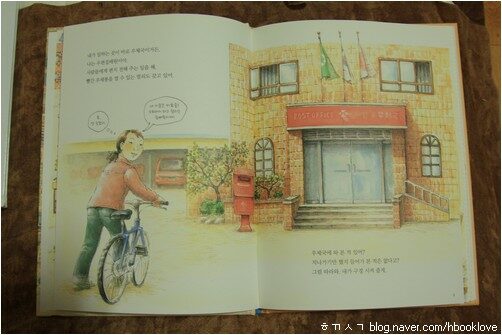

편지나 택배를 부칠 일이 있으면 자전거를 타고 면 소재지로 갑니다. 비가 모질게 오거나 아이들이 새근새근 자지 않으면 언제나 아이들을 자전거수레에 태우고 우체국으로 갑니다. 면 소재지에 우체국 하나 있기에 고맙습니다. 2킬로미터 남짓 떨어진 우체국은 아주 작습니다. 아주 작지만 걸상이 놓이고 화장실이 있습니다. 작은 시골 우체국이지만, 서울이나 도시처럼 땅값이 비싸지 않으니 자리를 넉넉하게 씁니다.

택배를 부칠 때에는 집에서 종이에 미리 주소를 적어서 붙입니다. 편지를 부칠 때에는 우체국에서 무게를 달고 크기를 잽니다. 편지에 스티커 아닌 우표를 붙이고 싶어 얘기를 해 본 적 있는데, 시골 작은 우체국에는 우표가 없어 붙이지 못한다고 합니다. 여기까지 우표가 오지는 않는다고 합니다. 읍내 우체국에 가면 우표가 있으리라 이야기합니다.

그러고 보면 요즈음 편지는 모두 스티커를 붙입니다. 들고나는 모든 흐름을 기계에 맡깁니다. 가만히 헤아리면, 우표를 붙여서 편지를 보내자면 품이 많이 들 뿐더러, 우표 갯수와 값을 날마다 셈해야 합니다. 퍽 번거로운 일이 되겠구나 싶습니다. 그런데, 우체국에서 우표를 쓰자고 생각한다면, 우표에 조그맣게 바코드를 새겨서 이 바코드를 읽도록 하면 갯수이든 값이든 셈틀이 알아서 손쉽게 셈할 수 있어요.

더 생각하면 요즈음 편지를 부치는 사람들 가운데 봉투에 손수 주소와 이름을 적는 사람이 매우 드뭅니다. 공무원이라면 모든 집 주소와 이름을 하나하나 손으로 적자면 너무 힘들다 여길 테니 이렇게 안 할 만합니다. 전기값이나 전화값 내라는 쪽글을 한국전력이나 한국통신 일꾼이 손으로 써서 보낼 일은 없겠지요. 그러나 맨 처음에는 누구나 으레 마땅히 손수 주소와 이름을 적었으리라 생각해요. 맨 처음에는 편지를 부치려는 사람 누구나 으레 마땅히 손수 우체국을 찾아갔으리라 생각해요.

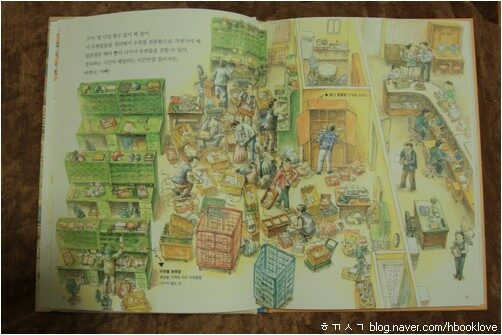

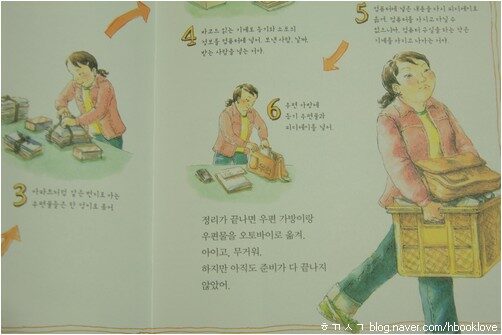

.. 우편물이 산더미라고? 설이나 추석 같은 명절에는 몇 배나 더 많아. 처음엔 힘들어서 팔다리가 덜덜 떨렸어. 지금은 가뿐하게 해내. 자꾸 하다 보니 힘이 세졌나 봐 .. (10쪽)

나는 국민학생이던 때부터 우체국을 자주 드나들었습니다. 고등학생 때까지는 우표를 모으며 놀기도 했지만, 편지동무가 있어 편지를 부치려고 우체국을 참 자주 찾아갔습니다. 구멍가게에서 보통우표를 사서 부칠 수 있지만, 부러 우체국에 가서 갓 나온 예쁜 기림우표를 사서 부치고 싶었어요. 내가 편지동무 한 사람한테 부치는 편지는 오직 한 통인 만큼, 오직 한 통에 걸맞게 예쁘게 주소와 이름을 적고, 오직 한 통에 알맞도록 사랑스레 우표를 붙이고 싶었어요.

우체국에 처음 스티커가 나오던 때를 떠올립니다. 처음에는 우체국 일꾼 스스로 스티커가 익숙하지 않다며 잘 안 쓰려 했습니다. 손으로 주소와 이름을 적어서 부치려는 편지에 스티커를 붙이자니 영 어울리지 않는다고 말하며 가장 예쁜 기림우표를 찾아서 붙여 주려 했습니다. 스티커 붙이는 기계가 망가져서 못 쓸 때에는 ‘손수 우표값을 헤아려 알맞게 잘라서 붙이’면서 ‘늘 이렇게 해 오던 일’인데 ‘이제는 기계와 셈틀 없으면 일을 못 하’는 흐름이 되었다고 얘기했습니다.

인터넷이 널리 퍼지면서 편지가 퍽 줄었다고 합니다. 인터넷이 널리 퍼지기 앞서는 집집마다 뭔가를 광고하는 편지가 꽤 많았습니다. 이제 광고편지는 종이봉투에 담아 보내지 않습니다. 광고편지는 누리편지로 띄웁니다. 광고종이를 사람들이 우체통에 수두룩히 꽂습니다. 도시에서는 우체통마다 광고종이가 넘쳐나서 정작 편지가 묻히거나 버려지거나 휩쓸리기도 합니다.

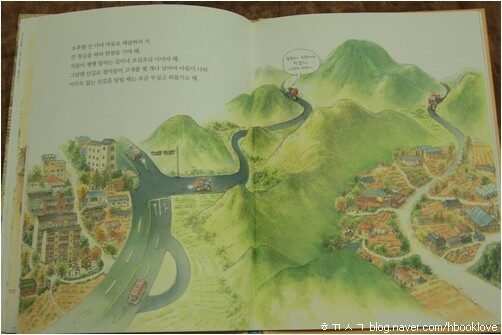

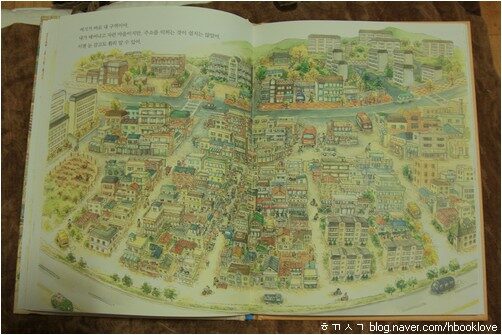

.. 여기가 바로 내 구역이야. 내가 태어나고 자란 마을이지만, 주소를 익히는 것이 쉽지는 않았어. 이젠 눈 감고도 훤히 알 수 있어 .. (20쪽)

시골에서 살아가며 광고종이를 하나도 구경하지 않습니다. 시골마을 몇 안 되는 집집을 돌며 광고종이를 넣는 사람은 없습니다. 광고종이란 물건을 팔려는 종이요, 물건을 팔려는 사람은 좁다란 도시에 촘촘히 들어서며 살아가는 사람들을 꼬드겨 물건을 팔려는 뜻입니다. 그야말로 악다구니와 같아요.

나는 신문배달을 했기에 편지배달을 하는 일을 살짝 어림해 봅니다. 우체국 일꾼이 커다란 가방에 편지나 소포를 잔뜩 담고는 모든 집을 두 다리로 걷거나 자전거를 타고 찾아갑니다. 어릴 적 살던 동네에 우체국 일꾼이 두 다리로 걷거나 자전거를 타고 찾아오면 가까이나 멀리 떨어져서 물끄러미 지켜봅니다. 우리 집에 어떤 편지가 왔을까 하고 기다립니다. 우리 집 우체통에 무언가를 넣는가 하고 바라봅니다.

도시에 아파트가 처음 생길 무렵 우체국 일꾼은 ‘더 많은 집을 더 수월하게 찾아가서 편지를 넣을’ 수 있기에 홀가분하겠지 하고 여겼습니다. 왜냐하면, 신문배달을 하는 나는 우체통에 신문을 넣지 못하고 꼭 대문 밑이나 우유주머니에 넣어야 했어요. 신문을 아파트 우체통에 꽂으면 누군가 얌체처럼 훔치곤 해요.

아마 우체통에 꽂힌 편지를 몰래 훔친 사람도 있겠지요. 제 것이 아니면서 슬쩍하는 사람이 참말 있어요. 우체통에 꽂힌 책이나 잡지를 가로채는 사람은 무슨 생각이었을까요. 보내는 보람과 받는 보람을 앗는 사람 마음에는 어떤 이야기가 싹틀까요.

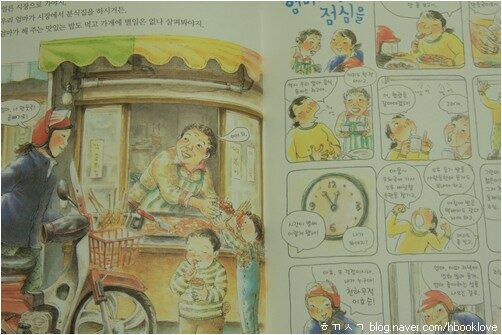

.. 하지만 마을로 들어오면 나를 기다리는 분들이 참 많아. 여기는 읍내로 가는 버스가 하루에 두 번밖에 없어. 차도 사람도 별로 없어서 어르신들이 읍내 나가기가 힘들어. 그래서 내가 오고 가며 심부름도 해 드려 .. (34쪽)

편지를 띄우는 마음은 그리운 사랑을 띄우는 마음입니다. 가까이 떨어진 곳에 살든 멀리 떨어진 곳에 살든 조그마한 편지 한 통이 다리가 되어 서로 만납니다. 종이 몇 장에 연필로 눌러 적은 글이 숱한 이야기를 꽃피웁니다. 편지를 보내며 이 편지를 언제 받으려나 하고 설렙니다. 편지를 받은 뒤에 답장을 쓰겠지 하고 생각하며 두근두근합니다. 내가 보낸 이야기에 어떤 이야기가 돌아올까 하고 기다립니다.

가만히 돌이키면, 살가운 벗한테는 편지가 없어도 서로 이어지는 마음이 있습니다. 내 마음은 너한테 바람처럼 날아서 찾아갑니다. 네 마음은 나한테 햇살처럼 따사로이 찾아옵니다. 굳이 종이에 글을 써서 보내지 않아도 서로서로 예쁘게 만납니다. 따로 편지라는 틀이 없어도 서로서로 기쁘게 어울립니다. 종이에 부러 글을 써서 보낸 까닭이라면, 서로를 그리고 아끼며 생각하는 좋은 마음을 오늘 하루 기쁘게 누리고 싶기 때문이었으리라 느낍니다. 편지를 쓰면서 내 하루를 더 사랑하고 더 즐기며 더 보살필 수 있다고 생각했기 때문이라고 느껴요.

.. 하지만 나는 내 일이 좋아. 날마다 빨간 우체통을 열고 이런저런 사연이 담긴 편지들을 만나는 게 좋아. 나를 기다리는 사람들을 만나는 것도 참 좋아. 나는 우편집배원이니까 .. (44쪽)

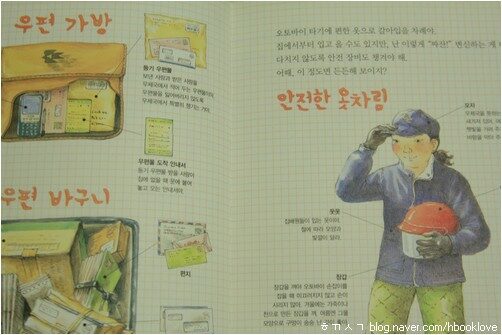

정소영 님이 빚은 그림책 《딩동딩동 편지 왔어요》(사계절,2010)를 읽습니다. “일과 사람”이라는 큰 틀거리에서 오늘날 지구별 사람이 ‘돈버는 일자리(직업)’로 삼는 여러 갈래를 살피는 그림책 가운데 하나입니다. 그래서 《딩동딩동 편지 왔어요》는 우체국 얼거리를 보여주고, 편지나 소포를 가르는 흐름을 보여주며, 우체국 일꾼이 어떻게 편지나 소포를 나르는가 하는 모습을 보여줍니다. 이 그림책을 읽는 어린이는 우리 둘레 수많은 이웃 가운데 한 사람을 한결 깊이 헤아릴 만합니다. 어쩌면 어느 어린이는 ‘나는 우체국 일꾼이 되고 싶어’ 하고 생각할 만합니다.

좋습니다. 스스로 좋게 품는 생각이라면 좋게 누리는 삶이 될 테니까 좋습니다. 편지를 나르는 일꾼은 사람들이 즐겁게 품고 좋게 돌보려는 뜻이 담긴 편지를 두 손 가득 살뜰히 어루만지면서 집집마다 나르니까 좋습니다. 이와 마찬가지일 텐데, 어느 회사에서 돈을 더 벌어들이려는 뜻으로 광고종이를 잔뜩 찍어 보내려 할 때에는 이 짐덩어리를 나르느라 고단하겠지요. 사랑스러운 기운이 감도는 편지를 손에 쥐며 사랑스러움이 자랍니다. 사랑스러운 기운이 없는 광고편지를 손에 쥐며 일이 고됩니다.

가난한 달동네 마을에 ‘토지강제수용’ 알림편지를 돌려야 할 때에는 얼마나 슬플까요. 화력발전소나 원자력발전소나 송전탑을 맞아들이지 않으려는 시골마을 사람들 집에 정부나 기업에서 보내는 ‘압류장’이나 ‘고소장’을 돌려야 할 때에는 얼마나 힘겨울까요. ‘군대 징집영장’을 돌릴 때에도 얼마나 아플까요.

온누리에 웃음이 가득한 삶이면서 웃음이 가득한 편지를 부치고 받을 수 있으면 얼마나 기쁠까요. 전쟁 아닌 평화를 담고, 광고 아닌 사랑을 담는 편지를 서로서로 오붓하게 주고받으면 얼마나 예쁠까요.

문득 돌아보면, 세금고지서는 편지로 띄울 일이 아니지 싶어요. 한국전력이든 한국통신이든 건강보험공단이든, 이곳 일꾼이 다달이 스스로 마을을 두루 돌면서 집집마다 사람을 얼굴을 마주보면서 세금을 받아야지 싶어요. 돈으로 흐르거나 전산처리라는 허울이 아닌, 사람과 사람이 얼크러지는 삶터로 달라져야지 싶어요. 우체국 일꾼이 하는 일이란, 사람과 사람 사이를 잇는 살가운 징검돌 구실이라고 생각해요. (4345.7.28.흙.ㅎㄲㅅㄱ)

― 일과 사람 02 : 우편집배원, 딩동딩동 편지 왔어요 (정소영 글·그림,사계절 펴냄,2010.4.30./9800원)