1994년 신문과 프랑스 사진책 《뒷모습》 (도서관일기 2012.6.26.)

― 전라남도 고흥군 도화면 동백마을, ‘서재도서관 함께살기’

아침에 두 아이를 데리고 서재도서관으로 간다. 이제 책갈무리는 다 마쳤다 할 만하기에 자질구레한 짐을 치운다. 어쩌면 자질구레한 짐을 치우는 품이 더 들지 않을까 싶기도 하다. 한쪽에 가지런히 쌓든, 상자에 얌전히 넣든, 이들 짐을 잘 갈무리해야 비로소 서재도서관 꼴이 잘 살아날 테고, 바닥 청소도 하기 수월하겠지.

오래 묵은 짐 담은 상자를 끌르다가 1994년이 〈인천 시민신문〉과 〈황해시대〉라는 묵은 신문을 본다. 지역에서 아주 작게 나오던 신문들인데, 이 신문들은 몇 호까지 낼 수 있었을까 궁금하다. 스무 해쯤 지난 오늘날 이 신문들을 떠올리거나 되새길 사람이 있을는지 궁금하다. 1994년치 〈인천 시민신문〉에는 ‘인천 현안’이라면서 “방송국, 인천엔 왜 없나” 하는 머릿글이 실린다. 참말 인천은 ‘직할시’와 ‘광역시’를 거치면서도 딱히 방송국이 없었다. 전파 수신기지만 있었다.

인천 바로 곁에는 서울이 있고, 서울에서는 중앙일간지가 나온다. 어쩌면 마땅하나 하나도 안 마땅하다 여길 수 있는데, 중앙일간지를 내는 ‘서울 신문’에서는 이런 이야기를 다루지 않는다. 그러고 보면, 서울에서 내는 중앙일간지는 으레 ‘서울 이야기’만 다루지, 온 나라 이야기를 두루 다루지 않는다. 어느 신문이든 어느 방송이든 이와 같다. 이런 모습이라면 중앙일간지라 하지 말고 ‘서울’일간지라 해야 올바를 텐데, 스스로 ‘서울’일간지라고 밝히는 신문은 없다.

프랑스 사진책 《VUES DE DOS》을 찾아본다. 엊그제 읽은 어느 책에서 새삼스레 이 사진책 이야기를 다시금 ‘잘못’ 이야기했기 때문이다. 책을 말하는 사람들은 왜 책을 제대로 살피지 않으면서 책을 말하려 할까. 책을 다루는 글을 쓰는 사람들은 왜 책을 찬찬히 헤아리지 않으면서 책을 다루는 글을 쓰려 할까.

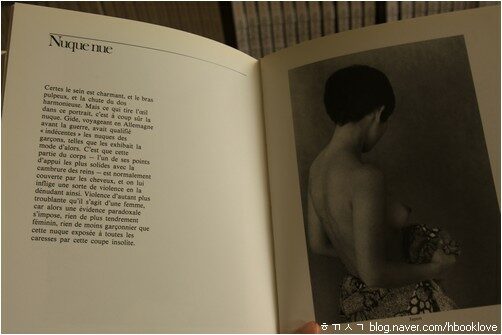

프랑스에서 나온 사진책 《VUES DE DOS》은 발레하는 가시내 모습이 겉에 나온다. 한국에서 옮겨진 《뒷모습》은 웃통 벗어 젖꼭지 보이는 가시내 모습이 겉에 나온다. 프랑스 사진책 《VUES DE DOS》를 죽 살피면, 한국판 겉모습 사진은 아주 뒤쪽에 나온다. 사진책 《뒷모습》은 ‘벗은 몸을 슬그머니 보여주려는 훔쳐보기’ 이야기를 다루지 않는다. 참말, 뒤에서 바라보는 삶자락을 이야기하는 사진책이다. 한국사람은 한국말로 옮겨진 《뒷모습》을 손에 쥐면서 느낌부터 아예 달라지고 만다. 벗은 웃통에 젖꼭지 드러나는 가시내 사진이 꼭 이 한 장뿐이라 하지만, 책겉에 이 사진이 드러날 때와 책 끄트머리에 살짝 스치듯 나오는 사진으로 마주할 때에는 느낌이 다르다. 한국땅에서는 사진을 사진 그대로 받아들이기 힘들까. 한국땅에서는 사진도 책도 삶도 이야기도 신문도 모두 꾸밈없이 수수하게 살피며 어깨동무할 수 없을까.

.... 왜 한국판은

이런 겉모습으로

사진책이 나와야 하나 ....