-

-

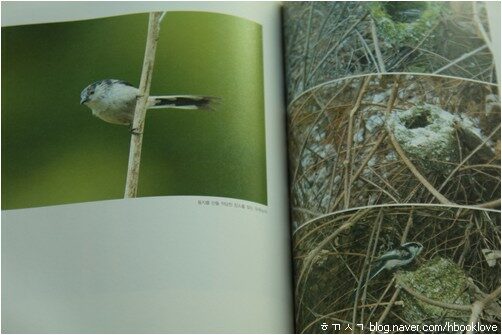

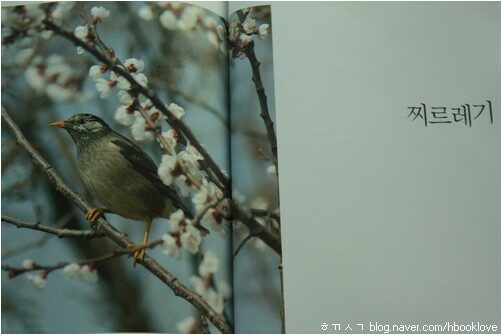

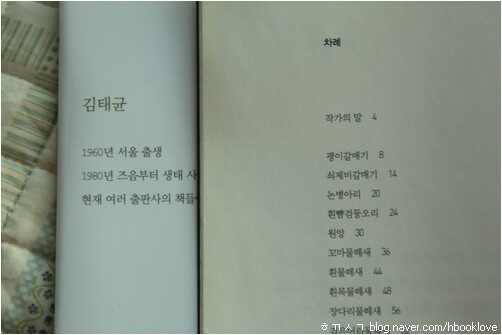

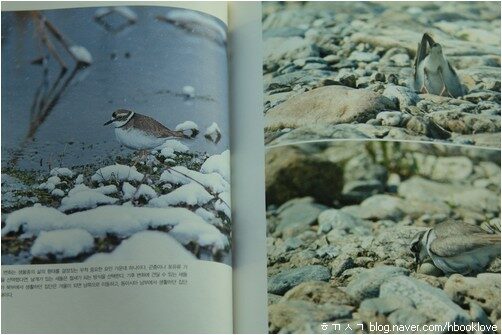

생명 곁에서 거닐다, 새 - 사진생태에세이 2

김태균 지음 / 지성사 / 2008년 8월

평점 :

새 한 마리 사랑하는 사진

[찾아 읽는 사진책 86] 김태균, 《생명 곁에서 거닐다, 새》(지성사,2008)

“우리 주변에서 새들을 더욱 가깝게 만날 수 있기를, 우리가 모쪼록 다른 생물에 대한 배려와 함께 살아가기를 마음 가득히 바랍니다(머리말).” 하는 마음으로 내놓은 사진책 《생명 곁에서 거닐다, 새》(지성사,2008)일 테지만, 오늘날 이 나라 사람들은 새를 비롯한 뭇목숨이 제 보금자리를 곱게 건사하도록 삶터를 돌보지 않습니다. 도시는 자꾸 커지고, 시골자락이라 하더라도 들새와 들짐승이 느긋하게 쉴 곳을 가만히 두지 않습니다.

사람 손길이나 발길이 닿지 않는 숲을 찾기 어렵습니다. 사람들이 따로 나무를 솎는다든지 심는다든지 하지 않고 가만히 두는 숲을 마주하기 어렵습니다. 헬리콥터로 온갖 농약을 뿌리지 않는 숲을 보기 어렵습니다. 조그마한 멧등성이마저 나들이길이 놓입니다. 높직한 멧자락에는 구멍이 숭숭 뚫려 고속도로나 고속철도가 놓입니다. 새들이 쉴 만한 숲이 나날이 사라집니다. 새들이 쉴 만한 숲이 사라지는 나라에서는 사람들도 느긋하게 숨쉴 만한 터전이 사라지는 셈입니다. 농약을 치지 않으면 돈벌이가 되기 힘들다 하는 만큼, 시골자락에서조차 사람들이 마음 놓고 맨발로 밟을 만한 흙이나 아이들하고 뒹굴 만한 흙땅이 사라집니다. 새한테도 사람한테도 기쁘게 누릴 만한 터전이 사라지는 셈입니다.

아파트이건 소우리나 돼지우리이건 고속도로나 고속철도이건, 이런저런 물질문명이 숲이나 멧자락까지 치고 들어가지 않을 때에 비로소 새들 보금자리를 곱게 지킵니다. 새들이 곱고 보금자리를 지키는 숲이라 하면, 사람들이 가끔 드나든다 하더라도 발자국이 남지 않습니다. 이때 들새나 멧새는 사람들한테 곱고 맑은 노랫소리를 들려줍니다. 이때 들새와 멧새는 사람들한테 곱고 빛나는 몸빛과 날갯짓을 보여줍니다.

톱을 들고 숲속 나무를 베거나 가지를 쳐야 숲이나 멧자락을 예쁘게 보듬는다 할 수 있지는 않아요. 돈을 들여 멋들어진 나무를 심는대서 도시 둘레 좋은 쉼터가 마련된다고 할 수 있지는 않아요. 먼저 풀씨 한 알이 흙땅을 돌봅니다. 다음으로 나무씨 한 알이 흙땅을 지킵니다. 한 해 다섯 해 열 해 스무 해에 걸쳐 숱한 풀씨와 나무씨가 흙땅을 보듬습니다. 이동안 흙땅이 살아나고, 흙땅이 살아나는 동안 벌레들이 살아나며, 벌레들이 살아난 숲자리와 멧자리에 들새랑 멧새가 둥지를 틀고, 작은 들짐승이랑 멧짐승이 보금자리를 마련할 수 있어요.

오늘날 새들은 숲을 빼앗기고 들을 빼앗기며 멧자락을 빼앗깁니다. 들새이건 멧새이건 도시 한복판에서 과자부스러기나 밥쓰레기를 주워서 끼니를 때울밖에 없기도 합니다. 새들이 깃들 나무가 있던 데에 전봇대가 서는걸요. 새들이 깃들 숲이 있던 데에 아파트랑 높은 건물이 들어차는걸요. 그야말로 안간힘을 내며 살아가려고 합니다. 더없이 용을 쓰며 살아가자고 합니다.

김태균 님 사진책 《생명 곁에서 거닐다, 새》를 읽으며 곰곰이 생각합니다. 책이름 그대로 목숨 곁에서 거닐 수 있으면 얼마나 좋은 일이랴 싶고, 사람들 누구나 이웃 목숨을 곱게 아끼면 얼마나 기쁜 일이랴 싶어요.

가만히 보면, 사람들 스스로 이웃사람을 아낄 때에 다른 이웃 목숨이라 할 새나 벌레나 들짐승을 아낄 수 있겠지요. 이웃사람과 알뜰히 어깨동무할 때에 들고양이나 들개하고 알뜰히 어깨동무할 테고, 이웃사람과 살가이 손잡을 때에 들새나 멧새가 느긋하게 둥우리를 틀도록 지켜볼 수 있을 테지요.

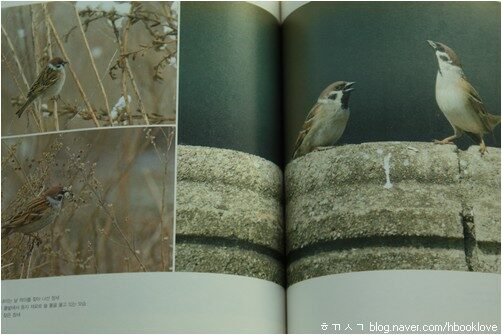

도시 한복판에서도 비둘기나 참새나 직박구리나 까치를 볼 수 있습니다. 그렇지만, 도시 한복판 새들은 너무 아슬아슬합니다. 먹이도 아슬아슬하고 보금자리도 아슬아슬합니다. 사진책 《생명 곁에서 거닐다, 새》는 시골자락에서 마주한 새들을 담습니다. 시골자락이 아니고서는 새들 스스로 느긋하게 살아갈 수 없어요. 시골자락이 아니고서는 사람 또한 몸을 살찌우는 밥이랑 마음을 빛내는 숨을 맞아들일 수 없어요. 아스팔트 바닥에서 자라나는 쌀이나 보리가 아니에요. 시멘트 바닥에서 자라나는 콩이나 옥수수가 아니에요. 흙바닥에서 자라나는 풀과 나무요, 흙바닥에서 자라난 풀과 나무 둘레에 깃을 들이는 새들입니다.

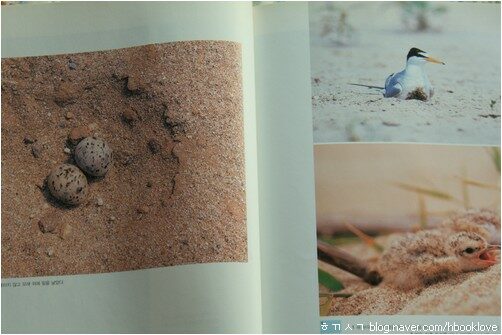

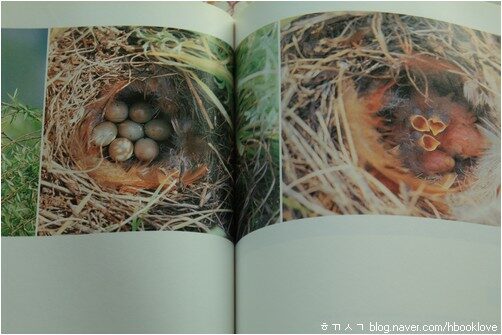

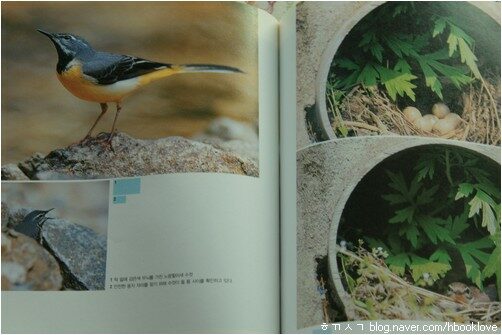

사진책 《생명 곁에서 거닐다, 새》에는 모두 마흔일곱 가지 새를 담았다고 합니다. 조금 더 담으면 더 좋았으리라 싶기도 하지만, 서른일곱 가지 새나 스물일곱 가지 새를 담아도 좋아요. 다만, 몇 가지 새를 보여준다 하더라도 더 많은 모습과 더 다른 모습을 골고루 보여주었으면 한결 나았으리라 생각합니다. 같은 새라 하더라도 다 다른 삶이고 다 다른 모습이에요. 같은 사람이라 하더라도 다 다른 삶이며 다 다른 모습이잖아요. 알이랑 둥우리랑 새끼 모습까지 골고루 보여주어도 좋고, 아직 어린 새인 모습까지 나란히 보여주어도 좋습니다. 그러나, 무엇보다 새 한 마리가 봄부터 겨울까지 하루하루 살아내는 즐겁고 사랑스러운 이야기를 더 너르고 따사롭게 바라보면서 더 어여쁘고 더 살갑게 얼싸안은 이야기로 보여줄 수 있으면 참 좋으리라 생각해요. 이런 새 저런 새를 보여주고, 이런 모습 저런 모습을 보여주기는 하지만, 책이름마따나 “생명 곁에서 거닐다”와 걸맞을 만한 ‘사람이 새와 함께 살아가는 이야기’란 무엇일까 하는 대목을 찬찬히 들려주지는 못하는구나 싶어요.

어떤 숲에서 이들 새를 만났을까요. 어떤 시골에서 이들 새와 사귀었을까요. 어떤 길에서, 어떤 누리에서, 어떤 냇가에서, 어떤 하늘을 올려다보고, 어떤 땅을 밟으며 이들 새와 즐거이 어깨동무하고픈 꿈이요 사랑일까요.

새를 찍든 나비를 찍든 벌레를 찍든 늘 매한가지라고 느껴요. 사람으로 살아가는 내 하루가 어떤 사랑이고, 이 사랑으로 어떻게 이웃 목숨과 마주하는 나날인가를 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 새를 바라보며 사진기를 쥔 나이기 앞서, 예쁜 목숨으로 삶을 누리는 내 손길과 눈길을 느낄 수 있으면 좋겠어요. 새 한 마리 사랑하는 사진은 벌레 한 마리 사랑하는 사진과 같습니다. 새 한 마리 아끼는 사진은 나무 한 그루 아끼는 사진과 같습니다. 새 한 마리 마주하는 사진은 내 반가운 이웃들 살아가는 마을과 살가이 마주하는 사진과 같습니다. (4345.3.28.물.ㅎㄲㅅㄱ)

― 생명 곁에서 거닐다, 새 (김태균 사진·글,지성사 펴냄,2008.8.28./25000원)